Jump to navigation

�졼����ʸ�Ϥ��顢��ʬ�Ρּ����������פ��֥��ᥬ�ķ����������˻ٻ���Ϳ����褦�ʵ��Ҥ��������Ȥˤʤ�Ȥ�ͽ�����Ƥ��ʤ��ä������Ĥ��ˤ����������Ҥ��������뤳�Ȥˤʤä���

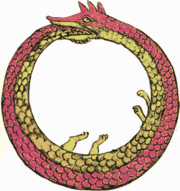

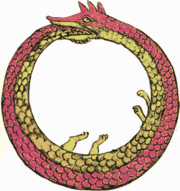

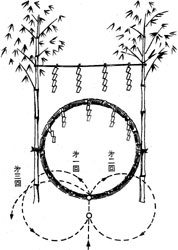

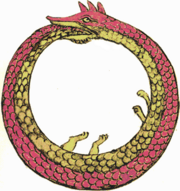

�ҤȤĤλ������鼡�λ����ؤΰܹԴ��ˡ־���פ��Ԥ���Ȥ����Τϡ������˽�Ƥ���褦�ˡ�������ι������ꥢ�Ǵѻ������ΤϳΤ��ʻ��¤Τ褦�������ᥬ�ķ��Τ����Ĥ�������ˤ����äơ�ɮ�ԤϤ��Ĥơ����ܤ�����Ū�������ΰ�ĤǤ���Ȥ������羾�ʤ��ɤޤġˤ䡢�Ȥ�櫓��ƻ�κ���λ����˻Ȥ���餷�����̤����������ҡפʤɤ���夲�����������Ȥ����ä������ޤ��˼�����֤���Ǥ⡢�����˿ȶ�ʡ֣�ǯ�פȤ��������ˤ�������λ��������ʤ����ǯ��ǯ�ϡפȤ������μ���ؤȰܹԤ��Ƥ����ֻ��ζ��֡פˡԦ��դη�����Ϣ�ۤ������Τ��и��������⤽���礭�ʼ���Ǥ���Ȥ����ΡԦ����դ�̤���α��꤬�Ĥ���ʤĤޤꡢ�ߤλϤޤ�Ƚ���꤬�����դ���Ϣ�뤹��ˤȤ������Ȥ������Τ���˽��פ�����̤������Ȥ������Ȥ��������ΤǤ��뤬���졼���Ϥ��β���Ū�ʻ���Ū���֤�ֶ��ܤ�ʤ�����Ū�ʻ����פȳ��ˤ����������Ƥ�����������ί�ޤä�����Ȥ�������Ū�ʻ���٤�㱤�����뤿��ε���Ȥ���ª���롣

��ϡ������ǡ֤����θ���Ū���ݻ��Ȥΰ�̣�ǤϤʤ��פȤ虜�虜��̤�����ǤäƤ��뤬��page 198�Ǥ�졼���������Ƥ���褦�ˡֺǽ�ˤʤ���ʤ���Фʤ�ʤ����ʤ�١פȤ��Ƥξ���������δ������鸽��Ū�ʺ�ɾ����Ϳ�����Ƥ���褦�ʡ֥⡼���䥤����ඵ�β�Χ�פβ��ϡ��֤��٤Ƹ���Ǥ���פ������������ꤷ�Ƥ��롣

����κ�㫤����ִ���Ū�פȵ��Ҥ����褦�ʥ��ݥå��Ǥ���Ȥ�����������ϡ���ǯ�����äƤ���ɮ�Ԥ�������Ǽ��夲����ȿ��ʪ�ΰ��ספˤ����������Ȥ���������̷�⤷�ʤ��ɤ�������������դ����ΤȤʤ롣�Ĥޤꡢ����Ū�ʲ��ϴ���ȼ������ϡ�ñ�ʤ뼫�����ݤǤ���Ȥ������ϡ������ƿ���Ū�ǿ�Ū�ʲ��餫��ư����֤��٤Ǥ��ꡢ�����������ȼ������ʤΤǤ��ꡢ���줬�ʤ���иŤ����������ޤ��Ѥ�뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ�����������ʬ�ڤΤ褦�ʡ������ּ�ȯ��Ū�٤ʤΤǤ��롣�Ĥޤꡢ��ǯ�Ȥ����ϵ�θ�ž�����ʾ�Ǥ�ʲ��Ǥ�ʤ���������Ū�ʼ���ϡ����ο���Ū�����Ū�ֹ١פ�פ��Ф������ħŪ���Ϸ��ʤΤǤ��äơ��ʹ֤Ϥ��μ�����֤���¤ˡ����ĤƤο��ब�Ԥä��Ȥ����Ρ־�������פ����魯������Ȥ��Ƥ����Ȥ����Τ����������Ĥޤꡢ�ϵ�θ�ž�����䡢������տ魯�뿢ʪ�ΰ�ǯ����Ū����̿���ݤ��顢�ʹ֤������ؤ���ΤǤϤʤ���������ķ�Ūȿ���٤ˡ��ϵ�θ�ž������������Ƥ����ȸ����٤��ʤΤǤ��롣

���ˤ�椬���˿����դ����ؤΤ褦�˷Ҥ������Ȥ��릸���Ρ�̤�����ءפ��Ĥ����֥����ܥ����פΤ褦�ʴ��������ߴĤȤ��뤿��η���������κ�㫡����ʤ��������Ū��������פʤΤǤ��ꡢ��������路�褦�Ȥ��Ƥ��륳�ȡʻ��֡ˤϡ��ޤ��˿�������Ǥ�浯�����ͤʤ�����Ū�ʡ֥�����פʤΤǤ��롣

���ΰ��Ѥθ�Ⱦ�����ָ����Ȥ����������ʤ��Ȥ�¿���ο͡����ܤˤϨ��������Ҥ��������������Թ��Ȥ������ʤΰ�����������γ�ǰ����˻�¸���Ƥ���褦�˻פ���פȤ�����ʬ�ϡ��Ȥ�櫓�⤤����������äƤ��롣���줳�������ߴĤν�����ˬ�����Τ��פ������ȡ����줬����ä���α��Τ褦���ż�Ȥ���������ۤκפ�˶��̤˸��Ф����ְ�̣���פʤΤǤ��ꡢ������طʤˤ����ơ����ˤ�ª�����褦���Ե����Ƥ��륨�å��ʤΤǤ��롣���ʤ��Τ��Թ���ż�����Ȥ����Τϡ��ޤ��ˡ�ȿ��ʪ�ΰ��ספΤҤȤĤ�¦�̤Ǥ��뤷���ֻ��ȼ��ʤ�����¸�ߤ��ʤ����Ȥ���ɮ�Ԥ��������Ƕ����Ƥ���������ܵ��פ˴ؤ����ʬ�Ǥ��롣�Ĥޤ�졼���������ǰż����Ƥ��뤳�Ȥ����������̻�פȤ������ʺҤ��ˤ�����������Ω�������ΤǤ��ꡢ�����Ƥ����Թ��ʤ����Ƶ�������ˤε��������־���פΰ�̣�礤�ʤ��뤤���������ˤ�ɬ�פȤ���Ȥ������ȤʤΤ���

�Ȥ����ǡ����Ρ����Ū�Ȥ�Ƥ֤٤������Ū���ݥå���־���פ��㱤��פȤ����ʲ褦�Ȥ��롢����Сֽ��������줿��ħ����פϡ����줬����Ȳ����������Ǥ��Ǥ�����ؤΰ����ʤ�Ǥ��롣�졼���Ϥ������ˤĤ��Ƥ�ȴ����ʤ���Ŧ���롣

�Ρ������ɮ�ԡ������ˤˤ�롣

�������������Ǥ���������������Ȥ��Ƥε���䶵�����Ȥ��Ƥ���ŵ�ʥƥ����ȡˤ����δ������ݻ����Ƥ������Ȥϡ��ɤ߲�����Ź�������������Ȥ������Ǥϡ����ʤ��Ȥ���פ�����̤����ΤǤ��ꡢ�������ݤ�ƻ��Ū���ͤ�����ª���褦�Ȥ��뿮���ʿ��Ŀ��ˤ⡢�ޤ��̤ζ������ؤȽ������侮�������װ��ΰ�ü��ô�äƤ���ΤǤ��롣

�����ǻפ��Ф��٤��������ʤ��Τ�¯�ʤ��Τˤ�äƼ¸����롢���뤤�ϡ�̩��Ū�ʽ������ܵ��ϡ������Ȥ�����ȿ������������¿���λٻ�����������ɡפȤ����Ƥ�ʪ�ˤ�ä������Ķ���Ʊ��Ф�롢�Ȥ����ѥ�ɥ�������ʵ���Ū�ˤʱ����ˤĤ��ơ��ʤΤǤ��롣

��³����

����ʸ��

��˺���줿�����ε�ǽ�פˤĤ��Ƥ�Ĺ����

�ֱDz�פȸ����Хƥ�Ӥǥץ�ӥ塼��ή���Ƥ���褦�ʥϥꥦ�åɷϱDz�䡢�����鼡�ؤȺ����ƥ�ӤΥۡ���ɥ�ޤߤ�����ˮ����ʤ��餤�����Τ�ʤ��Ȥ������Ϥ��ɤ߲�����ʤ��Ƥ�����

�� �ƥ��ȥ뿷��

�Dz褫������������Ϥ�ä���Ȥ����μ¤˺��Ѥ��Ƥ��롣

����ֶ���Ū�פȤϸƤӤ����ʤ��������������������פؤο���δ��ФȤϡ�����줬�㤤���˰��٤��̤�ȴ���Ƥ�����Τ����������ζ���������ٵ���ʸ�����Ф�����Ƚ�Ȥ����Τ⡢���κ��ä��Ϲ�����餤�κ��˽��ƽв�ä�ů�ؤ˵�����Τ������ְִ㤤�ĤĤ���ʸ���פ��Ф���پ�Ȥ��ƽޤ������Ȥ����������ȤȤ�ˤ��ä���Τ���

���������ؽƤΤ褦�˻�Ƴ�Ԥθ�����ȯ�����뤭�������Ū�Ǵ�ǰŪ�ʸ��ա����ա����ա����֤�ݤ��ƹͤ���С��ֽ��ʻ��ۡפȤ�������Ǥ��ʤ��Ϥʤ������Ǥ⡢���¤Ȥ��ޤ�礤���դ����ʤ�����������ɽ�̤���ꤹ��Ф�������Ĥ��������ҤȤμ��ڤʤ����������ʤϤ��Ρֻ��ۡפϡ����٤����Ĥ�礤����DZ�������롣����Τϡ����äǤϤʤ������Ǥ�ʿ���ʥԥ����ˤ���Υƥ�������Ǹ��뤳�ȤΤǤ���褦�ʥ��ʥ����ˤ�����Ĵ�Υ����Ǥ��ꡢ�ضڤ��Ϥ�϶�äƷ����ʤä��ʹ֤�ȯ������������ˤ�äƷ���Ф����ñ�����Ǥ��롣

���Ρ�Ǯ���פϤ������������λֻΤ������о줹��ɥ�ޤ�Dz�ʤɤǤ�������Ƥ�������ߤ˻¤ä���¤�줿�ꤹ���Ԥη����ǤϤ���Τ��⤷��ʤ������Ľդ��������������Ȥϸ��������ʤ������ξ��ꤹ�����Ū�ʸ���˸¤äƤϡ�����˽��Ū�˷����֤����Ф���ǡ��ۤ��μ�Ԥ˹ͤ������������뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ���

���ˡ��֤ޤä����狼�äƤ��ʤ��פȻ�Ƴ�Ԥ����Ĥ����Ԥ�����������ʬ���餻�뤳�ȤΤǤ��롢�´��ȸ��´���ȼ�ä����դȷи���Ƴ�Ԥ�ޤᡢï�⤬�����ʤ����ʤ��λ�Ƴ�Ԥ��äƻ�Ƴ�����¦�Ȥۤ�ο�ǯ�κФκ������ʤ�����

�������äơ������������ʻ���Ū��Ÿ���ˤĤ��ƹԤ����ȤΤǤ���˰����Ρ������äݤ��˿ʹ֤����������������ơ֤狼�äƤ���פΤǤ��ꡢ�ֻ�ƳŪΩ��פ˵�¤뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����ơ��֤狼�äƤ��ޤä��ԡפϡ���ʬ�Τ���ޤǤΡְִ㤤�פ�ǧ��ʤ��櫓�ˤϤ�������ǧ��Ƽ��ʤ���Ƚ���������ꤹ��Ԥϡ��餱��ǧ��ơֻ���Ū�פˤ��Ƴ�Ԥ˽��虜������ʤ����ְִ�ä��ԡפϡ�������ʲ�С��������ԡפ˽����Τ�����Ū�ˡ����פȤʤ롣�������ƻ��ۤ�����ۡ���Ƴ�����Ƴ�������ۤȤ�������ǰ���Ϥ����Ƽ¸������ΤǤ��롣

�������֤狼��ʤ��ԡפϡ��ɤ��ޤǹԤäƤ�狼��ʤ���ʬ�ˤĤ��ƤΡ�����פ���������롣���ۤ�狼��ʤ��Ԥ��ּ��ʤ����礹��פʤɤȤ������Ȥ�Ƶ��ʳ��β���ΤǤ�ʤ������Τ褦�ʤ��Ȥ��������Բ�ǽ�ʤΤ����顢�狼��ʤ��Ԥ��������뤳�Ȥϡ�����˼��Ԥ������դ��狼��ʤ����̤�ȿ�ʤ�¥���Ƥ���褦�ʤ�Τǡ��ޤä�����ä������˹��ʤ��ΤǤ��뤬����Ƴ�Ԥ�����ŪΩ��ϡ�����������ʬ�˸�������Ƚ���������Ѥ�������֤������פ���äƤ���Τ������Τ褦�ˤ��ơ�����פΰ�̣�ϼ���˼����ƹԤ������������Ƴ�Ԥ����ϡ��ּ�ʬ��������Ф��Τ���������פȤ��������ˤ�äơ����λ�Ƴ�䶵�����դ����Ȥ����Ƥ��ޤ���

�ɤ��ޤǤ�֤狼��ʤ��ץ��С��ˤϡ����դˤ�뼹ٹ����Ƚ�ȿͳʤ����ꡢ�����ơ��֤�ʤ�����̿���Ǥܤ�����Ū��˽�Ϥ��ԤäƤ���ΤǤ��롣����ϡ���ī���ζ������ƽ�䥫��ܥǥ����Ρ֥���ե�����ɡס�ʸ�����̿����������������������˷�ʼ�����ĥ������⤷�����Ȥ���ߴƻ�Ƥ������ܡ��ʤɤʤɤ˵��������ȤǤϤʤ��Τ��������70ǯ��ˡ�����줬��������褷�Ƥ����٤ǵ����Ƥ������ȤʤΤ���

���������ԡפ��ݤ������δ��Фϡ���ʬ����Ǥ�Ĺ����������������褿��Τ����������Ԥ��ݤ��äƤϥ����ʥ�������������������ۤɡ�����Ϲ���������ۤ����ʤ���Фʤ�ʤ����顢�Ȥ������Ȥ⤢�롣���������ΥХ���Фˤ�äơ��������ԡפ���ʬ�˶�Ť����褿��ƨ���������ꤷ�ʤ��ǡ���ǽ�ʸ¤ꤽ�Ρ��������פ��䤦�Ȥ��������˼�ʬ������碌���ΤǤ��롣���������в���ݤȤ���ʹ֤ˤȤäơ��������äơ��������ԡפ��ݤ��餺�ˡ���Ť��Ƥ��äƸ�Ƥ���Ƥߤ�Ȥ����Τϡ����ˤȤ��Ƥष��ɬ�פʤ��ȤǤ��ä���

�����������������ĺ�Ū�ʾ����ˤ����ơ����������δ��Сפ�����ȴ�����Ԥϡ����ꥹ�ޤˤʤ��ǽ�������ꡢ��������ݤ��䤦¸�ߡ���Ƚ�ԡˤ����ʤ��ä��ꡢ��Ƚ�Ԥ���������ꤹ�뤳�Ȥ���������ȡ������ĺ���������ǡ֤ޤä���˽���פȤʤ롣��ʬ������������Ȥ������ζ���٤����С�����ϼ㤯�ƽ��ʻ����μ�Ԥˤ������������ʤ��ȤǤϤ�������40������ʬ���ä��褦����ǯ����Ҷ��λĹ˶ᤤ��Τ����ϻ��äƤ��롣�äˡ��ۤʤ����夬���餺���������äƤ���˾�Υ�٥뤫����Ƚ�Ǥ���¸�ߤ��ʤ���С��ֳ�̿�����ۡפȤ�����Τϡ�˽��Ū��ˡ�����ơ����¤Τ�ΤȤʤ����롣����������̿�Ȥϡ��Ƴ�����������Τ��⤷��ʤ���

���������ԡפι٤����Ƥϡ�ã�������٤����ۤ���Ū�Τ���μ��ʤȤʤꡢ�����ʤ���ʤ��������Ǥ���Ȥ������ۤ���ã�������٤Ƥ��ø�������Ū�ʸ��Ϥ�������롣���줬���ä���30��40���餺�μ�Ԥν��ޤ�Ǥ��ä��Ȥ��Ƥ⡢��������Ū���Ϥ˵դ餦���ȤϤǤ��ʤ��Ȥ����������������졢������й�����ͦ�����С����ͤ�����Ǥ���������ۤؤȶ�Ť��������ˡ�פȤʤ�����Τ������������Ū�ʼҲ�����ۡˤ�¸������뤿���������Ƨ�ߤˤ��äƤ��뼫�ʤ�Ω����ưפ�˺�Ѥ��롣

������Ƚ������Ȥ�����졢���դʤ�˽�Ϥ��졢�֤���ʤ��ȡ���̣����Τ��������줬��̿�ʤΤ����פ����������Ƕ����ˤ����ϡ��������붭���Ϥ����֤�����䤵�줿�ַ��������פΥ����פ���ǡ�����������졢�ޤ��ˤ������Ѥʵ���椨�ˡ�������������������ǹԤä����ۤ�Τ���äȤ�����Ƴ���ؤε���Ǥ����⡢���٤ơֳ�̿Ū�Ǥʤ��סּ��ʤζ������������ʤ��פʤɤ���ͳ�ǰ�������롣�������ƾ��Ϳ��Υ����פ����������Ȥʤ롣���ۤ�dz�����㤤��ǯ������̴�����������Ȥ������Ȳ����������������ζ��������ϳڤ�����ݤ��ǤϤʤ������ν��ʡ��������δ��Сפ椨�ˡ�������ͦ����ʳ���ʤ�����˵������ֶ��������Ǥ����������פ椨�ˡ��ޤ��Ȥ˸�̣�����������������θ�̣�ΰ�������ƨ��褦�Ȥ��Ƥ⡢������Ƥ����Τ������ǤϤʤ�������줬�����Ƥ������������ˤ����ơ����¤�ʪ��Ȥ��Ƶ����Ƥ����Τ��Ȥ������������顢������ƨ��뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ���

�Τ��ˤ��αDz�ϡ������ư�Ȥζ��������뤿��μ��ʤȤ����Ѥ����Ƥ⤪�������ʤ���������ۤ����ɳ�ư�Ȥˤ�äƤ�Ʊ�����Ȥϵ����ꤦ�뤷����������Ƥ������Ȥ������������δ��Сפؤ�̵��Ƚ�ʿ���ȡ�����夲��٤����˾夲�ʤ������Ρ�ͦ���Τʤ��פ�·���С����ĤǤ⡢���٤Ǥ⡢�����Ͼ�ˡּ¸����Ƥ��ޤ��ײ�ǽ������Ľ�����ʤΤǤ��롣�ᤷ�����Ȥ��������줬�ֿʹ����פʤΤǤ��롣

[Read More!]

����Τϥإ��������Ǥ�ϡ��ɥ��å��Ǥ�ץ�����Ǥ�ʤ�������Τϥ�ꥫ�Ǥ��ꡢ�֥�å����Х��Ǥ��ꡢ�ե�����åѤǤ��롣����Τϥϡ��ɥХåפ�ե���㥺��ե塼�����ǤϤʤ�������Τϥ����ȡ��֥쥤�����Ǥ��ꡢ����ȥ졼��Ǥ��ꡢ����ޥ���ե��Ǥ��롣������Ϥ��٤Ƹ��ۤǤ��롣���뤤��ɾ���Ƚ����Ƭ��ʣ���ʲ��ڤα���������פ�������ޤ�Ȥ��Τʤ��˼���뤿������ؤǤ��롣

[Read More!]

�������ɿ������Ƚ

�Dz��Touch the Sound�٤�Ѥ��İ����

�֤⤷������Ȥޤ��Ϥ���İ�Ф��ĤäƤ���Τ������ʤ��Τ��⤷��ʤ��ס�

�Ҥ�äȤ���ȡ�İ�о㳲�ԡפ��ष��������ʹ�����ȤΤǤ��ʤ��Բ��դ�ª���Ƥ��뤫�⤷��ʤ����Ȥ����褦���Ȥϰ�����������Ƥ������Ȥ������������ȸ�����ª�����ʤ��Ϥ��αDz褬�����ַ��ԡפ�ª��»�ʤäƤ����¸�ߡפ��ǧ���פ������֤��Լºߡդ��뤳�Ȥ���ۤɤߤ��ߤ������������Ȥ��Ǥ����ΤϤۤȤ�ɴ��פΤ褦�Ǥ��롣

�����Ƥ��Ρִ���Ū��ǽ�פϡ��Dz��Ѥ��塢ľ���˺��Ѥ��Ϥ�롣�ֱDz�ۤ�����פ������������Ѥ��褿ͧ�ͤϡ����κ��Ѥˤ��ֱDz�ۤ������ä��פȤ���������ϺǸ�ˤ⤦���ٸ��ڤ���褦�ˡ��¤ˤ��αDz���ܼ���������Ƥ�ɽ������

�ޤ��Dz��ϡ��ɥ�����Ȥμ��ΤǤ��륨�������ˡ� (Evelyn Glennie) ��¨�������ꥹ�ȡ��ե�åɡ��եꥹ (Fred Frith)�ȤΥ��å��������̤��ơ�����ˤۤȤ�ɲ���ʹ�����Ƥ��ʤ��ȤϤˤ狼�˿����ۤɤβ��������Ĥ��롣�ȡ��ޥ�����ǥ륹�ϥ��ޡ����Ĥϡ������κ���δؿ����Ǥ���������������̩�פ�ڤ��ʤ������������Ȥˡ�����פȤ�����Ƭ�Ǥϴ������Ǥ�ʤ��ʤ�����̩�Ϥ��������Ǵ��˹Ԥ��Ƥ����͡��ʥ�ӥ塼�������ʤɤˤ�äƤۤȤ��̵������Ƥ��ޤäƤ���Τ����ˡ�

ʹ�����ʤ��ʤä�����ˡ���Ĺ������������ʤ��ʤä��������Τ����Υ��ʴ��Сˡ�����ϡ�¸�ߤο�ư������̤μ��פ�ª����Ȥ�����ˡ���ä���������ˡ��Ĺ���������Τ����ΤȤ������Ȥ�¸�ߤο�ư������ߤ�뤳�ȡ��ֿ���: Touch�פ��Ȥ�Ϥ����ˡ�����ϡֲ�������ʹ������ͤϡ���ʬ�����Ƥ���褦�˲���ʹ���ơʿ��äơˤ��ʤ��פ��Ȥ��ΤäƤ��롣����������β��ڤ�ɤŨ����褦�ʶä��٤����Ȥ������ȯ�����̤��ơ�Touch the Sound�����Ԥ��̤��ƾҲ𤵤�롣�֤⤷������Ȥޤ��Ϥ���İ�Ф��ĤäƤ���Τ������ʤ��Τ�������ʤ��ס����Τ褦������Ƹ��路���¸�ο�ư��������ˤ����δؿ��ϰܤäƤ��������줬���μºߤ��ο����Ѥ�äƤ��������Dz�δվԤϤ�Ϥ�Dz������ʹ���ͤǤϤʤ��ʤäƤ���Τ�������ϤҤȤĤΡָ��פȤǤ�ƤӤ����ʤ�褦�ʲ�������δ��פ��Ϥ�Ƥ���Τ���

�Dz褬ª�����褦�ˡ��٤�ʹ֤⡢�����������˳�ɤ���ʤ������Ծ���ԤäƤ���ʹ֤⡢��������ʹ֤⡢����⤬�ֿ�ư�פ��Ƥ��롣�ܤ˸����ƿ�ư�Ϥ��Ƥ��ʤ��Ȥ⡢�ƵۤȤ���ȿ����ư���Ȥ���ΤϤ��ʤ�������Ϳ����줿�������������������˼������줿�����ΤۤȤ�ɤ�������������������˰½����Ƥ����ǽ���϶ˤ�ƹ⤤���ܤ�������ͤϸ����Τ餺������ʹ������ͤϲ���ʹ���Ƥ��ʤ����Ȥ������Ȥ���������Τ�������Ķ����¸�ߤμ��Τ�Dz�Ϥ��μꤳ�μ��ȤäƤ����˵��դ����褦�Ȥ��롣

�áʤȤ⤨�ˤȤ��������ϡ����ˤ�ä�ɺ���ͺ��ʤҤȤ��ޡˤΤ褦�ʡ��濴�˳ˤ���ä�������ͷ���륨�ͥ륮���μ��ΤǤ��ꡢ�ޤ������ʤӤ����ʤ���ɺ�ä�����������Ԥ����ꤹ���ͻҤǤ��ꡢ���뤤�������ʤۤ����ܤ��ˤΤ褦�ˤ�����������äƼ�������ֲФζ̡פΤ褦�ʤ�Τǡ����Ȥ��ơ��ҤȤĤ���̿�����α�̿��ɤ�����ΤǤ⤢�롣

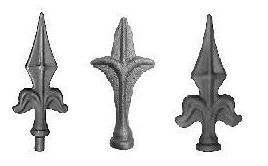

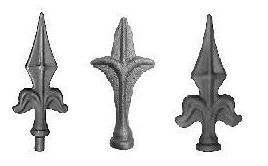

�����ؼԤ������Ż�ˤ��С����áʤϡˡפȤϴ�ʪ�Ρּ�ü�פΤ��Ȥ��Ȥ���������ϥ�������ʤɤ����Τ��оο����Ϥ�ƫ������ۤκ������դ���줿��ü��פ碌������Ǥ⤢�ꡢ�ۤ�Ƭ��좤���Ф����Ϻ����Ρּ��פ������롣�����Ƥ���������Τ��Ȥʤ�����Ƭ�ʱ������˷����Ǥ��롣�Ĥޤ��ۤ�ĺ����դ���줿�ܥ���Υԥ�侾�μ¤Τ褦�ʷ��ξ����ʥĥޥߡʡֽ����פ�ɽ���ե��˥���ˤ��ܻؤ��ƺ��������������֥��쥹��: crests�פ�������������������ϸ������Ǥϡ��áʤϡˡפȸƤФ�Ƥ����Ȥ������Ȥˤʤ롣�����Ƥ��Υ��쥹�Ȥϡ������ͼ�Ū�ˤϤۤȤ�ɤξ��ֱ����פʤΤǤ��롣�����ơ����ˤϤ��ʤ餺�濴����ȯ�����롣��ư���濴����¸�ߤ���Τ����ʤȸ��������Ω����٥��ȥ�λظ�����¸�ߤ��뤫��Ǥ⤢�롣

����ۡˤ����¸���뾮���ʴݤ����ʱ��ˤϡ����Ȥΰ��β����ܻؤ������ʱ��ˤ����¸���뾮���ʴݤ�����ۡˤϡ���Ȥΰ��β����ܻؤ������줬����ư�θ����Ϥȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣��Ū�ʡ�ȿ��ʪ�פ�¸�ߤ���ư�ε����Ȥʤ롣

�ֱ��ۡפ��ߤ��ˡ�69�ɡʥ��å����ʥ���ˤη��Ǹߤ��˳��߹�ä������ˡפΥ���ܥ�Ϥ褯�Τ��Ƥ����ħ�����Ǥ��뤬������Ф��Ρ�����áʤդ��Ĥɤ⤨�ˡפȤ�ƤӤ����褦��ɽħ�ξ��ϡ���Ԥ����ߤ��������ɤ��Ĥ����Ȥ��ƤҤȤĤα������뤰�����������μؤΤ褦�ˤ⸫���롣���Ρֱ��ۡפȤ��ä����Ф�����Ĥ����Ǥ��ҤȤĤμ��Τα��줿����Ū����פǤ��뤳�Ȥ⡢���ξ�ħ�ϼ������롣����������˶�̣�������Ȥˡ����������μؤϤ�����ˤˤ��켫�Τ�ȿ��ʪ�����Ƥ���ΤǤ��ꡢ�ۤǤ���Ф�����˱����Ǥ���Ф�������ۤ�ԳˡդȤ����ݻ����롣���ʤ�������줾�줬���줾����ɤ��Ĥ��������Ȥ�����������äƤ���Τϡ��ҤȤ��ˤ��켫�Τ�����뼫�ʤ�ȿ��ʪ�����ɤ����ɤ��Ĥ���¾���λ���Ʊ�����礭����ʬ�˴Ը����ۼ�����褦�Ȥ��뤿��ʤΤǤϤʤ�����ȿ��ʪ�ɤ����δ֤�¸����ָ����פȡ�����ư�פ���ͳ�ˤʤäƤ��ꡢ��ߤμ���Ū�ʼ椫��礤����̩��ɽ���Ƥ���Τ��⤷��ʤ���

�����������áʤȤ⤨�ˡפξ�ħ������������Գˡդʤ����濴����¸�ߤϡ����̡ʤޤ����ޡˤȤ���ɽħ������������˳���������̤�����ˤ�ä�ɽ����롣���áפȤ���������Ƭ�����濴���������û����ľ���ϡ��ޤ��ˤ��Ρֳˡפδ�ά���������Ƥ�����ΤǤ���ȹͤ�������Ǥ��褦��

�Ȥ��ˡ������ä�ħ�Ȥ����Τ����ܤ����ݤ˱����Ƥϴݤ��ѥ�ѥ��ĥ��줿�顢�Х��ˤ�ä����Ǥ����ä���ξ����������ΤȤ��Ƥ��Τ��롣����ϡֻ����áʤߤĤɤ⤨�ˡפ�ħ�Ǥ��ꡢ���Ρֽáפ�����Ф����ܤΡ��ڡפ����ˤ�ä��Ǥ��Ĥ餻�С��礭�ʹ��⤿�餹�����Ρֻ��̰��Ρפ����ι�����ΤǤ��뤳�Ȥ�ʬ���롣

�ä�ħ�ϡ����������α����ư���ʤ���ʤ���������ҡˤ��ͤˡ������ȥޥƥ��å��˺٤�����ư�����ʤ��餽������ϤȤ������ʤ��롣��������Ӥ���ä����Ū�Ǥ���������®���ˤ������Ǥ���ñ��˦��ʪ�λ��äƤ����η�������Ѥ��Ǥ��롣�ޤ����Τ�����ˤޤ����ʤ�����ˤ�����ʤȤ������Ȥ�DNA���濴���������濴Ū���ۡդ�¸���ˡ���������λ����������徲���Ʋ����֤�����ȡ�����ϡִ�������ޤ줿�ǽ���ۻ������롣���줬�ޤ����̾��Ǥ��롣

��̿�γˤȤ��Ƥ�Ƭ�ȴ�夬��ü�˰��֤�������Ϥ߽Ф��ץ��ڥ餬���˰��֤���ʤ�С���ư������̿�η������̾��Ǥ��ꡢ�ޤ��ֲФζ̡��Ǥ��롣��̿�γˤȤ��Ƥμ�����֤�ʤ��ۻ������������������Ƥ���Τϡ��ֵ�ǽ��������������פ�����������äƤ⡢�����Ȥ������Ϥष�������ȸ����٤��Ǥ�����������ʤ��ΤϾ��ʤ��Τλ��ѤƤ���פȤ����Τ���������

�Dz��Touch the Sound�٤ˤ����Ƥϡ����Ρ��ä�ħ�פȤ����Τ�������������˽ФƤ��ơ���̿¸�ߤΤ��Ρֿ�ưŪ�פʼ��Τ��ħŪ�˸�����ΤǤ��롣����ϥ�����˥塼�衼���Υ����ɥ���ȥ��ؤǥ��ͥ���á���Ϥ����ˡ����������Ӥ˹�ޤ�Ƥ�������Υ����ߡפ������Ϥ˸���롣���������νп��ϤǤ��륹���åȥ��ɤ��ħ����֤Ǥ��뤬�����β֤ϡ��ޤ��˸�������ķ�Ū�����ΰ�ĤǤ��ꡢ����ȥ륳�å������ߤ�����λѤƤ��롣�����ơ������ݺ¤ȤΥ��å����ˤ�����Ϣ�Ǥ���������ݡ������ݤ��դ�ʪ�ʤΤϻ����äΡ��áפ�ħ�Ǥ���ˡ������ƥ��������������ˤ������ư������ǡ���γ��Ǩ�줿�������μ���ȡ�����ɽ�̤�عԤ������פ�Ĥ��ʤ���ۤȤ�ɿ�ʿ��ή��Ƥ�����ũ���ˤ�ä�ɽ������롣�ޤ����Dz�κǽ����ǿ��ſޤȻפ���Ĺ�����������Ѳ��ι��������ֵ����פˤ�äƤ�������롣

���λ�����뤬���ſޤΤ褦�ʥ��������ե�������ȷ��ˤ�Ͽ������ΤǤ���ΤϤ����������ǤϤʤ��������줿�������������Ȳ���Ω�Ƥʤ�������Dz졢Ĺ����������ʤ������������פ��롣�����Ƥ���ϡֲ��̱�¦�פ˸����ä����Ԥ��Ƥ����Τ��������Ƥ��������عԤ��뤳�Ȥˤ�äơ����ο�ư�������Ԥ�ȼ�������ΥХ��֥졼������Ū��ª�����롣

����ϼ����ʥ��ץ����ˤ���뤿��˺ǽ������˸����äƱˤ������뤤�����Ԥ��롣����Ϥ�������Dz��2001ǯ�����ι�٤ˤ����ơ������ڤä����áפ�ħ�Τ褦�����ҷ���������õ�����ǥ�����������椬�����������㥤��ɤ����߽Ф��٤����̤Ρֱ��ر��ظ����äơҹԤ������Τ褦�Ǥ⤢�롣��������Touch the Sound�٤κǽ����̤ϡ��������ˤ�äƼ��ߤ�����룴�ܤΥޥ�åȤ����ֺǸ�ΰ�ġפˤʤꨡ�������ޤ���ư���ʤ���ʤ����ҤΤ褦���������ڤθ���ȶ��ˤ��ο�ư��ߤ��⡢̾���ˤ������˥ޥ��Ф�ɽ�̤�������Ĥ���Τ�����ϸ��롣�����Ƥ����������˲��������ۤ����Τ��������뤳�ȤϤǤ��ʤ��ΤǤ��롣

�ֿ�ư�Ȥ������Ƥ��뤳�ȡ���̿�ˤξڤǤ����

�����ʤ����Ū��å�������Ķ���ơ����褦����ۤɤޤǤˡ�Touch the Sound�٤������ο���̤碌��Τ������������Ϻ��Ф���륨����Ȥβ��ڤˤ��롣����θ��դϤ��Ф餷�����������ڤ���Ԥ��Ƥ��Ф餷���ΤǤ��롣

���������餷�����ڤϡ������ο��Τ���ˤ��ꡢ�������⼡�ʤ�ֿ�ư�����פ��Ԥ��ʤ��顢�Ȥ������ƴݤ��ʤä�̲�äƤ���̵�������Ҥ������줬�������ĤΤ褦�����ݤι줭�ˤ�ä��ܳФᤵ����줿���Τ褦��������餬�Ȥ�������䤬�����Ȥ�ư�����ʤ������������˸����äƱˤ��Ϥ��褦�ʴ��ФǤ��롣�����̲�äƤ��������ݤ���áפϡ����ΤФ��ڤäơ�������Ϥ��ΤǤ��롣����οͤ��ֱDz�ۤ������ä��פΤϡ��ޤ������Ȥ˴��������ä�̵���Ρֿ�ư�פ����������ž��浯�������˸���������Ϥ˽����ʳ��ˤʤ����Ȥ������֤ˤʤä���̤ʤΤǤϤʤ����Ȼפ��ΤǤ��롣

�����ͤ����Ȥ��������ݺ¤κ�Ĺ�θ������ܤˤ����벻�ڤ��ǽ�λϸ�����ͤ˱��줿ŷ�������Ͷ���Ф��������ڤˤ���Ȥ����⤬����פȤ��������������αDz����ǤɤΤ褦������Ū��̣�ΰ����������Ƥ���Τ�����λ��Ǥ��Ƥ��롣��ʬ�����̵���Ρִ�͡פ��顢��̿�θ��ʿ�ư�ˤ��������졢����Ф��ΤǤ��롣

�Ǥӱ�����Τ˱ɸ�ͭ�졧

�������ɿ������Ƚ

�������ɿ������Ƚ

�� ŷ��Ū�ʡȣ��ɤ��Ͼ�Ū�ʡȣ���

����ϡȣ��ɤȤ����ܿ��Ǥ���Ȥ����Ρȣ��ɡʤ����ƾ���Ū�ˡȣ��ɡˤδ֤ˤ���ط���������ݤ˺ƤӼ��夲�뤳�Ȥˤʤ���������������Ǥϴ�ñ�ˡֿ������פ�ᤰ��⤦��Ĥβ���Ȥ��ơ�ŷ��Ū�ʻ��̰��Τ�����ȿ�Ǥ������˸�������Ǹ����������Ͼ�Ū�ʻ��̰��ΤˤĤ��ơ������ơֿ������פ�ȯ������־岼�����Ū����ŷ�ϸƱ���Ū�ʾ�ħ��ǽ�ˤĤ��Ƹ��ڤ��롣

�Τ��ˡֿ������פ��Ͼ�Ū��ɽ�ݲ��Ȥ������Ū�ʡ�ħ��ˤĤ��Ƥ�����������Υ�����ָ����ȱ����줿���פΥơ��ޤ�ľ�ܤĤʤ��꤬������ʬ�ǤϤ��롣�������äơ������ǤϤ���줬��ˡָ���Ū�������פȸƤ֤Ǥ�����Ķ���Ū������Ρֺǽ����פȤʤ����Ū���ݥå��δ����������ˤκݤˡ��Ƥӡ�������Ƥ˸���뤳�Ȥˤʤ��Ͼ�Ū�ʡ�ħ��ȡ������ο���ʤ������κ¡ɡ����¡ˤ�������פʡ��о��ʪ�פ����ˡ������Ͼ�Ū�ʡֿ������פ����������Ф����Ȥ������Ȥ��Ŧ���Ƥ�����α��褦���ȣ��ɤλ���ˤ����ơ����ξ�ħ��ô���꤬�������Ū����˰쵤����·���������Ȥ����ξ�ħ�ηϤ�����ˤ��������ν����ʤΤǤ��롣

���ޤ��˽Ҥ٤��褦�ˡ��Ȥ�櫓���ȥ�å�����ΰ츫���ۤ��ߤ��ֻ��̰��Ρפο�����Ū����ˤĤ��ƿ�����������ʤ�����ʲ�Ǥ��ʤ��褦������Ÿ������������Ū�ǤϤʤ����ޤ��Ƥ俼��ʤ륭�ꥹ�ȶ��λ��̰��ζ�����֤�������褦��ĩ��Ū�����������������ΤǤ�ʤ����������뤳�ȤϤ��ξ����ΰ������ϰϤ��ưפ�Ķ���Ƥ��ޤ������������������ζ������˾���о�ȵ����Ĥˤ��ơ��ȣ��ɤλ���Υ��ݥå����Ϥޤꡢ�ȣ��ˤ��ƣ��ɤȤ������̰��Ρ��Ҥ��Ƥϡֿ������פˤ������դ������٤��뵷������ȡ��͡��β��ռ��ˡ�ʹ�������粻���פ���äƺ��Ѥ��������Ȥϡ��ֽ����͡פν���Ū�����ι���˼����Ǽ¤��礭�ʸ��̤ΤҤȤĤǤ��ä��ȸ���ͤФʤ�ʤ���������������Τ�������ݤˤ��������ֻ��Ĥǰ�ġפȤ����ֻ����ȡ��ȥ饤�����ɡפι������ħŪ�����ƤϤ�ƹԤ����Ȥ����ȱ�����ݤλҡɤΤ褦�ˡ��ޤ��ˤ��λ����˰��Ƥ˳��Ϥ��줿�ΤǤ��롣�����Ϥ��٤ƥ��ꥹ�ȶ�Ū�������̰��Ρ�����ɽ�ʤǤ������ȻҤ�����פȤ����ԲĻĤʳ�ǰ�ΥХꥨ�������Ȥʤä��Ͼ�Ū�ʾ�ħ��������ο������Ҳ�ˤ⤿�餷���ΤǤ��롣

������ʿ��Ū������ι���ʪ�ˤ����ơ��͵Ӥ�껰�Ӥ�ʪ��Ū������ݾڤ��뤳�Ȥ��Τ��뤬����������⤽�Ρȣ��ɤȡȣ����ܿ��ɤ���ߤ���ˡ§�����������Ū�������ˤ����Ѥ���Ƥ���Τ������Ǥ��褦�����뤤�������˸���������ʤ顢���������ԲĻ������ˤ�������꤬������ʪ��Ū�������ˤ������ܤ˸��������ȿ�Ǥ��Ƥ���Ȥ������Ȥ������붵Ū�����ˤ����ƹ�����ͭ�����Ȥ����Ǥ��롣�����ϡ�ŷ��Ū�ʻ��̰��Τ��Ͼ�Ū������פȤ���������Сַ������Ū�����ۡפ�ȿ�Ǥ�����ΤʤΤǤ��롣

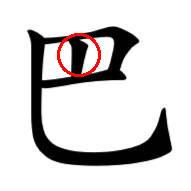

�㤨���ܶ�ʤȤ����Ǥϡ�����줬�ַ�ȴ����ޡפȻ��ĤΤ�Τ��¤١��ޤ��ֻ���ο���פȤ������Ĥǰ��ȤȤ����Ȥ߹�碌�ߡ�������ɽ������Ω�������ˤ����Ρְ�����ޤ�䤹���פФ��Ȥ������Ȥ⡢���ߤˤޤǻĤ뤽�����������ΰ�Ĥθ���ȸ����뤫�⤷��ʤ����ޤ��ֻ��Ĥ��줬��Ĥ����Τ�٤���פȤ����褦�ʻ��Ӽ���������*�ϡ�����Ρ�Ωˡ����ˡ�������פλ���ʬΩ�ιͤ��ˤ�ȿ�Ǥ���Ƥ��롣�����ơֻ����ȡפ�������������Ƭ���ϡ��������λ�ƬΩ�Ƥ�����ʤ��ޤ���ˤˤʤ�äơ֥ȥ������פȸƤФ�뤳�Ȥ�פ��Ф���褦��

* ��˸���褦�ʸ������ε�������Ƽ��ˤϻ����ͤΤ�Τ�¿�������롣����ϡְ���פȡ�ɽħ�פΤդ��Ĥε�ǽ�˶�����ȸ����롣��Ǥ���Ƽ���Ť�ˤ�ʸ�ͤ����Ƥ����Ǥ��ꡢ�����Ť�����̤�������ʿ�Ū¸�ߡˤ��ҤȤĤδ����Ф����Ȥˤ�äơ������פ�ɽħ����ŵ��Ū���оο����ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣��ˡ����ˤ�Ť�ϡ����Ρ������פĤ����٤������ȹͤ��������Ǥ��롣������: axis mundi�Ȥ��������Ȥ�ǻ���ʴ�Ϣ�Τ�����оο����פˤĤ��Ƥϴ�ȯɽ�Ρ�����Ū��������ȡ�Ķ���Ū�����ˤĤ��ơ٤Ǥ���夲����������������˴�Ϣ����֣��ο����פǤ�����ˤλ����ʬ�˸Ʊ�����ֿ������פȤϴؤ�꤬�ʤ��������衧����Ū�ʾ�������ȡ��оΡ���������� [1]����¾

���������衧�����Ť�ʤȤ��ƤĤ��Ƥ���@ ����Թ�Ω��ʪ��

����ˡ��Ҳ�λ����ءּ���̱��ʼ�פȤ�����Τ��������ܤˤ����ơ����夫��������ΤǤ��뤬������ϥҥ�ɥ����Σ��ĤΥ������Ȥξ��ػ���������������ΤǤ��롣���ʤ���֥Х�������ȥꥢ������������פ��ޤ��ˤ���Ǥ��롣�㤨�Фޤ����ե�ˤ�����1302ǯ����Ϥ��줿�㻰�����ϡ�������ʬ�Ǥ��������ԡ������ʬ�Ǥ��뵮²���������軰��ʬ�Ǥ����̱�ǹ��������פΤǤ��ꡢ����ϡȣ��ɤλ�����о줷���ּ�ͳ��ʿ������פλ���Υ�������������֤��Τ餷���ե��̿�������ޤ�³����

������Ͼ�Ū�ʶ��Ȥ����������Ǥ⺣��Τ�����ˤˤ����ơ����Ρֿ������פθ������뤢���Ȥ�����ħ��ͭ���Ρ���������³�ԡפȤʤꡢ��������ֿ������סֿ������פȾ�ħŪ������ǻ���ݻ����Ĥġ���������ˤο�Ÿ�ξ�Ƕˤ�ƽ��פ�����̤��������Ū�פʶ����Ȥ��濴�ȤʤäƹԤ����ʤ���Ϣ³��������Ρֻ�������Τ����ޤ�¯���ˤ�����֥��쥤�ȡ��ȥ饤������: great triad�פ������Ƥ���ΤǤ��롣�ˤ��Ρ������ʡǽ����³�ԤȤ��ơ��ֿ������פ���Ķ����ȤˤĤ��Ƥ䤬��������ʤäƤ����櫓�������������ˤ����Ĥ����ƻ�Ƥ����ʤ���Фʤ�ʤ����Ȥ����롣���������ξ���������ǽ���ϰϤǤ���Ƥ����ʳ��ˤʤ��ΤǤ��뤬...

�� �ֿ������פ˴ؤ�������

��ˤ�쥳���᤹���Ȥˤʤ뤬�����ꥹ�ȶ�����������ιȤ������Τϥƥ��ɥ���������Ǥ��롣�����������ˤ����ơ����θ�β���ʸ���濴Ū�����Ū��Ľ��ľ��Ū�ʱƶ���Ϳ�������������ޤ�㣲�ġ��ʬ�䤷��ͤ�©�Ҥ˷Ѿ��������ΤϤޤ��ˤ��Υ�������Ǥ��롣����380ǯ�ˡֿ������פ��ݻ��������ꥹ�ȶ����Ρ������ƹ�ǧ�ꤵ�줿�Ф���Υ��ꥹ�ȶ���������ʬ��: schism�ˤ�äƻ��¾�֤դ��ĤΥ��ꥹ�ȶ��פؤ�ʬ�Ǥ��줿���춵������������Ǥ��롣�������������ޤΡʤ����ƥ��ꥹ�ȶ��Ρ�����ʬ��Ȥ������η�Ū�ʽ�����������ȣ��ɤλ�����濴��褹�륨�ݥå��Ǥ��ä���

������������ʬ���Τ鷺��ɴǯ���476ǯ����˴�������������������¯�Τ�ָ����ӥ�������פ��뤤�ϡ֥ӥ���ƥ������פȤ��������Ѥ���³������ΤΡ�1453ǯ�˥����ޥ����ˤ�ä����������̾�¶����Ǥ����������������ޡפϡ�����ޤǤ�̾�������֥����ޡפȤ��Ƥι�γʤ������ưݻ����Ƥ�����ΤΡ���ä��ᤤ������̵ͭ̾�²����Ƥ����ΤǤ��롣���¾塢����Ƭ���ɡפΰ��������������������˴���ȣ��ɤλ���ν���ˤۤܰ��פ���ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ���ΤǤ��롣

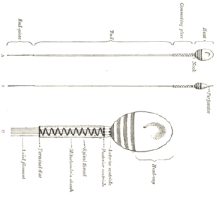

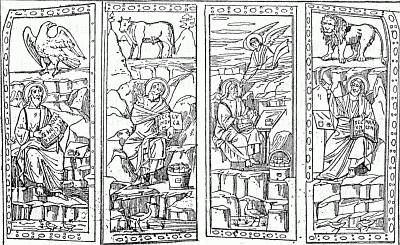

�ȣ��ɤλ���Ϥ��Τ褦����������Ū���ݥå��θ�ˡ��ȣ��ɤλ���˰����Ѥ���롣���λ����ܤξ�ħŪ�ʡ������פϥ��ꥹ�ȶ����Ϥ��դ������ν����פؤȾ��ʤ���Ƥ椯ľ���θ��ϥ��ꥹ�ȶ��λ���ˤ��Ǥ˰ż�����Ƥ���������ϸ��ߤǤϿ��������ʡ�������˼㴳�ε��ҤȤ��Ƹ��Ф����Ȥ�����롣���ޤ줿�Ф���Ρֿͤλҥ������פˤϡ����������������㻰�ͤθ��͡䤬�������ˬ��[����3]��������������ʡ���롣���ꥹ�Ȥ�Ϥཽ����̤ϡ����Ͱ��ȤΡ֥ڥ��פȤʤꡢ�����ˤ������������̤ΡֻͶ��ʤ������ˡפ˸����ơ��۶�����ʼ�Ȥ���������롣����Ϥ������Ự�ڵϤΤ褦���ʤ䤸��: spearhead�˾��β����ͤ������λͶ��ʤ褹�ߡˤ˸�����ħ�Ȥ���*�ƽ��͡��ʷ��ǵ�Ͽ����Ƥ��롣���褤�衢�ȣ��ɤλ��夬�볫������ΤǤ��롣

* �������������̤λͶ���ɽ�����뽽���ͤξ�ħ����Ǥ⡢�㤨�в��Ρ֥ޥ륿�����Ĥν����͡פȡ��������ν����͡פ���ϡ�ǻ���ʡֿ������פ����������ʤ��������ͤ����ܤ�������ü����Ԥ�ʬ���졢�����⤽��ϤҤȤĤο�������ǻͲ��֤���뤳�ȤǤ��ο�������Ĵ����롣

���ǰ����衧The Maltese Cross - a sinister design?

�Ȥ�����������ǯ�ˤʤ�Ȳ��˼����褦�ʡֿ������פ������ͤȤ��Ȥ߹�碌���о줹�롣�����Ƥ���ϻͳѤ����������Ρ˥��֥������ȤȤ��Ȥ߹�碌�ˤ�ä�����Ū���о줹���Τǡ������λͶ���ɽ��������פȤ��Ƶ�ǽ���롣

[1]

[1]  [2]

[2]  [3]

[3]  [4]

[4]

�֥ե롼�롦�ɡ���פ��Ͷ��ˤ����館��줿��

���ǰ����衧

[1] ��Wikipedia

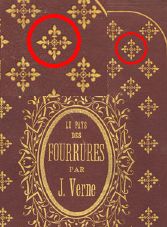

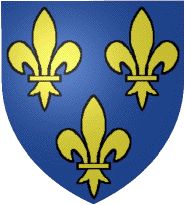

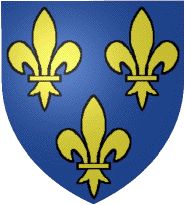

[2] Fleur-de-Lys Medieval tiles @ Encaustic Tiles

[3] Richard Butterworth�Υ�����ǥ�����

[4] Le Pays des Fourrures��ɽ�� @ Jules Verne

�� ���̰��ΤΥ��祦�֤����

üŪ�˸����С�����ʸ���ˤ����ƺǤ���ɽŪ�ʡֿ������פξ�ħ�θ����ϡ֥ե롼�롦��(��)����: fleur-de-lys / fleurs des lys�פȤ����֥����סʲ��Գ�: yellow flag*�ˤ���ϤǤ��롣��˥ե�β��Ȥ���ϤȤʤ롢�֤Ǥ���spearhead�����ΰ��ˤǤ���ֻ����Ĥ�«�ͤ������������դȤ��������������ֿ������פ���ã�����Τ���Ū�Ȥ�����ΤʤΤǤ��롣

* �¤ϡ���fleur-de-lys�ɤ����β֤ʤΤ������β֤ʤΤ��Ȥ��������ϸŤ�����¸�ߤ���ΤǤ��뤬��������ܲ��֥����ʤβ��Գ��Ǥ���餷���פȤ������ȤǷ��夷�����Ǥ��롣���������줬�ɤ���Ǥ���Τ��Ȥ����Τϡ��������ä��ɤ���С���ħ������Ū�ˤ��ä˽��פǤϤʤ����ֻ��ۤβ֤Ӥ����ä��֡פ��̤�����ã�������Ƥˤ��������ܤ����뤳�Ȥ��������ξ�ħ�����δ��ܤ�����Ǥ��롣Iris pseudacorus: �����ʥ����°�Ǥ��ꡢIris�ʥ����ꥹ�����ꥹ�ˤȸƤФ��֤ΤҤȤĤǤ��롣Lily�ʥ��ˤǤϤʤ���

Iris pseudacorus�ʲ��Գ��ˤμ¼̡������������Ƥʻ��ۤβ֤Ӥ餫��¿���λ��ͤ���ϳؼԤ�̥λ���졢������ɽ������ε���Ȥʤä����Ȥ��������Τ����롣�夫�鸫����Τ�������餫�����������˻��٤�ʬ����Ƥ���ʾ屦��

���������衧�ʾ�˥֥르���˥����ϡ�ʩWikipedia���

�ʤ���Heraldica��������fleur-de-lys���ι��ܤ�ͭ�Ѥʾ�������ܤǤ��롣

�����Τ��Ȥʤ��顢�֥ե롼�롦�ɡ���פϻ��̰��Τ�ɽ�ݤ�����ɽŪ�ʿ����ǤϤ��äƤ�ͣ��Τ�ΤǤϤʤ������Ĥ��ؤ��������ѷ��������ʤɤ����Ĥ��θ���Ū�ʴ���Ū�ްƤ�¸�ߤ��뤳�Ȥ��ǤäƤ����ʤ���Фʤ�ʤ�������Ʊ�ͤΰ�̣�����¾�ο����Ȱ�äơ����Ρ֥ե롼�롦�ɡ���פο�����Ȥ�櫓��ö����¾Ū�פ˼��夲��������ʤ��Τϡ����������褦�ˡֶ����ȤȤ��ƤΥե�סʤ�����Τˤϡ���ˡ֥ե�פȤʤäƤ���������μ��ϼ�ã�ˤ����㻰���������������������ʳ��ǤҤ������Ѥ�����ΤǤ���ʤĤޤ���ˤΤ���ᤤ�ʳ��ǽ�̿�դ����Ƥ���ˤȤ������Ȥΰյ������ֻ��֤ȿ����״�Ϣ�ε�������Ǥɤ����Ƥ�̵��Ǥ��ʤ�����Ǥ��롣

¾�λ��̰��Τ�ɽ�ݤ�������ˤϻ����դΥ������С����ȥ�ե�����(trefoil) �������Ƥ�������η�������ä������͡�������¸�ߤ��뤳�ȤϳΤ��Ǥ��ꡢ�ޤ��������оο����δ�Ϣ�Ǥ���夲����������帢���θ������ʪ����ˤ�֣��ο����פ����Ф���뤳�Ȥ����롣�������ʤ��顢�֥ե롼�롦�ɡ���פۤ����Ƥ˽�����Ϣ�����ΤҤȤĤȤ����о줷���ۤȤ�ɽ����ͤ������֤�������ۤɤΰ�̣��: significance��ȯ�������ΤϤʤ�������ϰ츫�����ɬ�����⽡��Ū�Ȥϸ����ʤ��褦�ʨ��������Ǥ����ܼ�Ū�˽���Ū�ʨ����㤨�СֽݡפΤ褦������֥���������ɡפʤɤ˸���륷��ܥ�Ȥ������Ǥ⡢�����ͤ��ֿ������פ���ɽ�Ǥ��ꤨ���褦�˥ե롼�롦�ɡ��꤬�ֿ������פ���ɽ�ʤȤ��Ƥ���줬ª���뤳�Ȥˤϰ����������������ΤǤ��롣

�� ���ο������飳�ο�����

�Τ����ˤҤȤľ��������������

�� �����ħ���������Ū����

���������ͤȤ϶ˤ�ƽ��٤ι⤤�������ݻ�������ã���ʤǤ��롣�����ϤۤȤ�ɲ����ʤ����ˡ����ߥ�˥����Ȥ���ΤǤ��롣̵��ɽ�����줿�ֿ����פ��������Ū�ʳ����̣����Τ����̤ΰ�̣����ä��ֿ��פ��̣����Τ��ϡ����줬ɽħ���줿ʸ̮���Τ�̵�뤹��櫓�ˤ���������Ƚ�Ǥ�ɬ�פǤ��뤬�����������ͤȿ��Ȥ�����Τδ֤ˤ���ط��ϡ�������¿��ʤ���̤�䤤��������ޤǤ�ʤ������Ǥ��ڤäƤ��ڤ��ä����Ȥ��Ǥ��ʤ����Ȥ����餫�Ǥ��롣����ˤĤ��Ƥϡ�����Ū��ã�פ��ܻؤ������Ρ㸵����������ˤĤ����������ֿ�������ˤβ��뵷�פξ��ˤ�����㴳�ε��Ҥް��٤���ĺ���Τ��ɤ����⤷��ʤ���

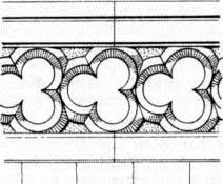

���ȥ�ե�����: trefoil

���Ƥζ�����Ʋ�ˤ����Ƥ��Ф��ɤ�����������ƺ�ä�Ʃ�����뤬���뤬�������ˤϲ��ۤ��Ϥ����褦�ʻ���Ȥ��ƶ���ʤɤη���ʪ�ʤɤ�¿�����Ф���롣�ȥ�ե�����ȸƤФ����Ϥ��������ˤ����ƻ��Ĥαߤ��Ĥ˹��Τ������褦�ʴݤ����ۤΤ褦�ʷ����ˤʤäƤ��롣[����1]�������Ǥ���ĺ���Τϡ�Ʃ�����פˤʤäƤ��ʤ�����Ǥ��롣Ʃ�����ϵ�ǽ������������Ϳ���뤬����Ʃ�����פˤʤäƤ��ʤ��ʾ塢�±�Ū�ˤϲ�����ˤ�Ω����������������Ϥ��ο��������������ơʥ��˥ե����ˤˤ�����̣������Ȥ������Ȥμ¾ڤˤʤ롣

���ǰ����衧Illustrated Architecture Dictionary @ The Buffalo Free-Net ����Ƭ�ο���1���

��Ĺ�˿�ľ��ŷ��ظ����äƿ�Ĺ���륹�ƥ�ɥ��饹��ȼ����硢���������ȥ�ե��������Ϥ���ĺ���ˤ��Ф��и��Ф����Ȥ��Ǥ��뤷��ñ�ʤ�Ʃ������Ȥ���ñ�ȤǸ���뤳�Ȥ⤢��С���ϭ�褤���ФǤǤ����ꤹ��β��ˡַ����֤��Υѥ�����*�פȤ������ʤ�ʣ������뤳�Ȥ⤢�����Ƭ�ο���2�����ǰ����衧Sarasvati Sindhu (Indus Civilization) �ˡ�

* ��������ڤ����褦�ˡ��ֿ������פ��֣��dz�ä����פ��ʤ����0.333333...�פ��������Ȥ������Ȥ��۵����줿����

���ǰ����衧Probert Encyclopaedia

���ǰ����衧Probert Encyclopaedia

�����������ۤ�Ʃ������ϡ������ȥ��ե�����: quatrefoil�����ե�����: cinqfoil �ʤɤΤ褦�˿�����ҤȤĤ���������ȯŸ���ƹԤ��Ȥ���������ʲ�Ǥ���褦�ˡ��ˤ��ñ��������ʬ����䤹����Ū�����λ���ʤΤǤ��롣

Foil�ϡ����ۤ��̣����tre-, quatre-, cinq- �ʤɤϤ��Τޤޤ��β��ۤο����̣����������̣���뤳�Ȥ��Ǥ�ޤǤ�ʤ���

�� �����դΥ������С�

���λ��̰��Τξ�ħŪ�����ϡ����ߤǤϤ�����������ѥȥ�å��Ȥδ�Ϣ�ǥ�������ɤˤ����륫�ȥ�å��ξ�ħ�ȤʤäƤ��뤬�������ˤ�����Ū���Ƥ��������Ū��̣�礤��ǻ����¸�ߤ��Ƥ���ΤǤ��롣�����Ƥ������Ƥϥȥ�ե�������̤��ƿޤ��褦�Ȥ�����ã���Ƥ�Ʊ�ͤΤ�ΤʤΤǤ��롣

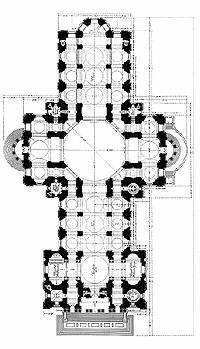

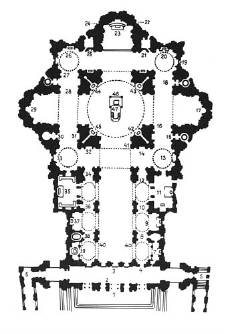

[a]

[a]

[b]

[b]  [c]

[c]

���������衧

[a] UNDERSTANDING THE TRINITY

[b] Three Leaf Clover Floral Pewter Pin @ Exclusively Yours Gift Shoppe

[c] HIS MISSION OF FAITH @ Father Baker

���٤�Ҥ٤Ƥ���褦�ˡ���ʤ����Ʊ�ͤ˥��ꥹ�ȡʻҡˤ����Ʊ���ֿ����פ���ĤȤ����ֻ��̰��Ρפζ���ϡ�����������ˤȤäƤ�ñ�ʤ����۰ʳ��β���ΤǤ�ʤ���ΤȤ���ª������Ǥ��������º����ꥭ�ꥹ�ȤΡֿ����פ����ꤷ�ơ��㤨�пͤλҥ�������˿���Ʊ��뤹��ʤʤ����ϡ�����˽स����ΤȤ��ƴ������˥��ȥ�å��ζ���ϡ��������������Ѥˤ����Ƥϰ���ο������������ΤǤ���Ȥϸ����褦�������������ʹ֤Ǥ��ä����餳����˹ߤ�ݤ��ä�����˰�̣������Ȥ����ܼ���»�ʤ���Τ��Ȥ�����롣�ޤ����̰��Τζ��⤳�����ʹ֤�ʸ����������ʾ塢ʸ�����ħ�����ħ��˼椭������������������ʸ�����Τ�Τ˹ߤ�ݤ�������Τޤ���μ�����̣���뤳�Ȥ��۵�����Ф��������������Τ���ä�������͡��ˤȤäƽ���ʡ�����Ū�ʹ֡�λؤ�������ħ���ܼ�Ū��̣���ȴ���ˤ����ΤȤʤ롣���ʤ�������Υ��ȥ�å����ǽ�Ū�˺��Ѥ�������ϡ�������������Ū�ʡֿ������פΰտޤ������ΤǤ��롣�������Τ���ˤ������ζ���ϡ�ʣ��Ū�����볢�ʿ������Υ�������ˤ�äƿ��벽: mystify����ʤ���Фʤ�ʤ��ä��������������벽�ϡ���Ū�����פȤ�����Τ��Ф�����Ƚ������礤�����Թ�Ū�������Ѥ���Ƥ�������ˤϷ�ɤ��ο��Ĥ������ߤ�ʤ��Ȥ������¤�����������դ����Υ��������ؤ�̵ȿ�ʤʡֿ��ġפȡֵߺѤε��֡פϡ���������˹ߤ�ݤ��äƤ�����֤ˤĤ��Ƥ���Ǥ�Ȥ���ǧ�����ưפ�˺�Ѥ�����ΤǤ��롣

���ˤ����ο����Ȥ�����Τ�����������Ū�ʰ�̣�ǡ����������ֿ���Ū�ʿ����פΡ�¸������ˤ�äƺǽ�Ū�ˡֵߺѡפ����ˤ��Ƥ⡢������������ʹ֤μ¼�Ū��Ǻ���껦���뤳�ȤϤʤ��Ф��꤫�����ο���ǧ���Ϥ���˿�����Ǻ��⤿�餹�ΤǤ��롣�����Ƥ����丷�ʻ��¤��������Υ�å�����������Ǥ��ꤦ��ͣ�����ͳ�Ǥ��ä��ˤ�ؤ�餺���֥�������������æ¯���פμ¹Ԥˤ�äơ�����������������κ��ޤ��Ⱥᤵ���Ȥ������֤�浯�������������Ƥ������������ѹ����뤳�Ȥ�̵�����Ⱥᤵ�줿����פ����������ʤ���˻���ν��������դ���ΤǤ��롣

���ѥȥ�å�����������ɤˤ����ơֻ����դΥ������С��פ����ƶ������줿�Ȥ����ֻ��̰��Ρפζ������Ťΰ�̣����Ĥ��Ȥˤʤ롣����ϤҤȤ�Ƭ��˹ߤ���������ˤ��Хץƥ��ޤˤĤ��Ƥ��λ����Τ褦�ʷ����Ρ��Ф���פ꤫��������������Ԥ��Ф��ƤҤȤĤο���������ʤ���������ɤϤ䤬�Ʊ餸��Ǥ���������Ǥ��롣����Ͽ��Τ���Ĥ˰��������줿���ͤν���Ū�����������Ф����������Ŀ͡���Ϣ�礹��Ȥ��ˤ����椬�����������Ȧ�Ǥ��롣

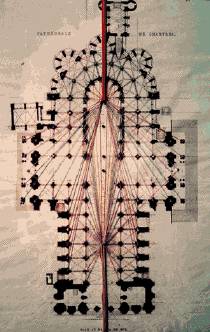

�� ��ŷ�������פȤ��Ƥλ��̰��Το�

��˼��夲��ֿ������סֿ������פε��Ҥˤ����ƿ�������뤳�Ȥˤʤ���������������פξ�ħ�Ȥϡ����������������Τ��Ȥʤ��顢���Ф��С�ŷ���פʤ�����ŷ��פ��Ϸ�Ū���������Ѻ��ʡ�����о줹�롣�������ֿ������פˤ����Ƥ⤽����㳰�ǤϤʤ����Ȥ�ʬ���äƤ��롣�ֿ������פξ�ħ�ϡ����η������ü���������פ�ǧ������뤳�ȤϤޤ�Ǥ��롣����ŷ���Ȥ��Ȥ߹�碌�ˤ����Ƥ���ɽħ�κߤ����Ϥ�����������פΤ褦��������Ϳ����줿���Τ褦�Ǥ⤢�롣����ۤ�¿���λ���Ф����ȤϤǤ��ʤ������ܾ���Ƭ�Ǥ�Ǥ������ǣ��Τ褦�ˡ��ֿ������פξ�ħ�Ρ�ŷ���פȤ����餫�ʴؤ�����Τ����뤳�Ȥ��Ŧ���Ƥ����������Ȥ���Ʊ�ͤΥ��������֥르���˥�������Notre-Dame-de-l'Assomption ������ɲ�ο��ǣ��ϤǤ�ѻ����뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����ˤ����Ƥϡ����̰��Τξ�ħ�Ǥ�����˼��夲���֥ե롼�롦�ɡ���פ�������ζ����ޤ�ﻡʤ���Сˤ���Ƥ��ꡢ�طʤ���ŷ��פǤ��뤳�Ȥ��ż�����Ƥ��롣�������äơ�������������Ƥ����ħ�������Τ���ŷ�峦�Ǥν�����Ǥ��뤫�Τ褦���κۤ��Ƥ���ΤǤ��롣

���������衧Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption @ Montaron (Nievre)

���Τ��Ȥϡ��Ͼ�ο�ʪ�Ǥ��륢���ꥹ�ʤ����ˤˡ�ŷ���˼������������ħ��Ʊ����ǽ�����ʤ���ֿ����פ�ô���Ƥ���Ȥ������Ȥ�¾�ʤ�ʤ����դ˸����С����줫�鸫�Ƥ���Ÿ���ξ�ħ��������ξ�ħ�פˤ�̵�뤹�뤳�ȤΤǤ��ʤ�ǻ���ʿ���������������Ƥ���ΤǤ��롣

�ʡ���פν�����

�������ɿ������Ƚ

��

��

������̾�Ρָ��λ��֡פϡ���������Τ�ɽ�����⤷��ʤ����ʤ��ʤ餳��ɽ���ˤϤ�������������ˤϤ��ä��ҤȤĤμ���θ�����¸�ߤ���������ͣ��θ��˻��Ĥ����֤�����פȤ��ɤ����̾������Ǥ��롣�������������Ǥ��褦�Ȥ��Ƥ���Τϡ��ष�������ۤʤ룳�ĤΡָ��סʤ�������̩��Ϣ�Ȥ���äƤ�����ˤˤĤ��Ƥιͻ��Ǥ��롣�����Ƥ��Ρ�Ϣ�ȡפ����뤳�Ȥˤ�äƽ��Ƥ������Ʊ��פ������뤳�Ȥ���ǽ�ʤΤ��Ȥ������ͤǤ��롣�������Ƥ�դߤ�С��ȤƤ⣱��Ǹ�꤭������ƤǤϤʤ�������Ԥ���ơ��ޤο�Ľ�⤢�ꡢ���������˥���������뤳�Ȥ�������ʤ��Τȡ������ˤĤ��Ƥϥ��ꥢ���Ǥˤ�ä����Ū�ʸ��椬����Τȡ�������Ū��������פ����ͥ�����ˤ����Ƥ⤹�Ǥ�ɬ�פʿ��Ǥ��̤��Ƥ������ٴѤ��褿�Τǡ������Ȥ���ĺ�����Ȥˤ��ơ������ǤϽ��פʡָ��פˤĤ��Ƥ�����ζ�ͭ�������ܻؤ����Ȥˤ��롣

�ޤ����ꥢ���Ǥθ��դ�Ҳ𤹤뤳�Ȥ��ܹƤ���Ū�Ǥ�ʤ��Τǡ���䤿����줿�Τ���������˴�Ϣ������ۤɤ���������ʤ�ʸ���������äƤ���ͤ⤤�ʤ��ΤǤ�Ϥ���������Τ����롣

���ιͻ��˲��ͤ�����Ȥ���줬�ͤ���Τϡ��ۤʤä���ΤǤ���Ϥ���ʣ���θ�Ū��¸��ʪ��¸�Ԥ��������˶��̤���¸�ߤ�������������ʤ�Ʊ��̾���ǸƤФ�Ƥ�������ˡ����λ��ݤ��Τ�Τ�ʸ���̤��Ʊ����ΤǤ���פȹͤ�������Ƥ����̤����ꤽ���ʤ��ȡ������Ƥ��κ���ˤ�äƤ���줬�������������Ƥ���ˤ�ؤ�餺����˵��դ����ˤ����ǽ�������뤳�ȡ����ʤ�������Ρָ��פΤ��꤫���ˤĤ��ƤΡ�̵���Ū�ʡ˹���Ūǧ�����̤�����¾���Ρָ��פ��ꤹ�٤���ΤȤ���줬�ͤ��Ƥ��ޤ������ˤʤäƤϤ��ʤ������Ȥ���������Ū�ʴ����פء��ҤȤ����դ�����ɬ�פ�ǧ��뤫��Ǥ��롣

�����ɤ���Τ��Ȥ�������Ū��ǧ���ϡ��������ԤǤʤ��Ƥ�ۤȤ�ɰ���Ū��ǰ�Ǥ���ȸ��äƤ��ɤ��������������ưǤ����ꤵ���٤���ΤǤ���Ȥ�����ʸΧ�ϸ�����ꤹ��������ɽ���ΤˤʤäƤ��롣�Ť��ǤǤϤʤ����뤯�Ȥ餵�줿������ָ�����ۤȤ�ɽ���Ū�ȸƤ�Ǥ��ɤ�����������Ū�����������¿���ϻ��äƤ��롣�������ä�����Ū�ˤ����Ρ���������פϡ�����ޤ����ι���Ū¦�̤ˤĤ��ƤΤߡָ������ơפ����Ǥ��ä��������ơ��Τ��˸���̵���˹��ꤵ���٤���Τȹͤ���������ϡ�¿���ν����Ȥ����Ȥˤ�äơֵ����ʤ���ͭ����Ƥ������˸����롣���������ܼ��Τ����Ĥ��θ��ڤ��Ǥ������Ʊ�ͤθ����ݻ��Ǥ��뤫�ɤ����Ϥ�������ο��ټ���Ǥ��ꡢ�ޤ���̿¸�ߤ��Τ�Τ��Ф������ټ���Ǥ��롣���Ȥ����ºߤ�¿�����Τ��٤ƤΥ����ڥ��Ȥ����ʤ���С����ο������ã���뤳�Ȥ���������������ǧ���פ���ã���뤳�Ȥ����ʤ��ΤǤ��롣

���Ȥ�����Τ�����Ū��̵�뤹�뤳�ȤΤǤ��ʤ������ΤҤȤĤϡ����Ρ�ǽư��: activity��ˤ��롣�����ưǤ������Ȥϡ��ư��: passivity��Ǥ��롣�㤨�и��������ȰǤ��������ɤҤȤĤdz֤Ƥ��Ƥ�������ꤷ�ơ������ɤ˷꤬�����줿�Ȥ���ȡ����ϰǤ����˸����äƼͤ�����ΤǤ��ꡢ�Ǥ�����������ή�����뤳�ȤϤǤ��ʤ����Ĥޤꡢ�ǤϤĤͤ˸��αƶ����˻�����褦�Ȥ��Ƥ���ΤǤ��ꡢ�������Τ�Ʊ�������Τ�Τ������������ۤ��褦�Ȥ��뷹�������롣¿���ο͡�����������ι������Ȥ�ʢ�ˡ����������Ȥ�����ΤϾ��̤ˤ�äƤϤ�����˽��Ū�ǡ�ȴ������������Ū�ǡ�̵����Ǥ������롣���θ���������̵�뤹��ˤϤ��ޤ�˽��פʤ�ΤǤ��롣

�������äơ������Ǥϸ������ꤵ��٤���Ρ����ˤǤ���Ǥ����ꤵ��٤���Ρʰ��ˤǤ���Ȥ��������ͤˤȤäƤ����ˤ�ʬ����䤹��ñ��ʡ���������פ��ö���������ˤ�����ǡ��ֻ��֡פΤ��줾�줬���äƤ������������Ƹ�Ƥ���٤��ʤΤǤ��롣

����줬���̤��ʤ���Фʤ�ʤ����Ρֻ��֡פȤϰʲ��Σ��ĤǤ��롣���ˡ�ʸ���פ��̣���֤ҤȤ���������餷�䤹���Ȥ����ˤ���פȸ���쿮�����Ƥ�������ι٤Ȥ��ƤΡָ��ס��Ͼ�Ū������Ū����¯Ū������Ū�ʸ��ˡ�����������ˤϿ��Ȥ�ǡ��*�Ȥ⥭�ꥹ�ȤȤ�ƤФ졢�ޤ�ŷ��Ū������Ū������Ū����̿���ͥ륮���Ȥ��Ƥ������ָ��סʿ����ˤ��Ƽ�¸Ū���ʱ�Ū�ʸ��ˤǤ��롣�������軰�ˡ�ŷ����Ͼ�Ȥ��ӤĤ��뤿��˸��������˽и�����������Ū��Ķ��Ū�ʡָ��סָ����ס������Σ��ĤǤ��롣�軰�θ��ϡ���ŷ��ΰտޡפȡ��Ͼ�ν�������Ͼ�Ū�ʴ�˾�ˡפȤ���פ����뤿��ˡ֤������ʤξ���ˤ����פ������������ʤ�̸��פȸ��������Ƥ�褤��

* ������ǡ��ʤ��ߤ��ˤ�餤��amitaabha�ˤϡ�������ʩ�������ˤʤɤȤ⤤�������ʩ����ǡ��ΤҤȤꡣ�֥��ߥ����楹(amitaayus)�����ߥ�����(amitaabha)�פ������ơ�̵�̼�ʩ��̵�̸�ʩ�ȸƤФ졢̵���θ����ޤͤ��Ȥ餹����ʩ�Ȥ���롣(by Wikipedia)

�����Ƥ���줬����ˤ���Τϡ�����黰��θ�����������ҤȤĤΤ�ΤȤ��ơʴ����Ƹ����С����ʤ��ΤǤ���פȤ��ơˡ�̵���Ū��̵ȿ��Ū��Ʊ��뤷�Ƥ��䤷�ʤ������Ȥ������ȤʤΤǤ��롣����餬��ߤ�̵�ط��Ǥ���Ȥ����ΤǤϤʤ�����Ʊ��Τ�Ρפȴ�ñ�˼�������Ƥ��ޤä��ɤ��Τ����Ȥ����������������ΤǤ��롣

���θ������ʤ���Ͼ�Ū�����Ū�ʸ������¤ϡ������ȡʥ��ꥹ�ȶ���ʩ������鷺�ˤˤ���۶���ư�������Τؤξ�ư�ʹ��ˤȥ��åȤˤʤäƤ���ʾ塢�������ˤ����ƤϳΤ��ˡֽ����פ�̵�ط��ǤϤ������ʤ��ΤǤ��뤬������ϿͰ٤ˤ���ΤǤ��롣�����Ǥϡֽ����פ�����Ū�˰���������Ȥ�ݽѲȤˤ�äơֵ��ҡפ���Ƥ����֤������ʤ�̸��פ��ص�Ū�ˡֽ���Ū�ʸ��פȸƤ�Ǥ���ΤǤ��뤫�顢��Ϥ���������θ��ϡʰ�ö�ϡ˶��̤���ʤ���Фʤ�ʤ��ΤǤ��롣����������θ����θ��ˤ�äƴ������褦�ȡ����ʤ�ºߤؤ����פ�פ����Ȥ���ʹ֤ξ�ư�䡢���Ū�˹Ԥ��Ƥ������Ԥ�ºݤ��θ��ˤĤ��Ƥε��ҡ�ɽ���ˤ�¿���ο����ʿ���Ȥ����������褿���ȡ��������ɿ�Ԥˤ����θ������θ����ɵ���Ρ��Ͼ�Ū�ʸ��פ���ˤȤ����ζ���Ū�ʰ��פ����̤����뤳�ȤϤҤȤĤ��õ�����ǤϤ�������

�褯������Ͼ�Ū�ʸ��˴ؤ��Ƥϡ����줬ʸ���Ρ����פ���������ʬ�����ءʳ��աˤ��̣����Ѹ�Ρ�enlightenment�ɤ���Ρ�light�פ���������ʬ������ʲ�Ǥ���褦�ˡ��͡���Ǥ��դ��������֤�������뤯�Ȥ餵�줿���֡פ��ʤ���֤�Τθ�������֡פؤȤ��������꤫��Ƴ���Ȥ�����ʸ����⤿�餹¦�פ���½�ʻפ����ߤ����äƤ�������Ω�äƤ����Τ����������ʳ�Ū�ͤ�ʳص��Ѥ���ʪ��Ū�ˤ�֤�����뤤������פ�¤��Ф����Ͼ��ʸ���̤�Ȥ餷�Ф��Ƥ���Ȥ������¤Ȥ��ι���Ū�ʻ�ˡ�����衼���åѤ���⤿�餵�줿���¤϶�̣�������ϵ��ʸ�������줿�ΰ�ϡ��º����ꤽ��ʳ��ν��ϰ�������뤯�Ȥ餷�Ф���Ƥ��롣�������֤ιҶ��̿��ʿ��ǣ��ˤˤ�äƤ��ֳ��������ˤ���Ͼ��Ǯ������������餫�Ǥ��롣ʸ���Ͽ���ο����ܤ�Ϳ������Ʊ���ˡ�ʪ��Ū�ʸ����⤿�餷�Ƥ������Ǥ��롣

�����ơ������Ȥ����Ȥ����ä��ɵᤷ���ޤ����Ҥ����褿�ֿ�������ʤ���ס�����θ��ˤؤο��Ĥϡ��Ͼ�Ū�ǿͰ٤�ͳ�褷�ʤ�������θ��Ȥ��������ʤ���㤹��ʪ��Ū�ʸ����軰�θ��ˤ������ؤȡ������¿�����ߤ�Ω�ƻɷ㤷���褿�ΤǤ��ꡢ�ޤ����ε��Ū�ʷ�̤Ȥ��Ƥ�Ķ��Ū��������Ū�ʡ���䤵�����γ�Ҥ���Сפˤ�äƺǽ�Ū�˳��������������Ƥ��κǽ�Ū�ǺǤ���ʸ�����¤�ϡ��ʹ֤ε��ͤ���̤��뤳�Ȥʤ���̵���̤ˡ�ʿ���ˡ��ָ��θ��˻����פ��Ȥ�ۤ��������ǽ�Ȥ�����

���ꥢ���Ǥθ����Ȥ����Ρָ���ʬΥ�פ�¿��Ū���ͤϡ��ޤ��ˤ��λ��¤��ٳ��뤷�Ƥϰ�̣��ʤ��ʤ����⤦���ٸ�����

�����ǽ�Ƥ���ָ�����פȤ�����Τ����ְۤʤ뻰�Ĥθ��פ�ᤰ���ΤǤ��뤳�Ȥϡ����ˤ����ˤȤäƤ����餫�ʤΤǤ��롣�������Ͼ������줿���θ��ˤ�ä�ŷ�������θ��˶�Ť������������θ��ε��Ū�ºߤǤ����軰�θ��γ����ϡ�����������������θ���������Ϣ���᤹�Ȥ������ȤʤΤǤ��ä����Ϥ�������������ʤ顢����줬�ָ��פ���̤��ʤ���Фʤ�ʤ���ͳ���ޤ��ˤ����ˤ���ΤǤ��롣

���ǣ������θ���

�Ʒ��ε�����DMSP���������Ƥ���������ϵ�פμ̿���ʸ����ʬ�ۿޤ����Τޤºݤ���֤θ���ɽ����Ƥ��롣

������

���ǣ�������θ���

���Ÿ�̾ĥ�ԡ����ӻ�����¤������ǡ��Ω���ַ�Ĺ����ǯ��1609��Ȭ����ߺ�ν��͵�̣��Ƿ��

������

���ǣ����軰�θ���

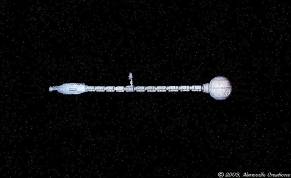

ICBM����������Ǥ��夲�¸���������θ��פ������¸���������θ���ʸ���ˡפε��Ū���ʡ���帢��ħʪ��

���͡���ǽ���Ƥ��ʤ���Φ����ƻ�ơ�ICBM�ˤ����䤹�륪����������ȡ�¿ʬ���̡�

���ؤ������

���ؤ������

��

��

�� ���ϡʥ��������ˤ��оΥǥ������ͳ��

���ڵϡ��ڵϤ��濴�����ϡ�������帢��ɽ���濴���������ˤǤ���ȤȤ�ˡ���ħŪ�ʡֲ֡פλ�ɡʥ�١ˤǤ��롣����ϸڵϤǤ���С������λ����������濴���������Ȥ���ʣ����ͺ�ɡʥ����١�Ʊ�Τλ�帢�����˴�Ϣ����Ʈ��Ǥ��ꡢ���ڵϤǤ���������ʤʤ������̡ˤ����濴���������Ȥ����ܶ�ȳ�Υ�ʶ�Ť����ĤĤ�Υ����Ƥ���ˤ����֤Ȼ�뤳�Ȥ����롣

���Ǥ˴ѤƤ����褦�˻��ڵϡ��ڵϤ���ϡ����켫�Τ����Ť�����������֥��ѡ����ץ饰�פǤ��뤬��Ʊ�����濴����ɽ���ե��˥���Ȥ�����������Ȥ������̤������Ƭ�פΥѥ����Τ�Τ����Τˤʤ����ΤǤ⤢�롣�Ĥޤꡢ������Ū�ˤ��Ǥˤ������ߤ��оι��ޤˤ���Ȥ�����̣�Ǥ��Ŷˤΰ�����ʣ���ʣ��ܤʤ������ܡˤǤʤ���Фʤ�ʤ��ä���

���Τ褦�˹ͤ������������������оι�¤����ͳ�ΤҤȤĤ����������ΤǤ��롣�ץ饰�ȹͤ����Ȥ����Ŷˤϥץ饹���ޥ��ʥ����줾�죱�ܤ��ĤǤ���е�ǽŪ�ˤϽ�ʬ�ʤΤǤ��뤬�����ϤΡ��Ŷˡפ��Ű���ä��ơ����줾�����ü����ʬ���濴�ؤ��ܶᤷ�ƺǸ���ܿ�����ľ���˲в֤����롢��������ϡ����Ĥʤ������Ĥ��۶ˤΤ����Τɤ줫����֥��ѡ����פ�ȯ������ΤǤ��롣

���Ϥˤ��ȯ�Фϻ�帢�γ�����³���������Ͼ�Ū�ʤ��ΤˤȤäƤΰ��祤�٥�ȤȤʤ롣���Ϥˤ�륹�ѡ����ʲв֡ˤ�ȯ����ͺ�ɤλ�ɤȤ��ܿ��ʤ��ʤ����ʴ�ˤϡ�Ʊ�����ݥå���褹�륤�٥�ȤǤ��롣�֤ϼ�ʴ�ȤȤ�ˤ��������롣�֤ϸϤ졢�¤����ꡢ��ʪ�Ȥ��ƤΥ饤�ե�������Ͻ����ޤ��������γ��Ϥޤǡּ�ҡפȤ���Ĺ����©�˽��������ѡ����ץ饰�������ˤ�����ֲФˤ�빹���פ�ü��Ȥʤꡢŷ����Ϥ��ۤɤΡ��礭�ʲ֡פ�餫���롣������ɽ�̾�ˤ���ֳ�ư�פ٤Ƴ��ξ��֤��ᤷ�������γ��Ϥޤ�Ĺ����©�ؤȽ������롣�����Ƥ��Υ��饤�ޥå���Ū������ϡ��ޤ����Ͼ�Ū�����ȸƤФ������������

�� ��ʪ�Ȥ��ƤΥե��˥���

�ʾ�Τ褦�ˡ��ե��˥����ʪ������ˤʤ��館��ʤ�С���ʴ����ʲ�ʴ����������˥�٤Ǥ��뤬��ưʪ�η���Ū�ˤϥե��˥���Ϥޤ�������������Τ���Ǥ��뤳�Ȥ�ȿ������ԤϤۤȤ�ɤ��ʤ��������ʤ��������ۡפΰż������ΤϾ�ˡֱʱ�˽���Ū�ʤ��ΡפȤ��Ƥ���ϲ�ǽ�Ǥ���ˡ������ƥե��˥��뤬��������ʤ��뤤��ñ������ˤȷ���Ū�˻��Ƥ���Τ϶����ǤϤʤ����֤�¡ʲ�ʪ�ˤȤ��ä���ʪŪ����ܥ���֤�����뤳�ȼ��Τ�����äƤ⡢��ǽ��Ρ������Ū��¦�̤���Ĥ��Ȥ����餫�Ǥ��롣

ʸ���ο�ʪŪȯŸ�����������Ρ���Ū�ʡ�ʸ���١�ŷ���Ϥ��褦�ʹ⤤�����ŷϰ����Ƥ��������Ū�١�ŷ��ã����褦�����Ե�������Ǥ��夲�����������Ū��ơˤ˸�����Ȥ����Ρ��־����˿�Ĺ��ŷ���ؤ��न��ס־����ؤ����Ƥ�ŷ������������ס��֤��⤯�פ��ѥ������äˤ��ο�Ĺ�����ִȡפ���ü���������פ���Ȥ����ѥ�������˺�����ʪ��Ū������*�Ȥ����Τ����ꤹ�뤳�Ȥ�����ʤ���

�ޤ��������ˤȤäƤΡ���˻���פȤ���ʸ����ư���ΤΤ�����������Ū����λ���ˤ����ʤϡ����ޤ��ޤʤȤ����Ǥ��Ǥ��������Ƥ��ꡢʸ�ؤ����Ѥ��̤��Ƥ�ɽ������Ƥ�������**�Ǥ��뤳�Ȥ��۵����뤳�Ȥ�ͭ�פǤ�������

* ���͡��������������θ�����˸������� + �� + ����������פξ�ħ

�֦��ķ��פȡ��� + ����������פ�ξ��������Ū�ʤ�Τ�ª�����������Ѥΰ��㡧Gilbert & George ��DICK SEED, 1988��

** �⡼�ĥ���Ȥ�����ū: Magic Flute�٤�ɽ���������Ȥ�ֱ��פ�����ۡפ������ؤλ������ħŪ����������ͺ���Ǥ��롣��ν���: The Queen of Night ��ò��ˤ�äơ�ڼ��줿̼�ε߽Ф˸��������������ɤ�̼�����᤹�ɤ����������餬�������οȤˤʤäƤ���̼�Ȱ��˰츫�ְ�����������ۿ��ʥ��饹�ȥ�: �ĥ���ȥ����ȥ�ˤ������˼����ޤ�Ƥ��ޤ������ɤ�뤢�����������Ǥ��롣�����ˤ��������ʤ����֤��뤬�ޤޤΤ����������פ�ø���Ⱦ�ħŪ������������Ū̾��Ǥ��롣

�� �����פȤ��Ƥ�����

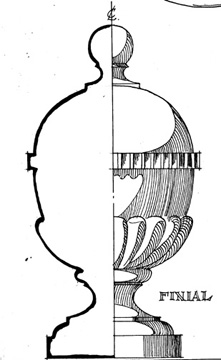

��������������פȡ����פδ�Ϣ�Ȥ����Τϡ����ޤ��ޤʤȤ����ǰż�����Ƥ��������ä�������Ƚơ���ˤ��gun, pistol, canon�ˤˤ�����ȡ�����̾���ǡ�������ΰż��פȤ���Τϡ��Τ������ǹ����Ѥ����ΤǤ��롣�����ܼ��ϡ����ơפ����ӽФ�Ĺ�������ä������Ǥ��롣��Ū�ʤ�Τȡ����Ρֽ����: final, finish, finale�פ�魯¤��ʪ�δ֤ˤϡ��������ӥɡ�Ū�Ȥ��������褦�Τʤ�������в��̰ռ��Υ�٥�ǤΤĤʤ��꤬���ꤽ�����Ȥϡ������ǰ�ö�õ����Ƥ����Ƥ�̵�̤Ǥ���ޤ����Ĥޤꤽ��������ɽ�����褦�Ȥ������ƤȤϡ��ʿ���Ȥʤ�б���Ū�ȤǤ�ƤӤ����ʡ��������ϤΡֺ����������פȤ��������ε���ʤΤǤ��ꡢ����ϸ��¤ε���Ū�뺧�������ˤ��̤����������Ƥ�����ΤǤ⤢�롣����Ū�����������Ȥε���Ū����ˤˤĤ��Ƥ⥨�ꥢ���Ǥ�������Ȥ����Ǹ��ڤ��Ƥ��롣

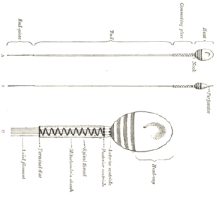

ʼ�˸����ڴ���ҤΡ��˺���ɡ���ϻ�åᥬ�ꥹ�פΤҤȤ�

�����ˤ��������������ʤ��ꡢ��ħŪɽ�����ʷ��ˤ����ơ���Ū�פʾ�ħ�����������Ƥ��뤿��˰���Ū��ª��������Ū���䤽�κ���Ū��ɵ����ͳ������ΤǤ���ʤ��٤Ƥ����Ū�פ˲�᤹�뤳�Ȥ������������ȹͤ����ӥɡ����⡢����Ū��������Ŧ���뤳�Ȥ��������Ѥ���ȹͤ�����λ��Ū����ˡ�����������ħ����������ʿ��ΡˤȤ��������ǽ��������ǡ������ο����������ȹͤ��뤳�Ȥϡ��Ϥ���Ǥ����Ҽ�����ȸ����٤��ǡ��������ɽ���Ƥ���פȤ���Ǽ�������Ǥϼ¤������Խ�ʬ�ʤΤǤ��롣�����ε�����ʣ����ȯŸ����ʸ���٤˱����ơ����줬ǡ���ʤ����Ρ�����סֿ��Ρפ�ɽ���Ƥ���Τ��Ȥ������Ȥޤ�����������ʤ���С����Υե����ǥ�����Ū����Ū��Ϣ���ο��˽���ʰյ��Ͻ��������줺���������Ū�ʡֳ��פ���ǡ����ؤǡ����Ǥ��ʤ���Ф��ޤ��Ѥ�ʤ��ʤ�������������ˤĤ��ƿ����ꤹ��Τϡ�����餫��ֵ��Ū�ˡײ����ɤ���Τ��Ȥ������Ȥ��濴Ū����Ȥ����ܹƤ���Ū�ˤ�����ʤ���

��

��

�����֥Хͥ����롢�ѥ饹�顦��������Υ����ʪ��

�����ݥ���ʥ�Siva Devala�Υ����ʪ��

������פ�ɽ�����Ȥϡ����K�Τ����̤˴ؿ�������ΤǤϤʤ������郎���η��Τ��̤��ƾ�ħŪ�˻ؤ������֤�Ρפȡ������������������ؤ������֤��ȡפ�ξ���˶�ͭ����뤳�Ȥ�¸����˲�ʤ����Ȥ��Ŧ�����α��褦��

�� �ֽ���餻���ΡפȤ��Ƥ����

�������������ʶ��ϡˤ�����Ǻ���Ǥ��������ζ줷�ߤ�ֽ���餻����: terminate�פȤ���ǧ������Ƥ��뤳�Ȥϡ��ष���ܹƤˤ���������ε����ʾ�ˡ����˹����ֿ��ļԡפ�λ�Ƥ���Ȥ����Τ�ΤǤ��롣�ޤ����������������ߤ����������뤳�ȤǸ�������Ǻ����Ρֲ����פ�ޤ�Ȥ����Τ⡢���Ǥ˿��ļԤˤȤäƤ������ߤΤ���ͤ��Ǥ�������

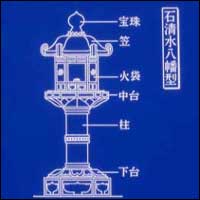

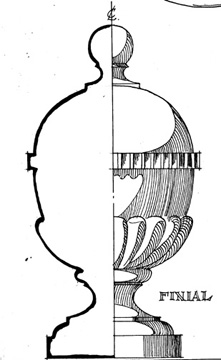

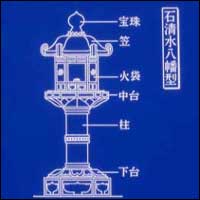

�������оο������濴�˰��֤����finial�פȤ����Τ���ʪ�ʤ���Ʈ��β̤Ƥκǽ�Ū�ʳ���ʪ�Ǥ��ꡢƮ��ξ��Ԥ�Ϳ�������Ρ����ʤ���ֻ�帢�פ��ħ�����ΤǤ��뤳�Ȥ⤹�Ǥ˴ѤƤ����������������оο������濴���֤�����Τȡ���κ����Ƥ��֤�����Τ���Ʊ����Ʊ���ʪ�Ǥ��뤳�Ȥ⤹�Ǥˤ�����λ�Ƥ��롣���ʤ���������ȼ����ζ��֤��ħ�������Ū����Ǥ�������ˡ���κ������ۤ�����羾�䤽�Τۤ��μ������ꡢ�����Ƽһ�ʩ�դλ���κ������ۤ�������ϻΤ����ƹ����⡢�ֺǽ�פǤ���ֺǸ�פǤ�����֤η������Ǥ��ꡢ����϶��������ֳ֤����֤���뵼�����Ʊ����̣����ġ�

�Ȥ�櫓�����ܤ����ݤ�«�ͤ��羾�������ν����ʦ��ˤȻϤ�ʦ��ˤȤ�����Ĥμ����ζ��֡�ǯ��ǯ�ϡˤ˸�����ħʪ�Ǥ��뤳�ȤϤ��Ǥ˸������������֤��褦�ˤ������ݤ�ּФ���ڤ�פȤ������Ȥ����������Ū��̣�ϡ�����פȤ������Ǥ��롣�����ˤ���������Ǥ���褦�˻��̰��Τ�ǻ���ʴ�Ϣ�Τ�����ɸ��פʤ��������פΰż��Ǥ��롣�����ơ���Ĥ���Ƭ�ʤʤ�����ʪ��̢�ˤ���帢���äƶ����礦�����Ϥ��濴���न��Τ��ե��˥���Ȥ������ۡפʤ������աפǰż�����뤢���ξ�ħ�Ǥ��뤳�Ȥ⸫�Ƥ�����

�����λ�帢����Ʈ��ϡ����λ�帢��������ƼԤ��ֳ����פ��뤳�Ȥˤ�äư츫����뤫�˸����롣�������Ƹ���Ʈ���餻��Ȥ������̤��ˤ��Ф����Ǥ��ä������������Ȥ��ʤ����Ϥʤ����Ȥ�Ʊ���Ǥ��롣�������줿�����ۡ��աˤϻȤ�줺�˺Ѥޤ���뤳�ȤϤʤ�������ϳ��������Ԥˤ�ä����ꤵ�챣ƿ����褦�Ȥ��뤬�������뵷��ɬ����ϳ�̤���ΤǤ��롣�����Ƥ��λ�帢�����ꤷ�����˸������Ƹ��Ԥ����䤬�Ƥ��γ���ʪ�ˤ�ä���������뱿̿�ˤ���ʥХ������åɡ������������Dz���Ϲ����ۼ�Ͽ�١��ե졼�����ض���ӡ١�¾�ˡ�����Ϻ��絬�Ϥ�˽�Ϥ�ʿ���ˤȤäƤΡ�ʿ�³����μ��ʤȤ���Ԥ����ν�̿�Ǥ��롣

���ۤȷ�κ����Ȥϡ�����Ū���ϵ嵬��Ū�ˤʱ����ۤ������Ǥ��롣����������Ƥˤ�ż��Τ����붵����붵�Ǥ��롣���������Ǿ�ħ�������֤Ȥϡ��ޤ��ˤ������ۤȷ�Ρֺ����פ������������Ȥ�ż����Ƥ��롣���������Ȥ��������ۤ���ˤ�äƱ��������ݤϡ����ꥹ�Ȥ������ष���Ȥ��˸������ħŪ���ݤǤ⤢�ä�������ϡ��ۤ������Ȥ��ƤΤ⤦��Ĥλ�帢��ħ�Ȥ��Ƥ����ۤ����ַ�פʤ��Τ˱����졢�������Ť��ʤ뤳�Ȥؤΰż������롣���ε��祹������κ����ϡ�����Ūϣ��Ѥ��������������̮���ȼ����Ѥ���Ƥ�����Τ��������κ�������������������ζ�Ʈ����Ǻ��������餻���ۤ������ν���ȡ�Ĺ�����פλ���ؤ�Ͷ������ʻ�������ϤΡַ��פνִ֤Ǥ⤢�롣

�����ơʺ��������ȷ�η꤬�ۤ����ˡ���������¾���η��Ѥ�ȡֿ�: eclipse�פȤʤ롣�ͺ����ͤˤ����Ҥ��ͤˤ⸫����ֱ����פ��������Ƥˤ�ѻ�����롣

�ܥåƥ������å� ��Venus��Mars�ס�̲�äƤ����ͤ˸�����ޥ륹��������ʵ�����֡ˤˤ��롣�ե�����Ϲ�ף��ͤ��뤬�������ˤ�٤���ե�����ο��ϣ���������餫�����Ǥ��뤬��������ü��ˡ�泭�ˤ�äƵ�������Ƥ��롣

�������ķ��Ȥ��Ƥ�ϣ���Ū�ֺ�����Johann Daniel Mylius ��Philosophia reformata��

���ؤ������

�� ����Ū���¤Ȥ��Ƥο���

�֤����١פ������ܤ������ʤΤ���ï�ˤ�ʬ����ʤ������ˡּ������פ��������Ƥ���ְ���ʽ����ȡפˤ��Ƥ⡢����Ū�ˤϥ����ޥ��ȥ�å��ο����������ˤ������̤����Ƥ����������Ȥ����Τ����Τ˰��β����ܤʤΤ���ֲʳ�Ū���¡פȤ��ơ��ڵ�ȶ��˼������ȤϤǤ��ʤ����������������ˡפ�ȿ�������¤Ǥ��ä�*�Ȥ��Ƥ⡢��ǰ�ʤ��餽��Ϥɤ��ޤǹԤäƤ�ֿ���Ū���¡פǤ����ʤ����֤��ĤƤ�������Ʃ�뤷���פȼ�ĥ�����Ϣ�Τ�����ֿ���ȡפǤ�ʤ���Сʤ��뤤��...�Ǥ�����...�����ˡ����Τ��Ȥθ��¤ξ����ϥ�Ǥ��äƤ⥨�ꥢ���ǤǤ��äƤ��ǽ���Ȥϻפ�ʤ��ä��Ǥ����������˽��褿���ȡʤ�����ɮ�Ԥ˽���뤳�ȡˤǤ������פ碌�֤�ʻ��¤��ʪ�Ȥ��ä���facts�פ�������Ѥ߾夲�Ǥ����ʤ��������Ƥ�����ĤΡֿ���: truth, veritas�פȤ��ƷҤ����碌��Τ�ƶ���Ǥ����ʤ����������ַ����֤��Ƥ���פȤ��������Ķ���Ū�ʼ������ϡ�������ħ������̾�����ָ��աפ��̤��ơ����������ȶ��֤�Ķ���ơָ���ơפ����������Ƥ�����ɽ���פ���ˤ����äơ����̡��������ܤʤΤ��Ȥ����Τ�ַ��Ƥ����פ��Ȥϡ����Ρֱ����줿��ΡפˤĤ��Ƹ��Τ��ص���ͭ�ѤʤΤǤ��롣����ʾ�Ǥ�ʲ��Ǥ�ʤ��������ơ����η����֤�ɽ�Ф��뤢���Ρֿ����סʶ���Ū�ֿ����ס˼��Τ����ֲ��ٷ����֤��줿�Τ�ʬ����ʤ������Ȥˤ��������֤��줿�Τ��פȤ�������Ū���¤�ؤ��֥����ɡ������פȤʤä���

* �ष�����褹�������Ȥ���¸�ߤ����¤ϡֻ�Ⱥ����פ��֤��������Τ�Τξ�ħ�Ǥ���Ȥ�������ϡ��뵷�����ԤˤȤäƿ�������ز��ɡ٤δ��ܤǤ��롣���������λ����Τ�ʹ������ʤ��ʼ��������˸���Ǥ��뤫�⤷��ʤ�¿�����ɼԤˤȤäƤϡ����Τ褦���ɤ��뤳�Ȥκ�������Ǥ������������Ƥ���ϼ����ʤ��Ȥ����������������¤μ��Ť������������ؤᡢ�����ζ줫�鳫�����٤����줿�����������줿��: Messiah�פȤ���¸�ߤ������嵻��ʸ�����Τ�Τ�ã�����褦�Ȥ��Ƥ�����Ū�ȡ���ˡŪ����ħ�פȤ˹��פ��Ƥ��뤳�ȡʥ�ۥ磻�ȡص����ȿ��ٻ��ȡˡ������Ʋʳؤ䵻�Ѥ��ֶ����פȤ��ƿ��Ҥ��оݤȤʤäƤ��Ƥ��뤫��ʸ���ؤο��Ĥȿ����Ʊ�ص����ȿ��١�ȯ�ŵ��Ȥ��ƤΥ����ʥ⤬���Ҥ��оݤȤʤäƤ��븽�������ˡ������Ƥ��Ρָ���ͤȤ��ƤΤ����ˤȤäƤμ�פ����椯�椯�Ϥ���줬��ǯ̴�����褿���Ȥ���������ʹ�˸����ζ줫��ֳ����פ��������⤿�餹̤��Ρ־徺�����ߤ�������פȤʤ뤳�Ȥ����ۤȤ����«����Ƥ��뤫�˸�����ʾ塢���Ρֵ�����פξ�ħŪ��ǽ��ñ�˥ǥ����ʲ��Ǥ�����ô��Ǥ���ۤ�ñ��ʵ����Ǥʤ����Ȥ�ʬ����Ǥ�����������������帢���Ƽԡʲ��ˤλ����Ȥ�������ʤ⤷�����Ƹ�å��ˤȤ����ѥ�����ϡ����ꥢ���Ǥ����Ҥ���Ω�Ĥ��ȡض���ԡ٤��Ԥ���ե졼�������ˤ�äƤ��Ŧ����Ƥ��ꡢ�������β�: The King of Kings�פȤ��Ƥμ祤���������ꥹ�Ȥλ����Ȥ�������ϡ��ޤ��ˤ��������ķ�Ū���㻦���פΥѥ�����Τޤް����Ѥ��Ǥ����ΤǤ��ꡢ�ޤä������ûˤ��㳰�ǤϤʤ��ΤǤ���ʥХ������åɡ�����������פ��Ф��ˡ���������˽�Ƥ���ֵ��ҡפϡ��ޤ��ˤ��������Ū�ѡ����ڥ��ƥ��֤���ǡֺǿ����ءפ�°���롢���������ˤ�������äȤ�ȶ�ʿ����ʤΤǤ��롣���������Ϥ��ο��ä���Ω���ǽ�ˤ���2000ǯ���Ρֻ˼¡פ�����Ȥ���ȯŸ������ǽ���⤢�ꡢ���Ū�ºߤȤ��ƤΡ֥ʥ���Υ������פ�����Ū�����ꤹ�����Ǥ�ʤ��ΤǤ��롣��������������Ǻ�줫��ֳ����פ��ߤ��������ޡ����å����륿����ʩ�������ˤ����Ƥ������Ū�ºߤ䤽�α�����ů�ؤȤϤޤä����̸Ĥˡ��������γ��ϤǤ��Ρְ��Ρפ�Ǽ��ȸ����륹�ȥ����ѡ�ʩ������ˤη����פ�Ĥ����ҤȤĤΡ�ʸ���פ�ɽ���륳���ɡʵ���ˤȤʤä����Ȥ⤳�����۵����٤��Ǥ��롣

���Ρ������פϡ�æ�������ʤ�������������ˤ����Ƥ⡢�����뤳�Ȥ虜��������Ȥ��������ĤäƤ��ꡢ�����ϸĿͤޤ��������ˤ��������Ū�ʷи��ˤĤ���Ǽ���Ǥ���֤ޤ��ʤ��פΤ褦�������ˤʤäƤ���ΤǤ��롣�㤨�С������٤��뤳�Ȥϻ��٤���*�סֻ����ܤ���ľ**�פʤɤ�����Ǥ��롣

���Υ����ɥʥ�С��Ȥϡ������ޤ����и����ޤǤ�ʤ����ֻ��פǤ��롣�֣��פȤ��������˶ˤ�ƹ⤤������������Ƥ��뤳�Ȥ�¿���ο͡����Τ�Ȥ����Ǥ��롣�����Ƥ��Ρ֣��פˤ����ֱʱ����פζ����ʴްդ����롣

�� �����ȡָ��������ס�

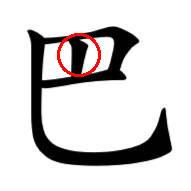

���dz�ä����ο����ϡ�0.3333333....�פȣ����ʱ��Ϣ�ʤ�ֽ۴ġ����Ǥ��롣���Ȥ����������ԲĻ����ȡֱʱ����פϤ����դ�λ���ˤ�ä�����蘆�줿�̤�ҤȤĤˤϤ��������Ȥ���������롣����ϤȤ⤫����G��I�����른���դ�����θ��Ȥ������������Ȥ��ơ˥������Ĥ����������졢��Ρ��붵Ū��������פ����̤����˶������줿�Ȥ����ֱʱ�Υ��˥������פˤ��Ƥ������������ܿ��ȣ��dz�ä������ˤ�ä�������۴Ŀ� (142857142857142857......)�����Ȥ�����ΤǤ��롣�����ⶽ̣�������Ȥ˸�Ԥ�3, 6, 9�Σ��Ĥο�����3���ܿ��ˤ�ޤޤʤ�������ˤ�äƥ�������Τ褦�˱���˿������꿶�ꡢ���Τ褦�ʥ��˥��������������Ȥ���ǽ�ˤʤ롣���줬�֣���ˡ§�ס֣���ˡ§�פȤ����Τ�줿�뵷�Ǥ��ꡢ���Υ��˥������ˤ�äƿ������������������줿�餷����������ˤ��Ƥ⡢������Ĥο����֣��ס֣��פϡ��Ȥ�櫓�����ᥭ�ꥹ�ȶ����붵Ū�����������ˤ����Ƥ�������פȤ��ƶ�ͭ����Ƥ���ΤǤ��롣

���른���դξҲ𤷤��֥��������֤�ˡ§�פȤ����Τ��Ƥ��뤳�Τ��Ȥϡ����ˡ֣��פǷ����֤��������������ʤ���֣����äƣ��Ȥ���פȤ����������θ����ʤΤǤ��롣����ˤĤ��ƤϤ��ޤ��ޤʱ�������������른�����ܿ͡������Ƥ��ο����Ԥʤɤβ���ˤ�äƤ�������Ƥ��뤬������Ū�ʲ�������ä���������륰�른���դΡ֥��������֤θ����פϡ��ºݤβ����ʥ������ȥ˥å���������Ȥ�����ɽŪ���β����ˡ����ʤ��Ⱦ���Υ���������Ĵޤ�����δ���Ƥ���������������֤μºݤȤ��ä�����פ��Ƥ���櫓�Ǥ�ʤ��������������Τ˼�����ɬ�פ�;�괶�����ʤ��ΤǤ��롣�ʤ���ˤĤ��Ƥϥ�������륽��ˤ�äƤ�Ʊ�ͤλ�Ŧ�����롣��

������Ĥο����֣��ס֣��פϡ����줫�鸫�ƹԤ������ˤȤäƤΡָ����������ס���ˤ���ˤ�äȤ�Ϫ���ʷ��Ǹ��������ΤǤ��롣

* disasters come in three // never two without a third // Why only two without three? �ʤɤʤ�

** Third time does it. // Third time does the trick. // Third time is lucky. // Third time is the charm. �ʤɤʤɡ�

�ָ������������ˤϰ��ٸ��ڤ����ΰ����Ƥ�����������Ϥ��Ρּ������פ�Ƥ��������ΤҤȤĤȤ��Ƥ����ե�����롣�ص�Ū���裴���ʽ��ˤޤǤ�ޤ�����������ˤȤä�����ˤʤ�Τϡ��裳���ޤǤǤ��롣�����ϡ�ϻ���֤�������¤�Ƽ����ܤ˵٤���פȤ���������ͣ����������ķ����������¤�ķ�����������赬�ϤȤ��ƺ��Ѥ��Ƥ������Ǥ��뤬�����μ��������Ȥ�����Τ�����ʸ��������ǡ������Ի��䤽��¾�ν����ˤ�ȿ�Ǥ���Ƥ����ΤǤ��롣���Υ���䶵�ˤ��θ�ή�����ꤽ���ʼ��������ˡ��֥��ꥹ�ȡפ������ˤ�äƻ�ˡ������ܤ�ᴤä��Ȥ������������ΰ��äˤĤ��Ƽ㴳�β��Ƥ�����

������������������������С����塡���ڡ����⡡������

�裱��������������������������������������������������

�裲��������������������������������������������������

�裳��������������������������������������������������

�裴��������������������������������������������������

�ʲ��Τ��Ȥϡ֥������פ����Ū�ºߤ�̵���Ū������Ȥ��Ƥ����äǤϤʤ��ơ���ħŪ��¸�ߤΰ�̣���������ʤ���ΤȤ��Ƥ⡢�����Ƥ���뤳�Ȥ˽�ʬ�ʲ��ͤ����뤿��Ǥ��롣

�� ��13���ζ������פΰ�̣���뤳��

��������������������˴�����Τ���13���ζ������Ǥ���פȤ������Ҥ�������ˤ���ľ�ܤ��о줷�ʤ������������������ֲ�ۤκפ�: Pesach, Passover�פǥ�����ã��˻�����ä��Ȥ������Ȥ��顢���줬��ۤλϤޤ����������������ä��ä����Ȥ�ʬ���äƤ��롣�����ơ���ۺפ�������Τ�Nisan��ʥ��������ߤ�3-4��ˤ���14���Υ��֡�����������ˤȤ������Ȥˤʤ�Τǡ����ߤΥ��쥴�ꥪ��Ȥϴط����ʤ���ΤΡ��ҤȤĤη�ʱ���ˤ�13���ܤˤ����뤳�Ȥ����Ҥβ������꤬�ʤ������������ߤ���줬����ǧ�����Ƥ��������Ρֶ������פˤĤ��Ƥϡ��ֻष�ƻ����ܤ�ᴡפä��Τ��������Ǥ��ꡢ���줬���ꥹ�ȶ����ԤˤȤäƤ����� (holy day)�ȤʤäƤ��븽�¤�ͤ���С���Ϥ������Ǥ��롣�����Ƥ���Ϻ�����������Ρ���������: Good Friday�פȤʤäƤ��롣

���ơ����ߤΤ����ˤȤä�ʬ����䤹������Ū�ʥ������������ꤹ�뤳�ȤϺ�����͡��������Τ���ˤ�ͭ�פǤ��롣�����Ƥ������13�����������Ȥʤ륫�����������ꤹ����ɤ����ȤǤ��롣�����Ƥ���������Τ��Ȥʤ��顢�������콵����������������Ȥʤ�ָ����������פȤ������Ȥˤʤ롣���θ����������ˤ��С�13���ζ��������������ʤ����餯����*�ˤ����ΰ�©����������: ���Хȡˤ������Ǥ��롣���Υ�����������äˤ��θ�Ρ֥��ꥹ�ȡפ�ư����ͤ���С��ब�����̤������Τ�15�����������Ȥ������Ȥˤʤ롣�����Ƥ��Ρ�15���ν��ס��軰���ˤ������������Ȥ������Ȥˤʤ롣

* �����;�ǻबˬ�줿�������������Ǥ���ˤ⤫����餺�ְŤ��ʤä��פȤ������Ҥ����뤿�ᡣ�����餯�������ż�����Ƥ��롣��������ˤ����Ū���¤Ȥ��ƤΥ����������ꤹ��ɬ�פΤʤ���ħŪ���ҤȤ��Ƽ�����äƤ����ʲ뤳�ȤΤǤ����뵷�����롣

�����Ƥ����������ϥ���������: Easter Sunday�Ȥʤ롣�ʾ�ε����ή��Ϻ�����������ȤϤʤ��ΰ��פ�ʤ��Τǡ�����Ū�ʵ��������ˤ�����ǯ�Ѥ�롣�������äƸ����ޤǤ�ʤ�����������ɬ�������13���פˤʤ����ǤϤʤ��������������Υ��������˱���ʷ�������礱�ˤ����ƤϤ��С��ɤΤ褦�ʡ��ķ�Ū�ʻ����פ�ȿ��Ū�ˤʤ����ΤʤΤ������뤳�Ȥ��ưפˤʤ롣

�����Ƥ⤷�����ꥹ�Ȥλब��¯�֤ˤ�����������ǡ������13���ζ������פǤ���Ȳ��ꤹ��ȡ����ߤΤ���줬���θ����������Ǽ����줿���Ū���֤Ρ֤ɤ������פˤ���Τ�����̤��뤳�Ȥ�����ǽ�ˤʤ롣�����ǤϾܽҤ��ʤ�����������������С������λ���Ū�ʾ�ħ���λؤ������Ȥ����ˤ��С��ۤܡ�20���ζ������פ˶ᤤ�ʤ��뤤�Ϥ��Ǥ�20���ζ������ʡˤΤǤ��롣�������������軰���ζ������˺����ݤ��äƤ��뤳�Ȥˤʤ롣�Ĥޤꤳ������ֿ����ΰ�©���פ϶ᤤ���Ĥޤ�����ˤȤäƤΡֵ�©�פ�����ϻ��֤�����Ǥ���������ˤȤ���������Ƴ����ǽ�Ȥʤ롣

����ˤν����פ��������Τ��ꤦ����ˤϡ������طʤˡ��ķ���ȿ���פΥѥ�����Ȥ�����Τ�ǧ��������Ȥʤ롣�ޤä���ȿ���Τʤ�ľ��Ū�ʻ��֤���¸�ߤ��ʤ��ȹͤ��������Ѥ���ˤ�̤���ͽ¬���ꤤ����Ω���ʤ��ΤǤ��롣�Ĥޤ�����Ū�ʽ���������Ū�ˤ��¸��Ȥ�����Τˤϡ�������������Ū���֤Ȥ������֤��ķ�Ū�ѥ�������Ф��붯��ǧ���ȼ��Ф�ȼ�äƤ���ȹͤ���٤��ʤΤǤ��롣

���Τ褦�˹ͤ����������λ���ˤ��褽���������ο����������Τ��о줷��������Ū�ȡ����ͽ�����ФƤ���Τϡ��������٤ޤǡ����ˤ��ʤä����ȡפȸ��äƤ��ɤ������ˤϤ��������ּ���Ū���֡פ��Ф��붯�����Ф����롣�����ơ����κ���Ͻ����ˤ�äƤ��줾��Ǥ������������ο������Ϥ��κ���������Ԥ����Ū�����뤳�Ȥ�����Ǥ��뤫��˳��ʤ�ʤ��ΤǤ��롣�����������ǹԤäƤ����Ϣ�ξ�ħ���ϡ������Ĥ����븰����Ǥ⡢������ǽ�ˤ���֤⤦�ҤȤĤ�ü��: another one of clues�פʤΤǤ��롣

�� ��ˤλ��ع�¤

�ޤ��������軰���ˤ�����Ȥ�����ˤ��Ѥ߾夲�����ع�¤��ħ�Ȥ����Τϥ����ޥ��ȥ�å���Ϥ�Ȥ���¿���ν���Ū�ʾ�ħ��������˸��Ф����Ȥ��Ǥ����ޤ����ޤ��ޤʸ������Ѥ���ˤ⸫�Ф����Ȥ��Ǥ��롣

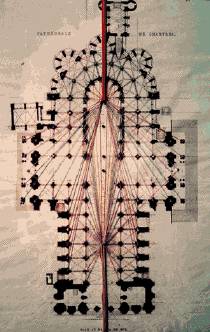

������ˡ���Υƥ�����μ̿�

��

��

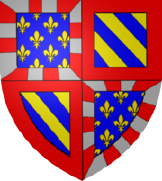

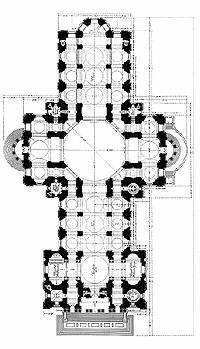

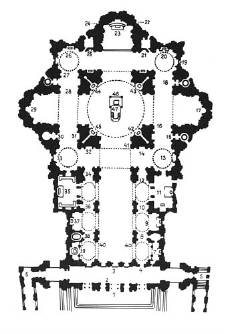

����������ˡ�����쥴�16���Υƥ����顡�����ƥ�����������ˡ���ԥ���12��

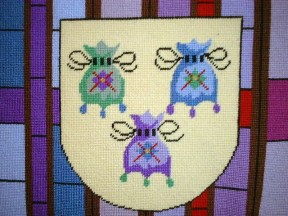

�塧��������ģ�ν����� (Court of Arm)���ƥ����餬���˼礿�����ǤȤʤäƤ��롣����ۤɤΡְ�̣�פ�������Ĵ��ʤΤǤ��롣

�����ֻ��Ŵ��פȤ��Ƥ��Τ���ֶ��Ĵ����ϡ���ƥ��ǡ֥ȥ�졼�̥�ס������ꥢ��ǡ֥ȥ�졼�˥�פȸƤФ졢���Ф��������줿���ع�¤�δ��Ǥ��롣�ӥ�������뤤�ϥڥ륷��˸�ή�����ꡢ�����������Ǥϡֶ������٤ξ�ħ�פȹͤ����Ƥ��롣

The Papal Tiara, also known as the Triple Tiara, in Latin as the 'Triregnum', or in Italian as the 'Triregno',[1] is the three-tiered jewelled papal crown of Byzantine and Persian origin that is the symbol of the papacy.

�Ĥޤꡢ��Tiara�פθ츻���Τˡ֣��פΰ�̣�礤�����롣�����ꥢ��Ρ�tertio�פϡֻ����ܤ�: third�פΰ�̣��

�ޤ������ܸ����ϸ����ι�긦���ˤ�TIARA (Takasaki Ion Accelerators for Advanced Radiation Application)�Ȥ������ߤ����֤��Ƥ��뤳�Ȥ���ɮ���٤��Ǥ��롣

��ꥤ����ȼ�������Υ����֥�����

��������ΤǤϡ����λ��ع�¤���ʤ����֣��ο����פ��ݤä���Τ���ϡ��ͤΰդ�����Ȥ������뿷���������Τη����ʪ��̾�������롣

�ե�����åѤΥ���Х��Civilization Phase III��

�� �������λ��ع�¤

�����Ƥ�äȤ⸵��Ū�ȸƤ֤���������ּ������פ�ȿ�Ǥ��������ʡʸ�ʸ��ˤ��������ʥ����åȡˤǤ��롣����϶��: The Fool�λ����֤��Ϥ�ֻ��֤�ι�פȡ����δ֤ˤ��������ܤ��٤���ʪ�ȤΡ����סְռ�����Ĺ�סַ��ߡס���þ�פʤɤλ���Ū�������������ΤǤ��롣����������Ǥ���ˤȤʤ�֥�㡼���륫�ʡפȸƤФ��22��Υ��åȤϡ��ޤ��ˤɤΥ����ɤˤ�°���ʤ�����Ū�ʡ֥��硼�����פȤ��Ƥ�The Fool�Ȥ����������21��Υ����ɤˤ�ä����롣�����Ƥ���21��Ȥϣ��λ��ܡ����ʤ�������λ��ַв��ɽ���ΤǤ��롣����ϲ��˼����褦�ˤޤ��ˡָ����������פΤ褦���¤�ľ�����Ȥ���ǽ�Ǥ��롣

�����ˤ⤽�줾��ν��ʼ��ˤˤ�������ϻ���ʶ������ˤˤ�����ս꤬���ֻ�סʤ⤷���ϡ������סˤȤζ�����Ϣ�����뤳�Ȥ���������Ƥ��롣����ϡ��֡פȡ��ġפλ���Ҥ����������ס��ֲСפȡֿ�פΤ֤Ĥ���礤�������ۡפȡַ�פι��Ρ��Ȥ����Ǵ�Ū�ʥ��٥�ȤǤ��뤫�顢���η�礳���ϡ�����ʼԤκ�������ĺ�ˡ������ƾ������ԡʤ����ˤ�̵���λ�ʤΤǤ��롣�ֲ����λब���ˤȤäƤαɸ��Ǥ���פȤ����������Ū�ʿ��Ĥ�Ʊ��������ġ�

�� �ֻ����ܤ���ľ�פȤ��ƤΤ���������

�ֳ����ؤ������������ȣ����֤����ȿ���ȴ�Ϣ�����뤳�ȤϤ��Ǥ˸��ںѤߤǤ��롣�����ˤ�Ķ���Ūʸ�����֣����֤����פȲ�ᤵ��Ƥ⤪�������ʤ�ħ�����롣������������С���Ƭ�˰��Ѥ����֥�ϥͤˤ��ʡ����פΰ���ϡ����ͤ���������������Υ������˴ؤ��뵭�ҤǤ��롣����ϳΤ��˥���������������Ҥ�����������Ѥ�ä��Ƥޤ������Τ��ٷ����֤����Ȥ��ɤ�롣�����⤷�����������ʤ�д����Ƶ��Ҥ����̣���ʤ��������褷�Ƹ塢��Ҥ��������˸��줿�פΤǤ˻��ٷ����֤��Ƥ���Ȳ�ᤷ�ʤ���С������ˤϲ���ο�����̣�Ф��������ʤ��������Ƥ���ϸ��첽����ʤ���Фʤ�ʤ��ä��Τ���̵��̣�ʵ��Ҥʤɣ��Ԥ�ʤ�����줿���Ρ֥�ϥ����פǤ��뤳�Ȥ�פ��Ф��ͤФʤ�ʤ���

���������ξ�ǡ���������ʤΤϡ����β���ǤϤʤ��������֤���Ƥ������Ū�ķ������롢�Ȥ��������ʤΤǤ��롣

��The End�����ͽ����ʸ���Ͻ�ë�Υ��ԥ��ˤƴѤ뤳�Ȥ�������

���ؤ������

��

��

��

��

�庸���ָ��������������������ͻԶⲰ ���������������

�屦��������������饤�ʽ��ν����֥ѥ��åȤȷ�פΥ���С����֥�å�

ľ�塧40�ե����Ȥ�����Ρ֥�ȥ��Cathedral of Seville

�� ���� + ����������פθ���Ū����

���ΤĤ����ա��⤷�����ۡ����Τˤ����ơ֥ե��˥���פ�̾�Τ��Τ���ִ�פο����������Ϥ��줬ͭ�Ѥʻ��Ѥ˶������Ȥ������γ��ϳ������ʤ���Фʤ�ʤ����դˤ��衢�ۤˤ��衢��������¦�ˤϡ���ȡפ����롣���ϳ������ơ���Ȥ����ˡֳ����פ���Ƥ��������δ���Ѥ���������ΤǤ��롣�����Ƹź������δ��ơ��ޤȤ����ʤ��뤤�ϴޤ���˿����ˤϤ�����ȤˤĤ��ƤΡʸ���ˤʤ餶��ˡָ��ڡפФ����Ȥ�����롣����Ƥ����Τ�����Τ������Ҥ���Ū�Ǥ��롣

�Ȥ����ǡ���˾ܤ��������뤳�Ȥˤʤ�֦��ķ��פΤ⤦�ҤȤĤ�¦�̤ˡ��� + ��������ĺ���פȤ�������Ū�ѥ������롣Ω�����äƹԤ����������������Ȥ�����Ū�ǡ�ʬ����䤹���ץ�����Ǥ��롣���Υ������������ζˤ�ƹ������ꥢ�Ǵѻ��Ǥ��롣�ä����Τˤ����Ƥ���ϳ�Ū���������¿�����Ф���롣�����Ƥ�����¿���Ͽ�ʪ�Ȥδ�Ϣ��ǻ���Ǥ���*��

* ��������ޤ졢����ǯ����ᤴ������ǯ��ǯ����Фơ��¤λ��������ꡢ�䤬�Ƽ��Ĥ����Ǥ֡ʼ��Ǥ���ˡפȤ��������ʸ���ʲ��Υѥ�����¾�Ǥ�ʤ������̤�ȯ���פ�����˳��Ϥ��줿ʸ�����������˻��夽�Τ�Τȴ�Ϣ���Ƥ��ꡢ�ޤ����ο���ˤ���ʪ�Σ�ǯ�Ȥ���Ĺ���饤�ե�������ȸƱ�����Ȥ������Ǥ⡢����ʾ��ɬ��������äƤ���ΤǤ��롣�ʿ�ʪŪʸ�������뿢ʪ�Υ饤�ե�������Ȥ�������ҹ�¤��

ŷ���ؤȿ���ľ���ˡʿ�ľ�ˡ˿�Ĺ���뿢ʪ�Υ�����ϡ��ź��������ˤ����ƽ��פʾ�ħŪ��å���������ã��������̤������褿�������Ƥ�����¿���Ͽ���ˤ����붵Ū�ʡ����������������Ȥ��ơ����뤤��¿��Ū�ʰ�̣���������ΤȤ��Ƽ���������Ƥ�����������: axis mundi, etc.)�������ơ���˼㴳���ڤ���褦�˶ˤ��ʬ����䤹������ʪŪ���ȡפˤ������Ƥ��롣�����ϡ�ʩ���ˤ������ϡ�β֡ס����ܤΡֵƤβ֡פ����߲֡ס����ΤΡ֥�����: thistle�ס����뤤�ϡּ��Ϥ���«�ͤ�줿��*�פȤ��ä��Хꥨ���������롣�ޤ�����������֤��������ȡ��ѡ���ĥ�ʥ�����ˡ��ѥ��åȡ��ե��˥å���������¾�Υ䥷����ʤɤμ��ڤη��Ǹ���롣�����Τɤ�⤬����Ϥ����η���Τꡢ��ά�����줿�ץ��ե���������������Ȥ����ǤϹ���ʽ����ˤ䤽��¾�ξ�ħŪ�����Ȥ��Ƥ⸽���ΤǤ��롣

���ڡʥ�����ˤ���Ϥ佣���Ȥʤä��㡧

��

��

�庸��������Υե������㡼���줿�����ʥ������

�屦����ͭ���ξ�ħ�ס���ŷ�ȡ����ŷ�Ȥξ�ħ�����Хϥ�ȸ��Υѡ���ĥ

������������饤�ʤν����ϡ֥ѥ��åȡפȸƤФ�Ƥ��륷����ΰ��Ǥ��롣�����ڤϽ��ԥ��㡼�륹�ȥ�Գ��λ���Ǹ��Ф����Ȥ�����롣�ä˳������ն�ˤϸ��ߤǤ⳹ϩ���Ȥ���¿���������Ƥ��ꡢ�ä����Ĵ��Į�¤ߤ��Ф����Τˤ�ʤäƤ��롣���줬�����Ȥʤä�����ϡ����줬�ֻ��¡פǤ��뤫�ݤ��ϤȤ⤫���Ȥ��ơ����Τʥ��ԥ����ɤ�ȼ�äƤ��ꡢ�ϸ��Ǥϸ��ߤǤ������դ��롣����Ͽ���Φ�ο�̱�Ϥ�13������������Ф�����Ω�����ĩ������ΰ��äȤʤäƤ��롣�ѹ���⤬���㡼�륹�ȥ�γ���ˤ�⤷���ݡ��줷�Τ��Ǻ�ä��֤Ϥ����դ��¿���ФäƤ����ѥ��åȤ��ڤ��ڤäƺ�ä���¤���ä�������Ϥ����Ϥ�¾���ںब˭�٤ˤʤ��ä��������������롣�������������δ��⤫���ˤ�⤬���ä��Ȥ�����������Τ���ѥ��åȤ��ڡפδ��Ƿ��ߤ��줿�ɸ��ɤ���ˤ�Ƥ�ķ���֤����פ��������Ƥ��롣�����ˡ����Υѥ��åȤ��ڤˡ��ɱ��ϡפȤδ�Ϣ�����Ф����ΤǤ��롣�����������ͳ������н����ȤʤäƸ塹������ޤǤ��Υ��ԥ����ɤ�������������ζ�������ä���ΤȤʤ롣

�����Τɤ�ˤⶦ�̤ʤΤϡ��ۤܿ�ľ�ˤޤä����ˤ��δ��Ф���ĺ����ʬ���դ�ޤʤɤ�����Ȭ��������Ū�˹�����Ȥ���������Ǥ��롣���Υ�����Ϥ��줬�줬���Ȥ��Ƥ��ޤ�˻��̤äƤ��뤿�ᡢ���οްƲ������ά�����줿�ץ��ե����뤫��Ϥ��줾��ο�ʪ�μ��¬���������ꤹ�뤳�Ȥ����ۤɤǤ��롣���줾�줬����Ϥ䤽��¾�ξ�ħŪʪ�ʤȤ��ƺ��Ѥ����˻�ä���ͭ�Υ��ԥ����ɤ���ˡ����ä���Ĥ���ˡ�������ϡʾ�ħ�ˤ�ǧ���Ǥ����������ʿ͡��ˤȤäƤϡ������ϡ����ꤵ����ɬ�פ��ʤ��ۤɤ˼����Ƕ���Ū�ʿ�ʪ��ɽ���Ƥ��ꡢ�ޤ����̤ʴ����������������ΤǤ���ˤ�ؤ�餺�������Ϥ���������ͭ�θ���Ū�ʥ��ԥ����ɡʾ��ˤ�äƤϸ����סˤ�Ķ���ơ�����ҤȤĤ����Ƥʤ������������ã���褦�Ȥ��Ƥ���Ȥ����פ��ʤ��ۤɤˡ�Ʊ���褦�ʷ���Ū��ħ*�������Ƥ���ΤǤ��롣

��

��

�庸�������åȥ��ɤ���Ϥʤɤ����ˤ��о줹�륢���ߡ��屦���ե�ᥤ��������Ź�ʤɤˤ褯����Ƥ���٥�ȤΥХå��롣�����ߤϡ��구�ȥ���ѥ��פ���Ϥʤɤ�ʻ�����о줹������Ǥ��롣�֦��ķ��פ˴ؤ���������ݤ˺ƤӼ��夲�롣

�����Ǥ�¿���ο��������ʤ������ּ��Ϥ��줿���ס����������ޡס��֥����ߤβ֡פʤɤ���Ϥϡ����������Ϥ���٤ơ����Ρ��졿�ȡפ���ʬ����ü��û��*����������ĺ����ʬ���������ϡ��ۤȤ�ɤ���餬�ʥ����ߤʤ饢���ߡ����ʤ����Ȥ����褦�ˡ˶���Ū�ʲ������������褦�Ȥ������ϡ�����ˤ褯���������η�����Ϣ�ۤ����뤳�Ȥ����ܤǤ��ä����Τ褦�Ǥ��롣����ϲ�������ʤ����Ȥ���ʬ�����뤫��ɳ��«�ͤ�����������ʤ��Ƥ���Ȥ����������Ȥ��ƶ��̤ʤΤǤ��롣����ϡ�����˸�ˤ���줬�֦��ķ��פȸƤ֤��Ȥˤʤ��Ⱦ�ʤ�������ΥХꥢ��Ȥ�Ƥ������˺ƤӼ��夲����Ǥ�������

* �����ߤ˴ؤ��Ƥϡ���ʪ���ΤȤ��Ƥϥ��������߲֡�ϡ�˶��̤ο�Ĺ����ֻ���פ�ĺ��ˤ�����ָ����פΥѥ�����Ǥ��뤬����Ϥοްƾ�Ϥ�äѤ餽�β֤����ʤȳܡˤ����夲���롣���Τ褦�ʤ��Ȥˤʤä����Ȥˤϡ��ּ��Τη����Ȥ����̤���ħ��̵��Ǥ��ʤ�����Ǥ��롣

�� ��߲֡��ؼ�ڡ�

���������衧�����ΤĤФ�

��̾���ؼ�ڡפȤ�ƤФ��ŷ��β֡פȤ��Ƥ�Ƥ��ޤ����߲֤��Ф��Ƥ⡢���β�Ŧ�ߤ��Ф��Ƥϡ��֤���ʤ�μ�äƤ�����Ȥ��л��ˤʤ�פȷٲ����봷���������餷�����������θ������ˤ��������β֤λؤ��������Ƥ��Ф���ۤȤ��̵�ռ�������Ȥ�����٤�ƶ���������ꡢ���⤢��ʤ��Ǽ���Ǥ����ΤǤ��롣��ľ�˿���ľ�����Ӥ�ԡ���������������Ū�˻���Ȭ���ˤ��β��ۤȳܤ��롣�ޤ��ˡֻ���ȸ����פξ�ħ���ķ���ô����ʪ�Ǥ��롣

���������衧�����ᡢ��߲֣�

�� ���ȥ�å����θ�����θ���Ū����

���� + ��������ĺ���פȤ��ä���ħ��������Ǹ��ڤ����ʤ��Τ������ȥ�å�����˱����Ƥ��Ф����о줹�����θ�����Ǥ��롣������ˡ���������ξ��������ۤ��դ�˷Ǥ������餹��Ѥϼ̿�������Ǥ⤷�Ф���ª�����Ƥ��롣

��

�� ��

��

���θ�����Ȥ�������餹�������ˡ��

http://aquinas-multimedia.com/adoration/

http://www.agdei.com/Commentary.html

�����θ�����פ����ܤ�������Ƥ����Τϡ���monstrance: ��ȥ�פȸƤФ���ΤǤ��롣��̾�Ȥ��Ƥϡ�sunburst, sunbeam: ���������������ء����۸����פʤɡ����Ƥ��̤�����ۿ��ġפ�פ碌��褦�ʹ����Ȱվ��ˤʤäƤϤ���ʼºݤ˥��ȥ�å����������Τ�Ť��۶� (paganism) �����ۿ��Ĥȷ�ӤĤ��Ƥ����������������ؼԤ�¸�ߤ���ˡ�������monstrance�פ��Ƥ�̾�Ȥ��Ƥ��������İ���Ū���Ȥ������Ȥˤ����Ͻ�ʬ�����ܤ��٤��Ǥ��롣

����Ϥ��Ρ�monstrance�פȤ���ñ��θ츻�Ǥ��롣���ߡ���demonstrate�פ��remonstrate�פʤ�"monstrate"��촴�˻���ñ�줬�����Ĥ�����ˤϤ��뤬�������ϡָ����롢�������롢�����롢Ϫ�ˤ���פʤɤΰ�̣�Ȥδ�Ϣ����ġ����������⿼����Ϣ�Τ���ñ��ϡ�monster�פǤ��롣���θŤ���ˡ��1300ǯ���ˤȤ��Ƥϡִ����ưʪ�סֽ����۾�ˤ�����ŷŪ�˸��ɤ���ä�ưʪ�פȤ�����̣�Ȼ���ñ��Ǥ��ꡢ���θ塢���������䥰��ե���Ȥ��ä��������ʿ��á˾�νáפΰ�̣��ž���롣1500ǯ���ˤϤܸۤ��ߤ���줬�Τ�Ȥ����ΰ�̣������ʹ�Ū�ʻĵ�����ٰ�������Ĥ�Ρ������������ʪ�פȤʤ롣

���θ����椬�ֽáʤ���Ρˡפȴ�Ϣ�դ�������ͳ�ϡ��ֽ���: zodiac�פȤδ�Ϣ�����餫����Ťΰ�̣�����θ����Ƚ��Ӥε�ǽ��ξ���ˤ����ʪ�ʤ�¸�ߤ�����¤Τ���Ǥ��롣�������δ�Ϣ���ϡ�monstrance�פξ�ħ�տޤΥ��ꥸ��ˤĤ��ƺ����⤿�餹���ǤȤ���Ư���Ƥ���Ȥ�����롣���ӤˤĤ��ƤϳΤ��ˡֶ��۾������ʪ��12���ߴľ�����֤�����Τ��Ȥ�������������Ω�ġ��Ĥޤꤳ������ΤΥۥ��������פ��Τ�ΤǤ��롣�����ơ����αߴľ��Υۥ��������פ���������Τ�ΤȤ��ƥǥ������줿�Ȥ�������ϸ��ߤ����θ�����Τ褦�ʸ�������Ȥ�Τ��Ǥ��롣���ˡ�����������ȯ�������θ�����Ȥ��Ƥε�ǽ�˲ä��ơֽ��Ӥε�ǽ�פ�������줿���㤬����Τ�Τ��Ǥ��롣

�����ΤȽ��Ӥ��ͤ������㡧TBA��

�Ȥ����ǡ����������ꥢ�β�ȡ����������ˡ��ǥ����ѥ����Ρ�ŷ����¤�ȳڱ������פΥƥ�ڥ��(1400ǯ��ˤϡ��֥ץȥ�ޥ������α���פΥ�ǥ뤬���Τޤ������������˼�������줿�����λ���ˤ��������ֱ���Ū���ʤǤ��ꡢ�������Τ�Ⱦʬ�ʾ�줬���롣�����Ƥ��γ�����ʬ��������ֽ��ӡפ�ޤ�Ǥ������Ȥ����餫�Ǥ��롣���ߤǤ⤽�κ��פ�ǧ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����������ν��Ӥ����ۡʤ��뤤�ϡֵ�����ΡסˤȤδ�Ϣ�����ϡ��������ʱ�����ϿޡˤȤδ�Ϣ�ǽФƤ����ΤǤ��롣�����ŷ�Τα��Ԥ�ޤ���ɽ���Τ�������ƻ�������Ǥ��롣

�ʿ��ǡ����������ˡ��ǥ����ѥ����Ρ�ŷ����¤�ȳڱ������ס�

�������äơ���monstrance�פθ츻�����θ�Ρֽ��ӡפȤδ�Ϣ��������ꡢ���⤽������Ū�ˡ֥����������ʪ�פΰ�̣���Ƥ路����Τǡ���ˤ��줬̵�ռ������줿�ȹͤ���Τ������ʤΤǤ��롣�Ĥޤꡢ���ȥ�å����������餬������Ρ����ҡפ����ΤʤΤ��Ȥ������Ȥؤζ�̣���������������ˤϤ��롣

�� ���������θ���Ū����

���ơ����˸�Ƥ����Τ����ܤ����Ҥ��оݤȤʤ밦�������ˤĤ��ƴѤƤ������Ȥˤ��롣

http://www.city.obama.fukui.jp/section/sec_sekaiisan/Japanese/data/084.htm

���������Ϥ��줬�Dz�Ǥ��뤫���Ǥ��뤫�ζ��̤ȴط��ʤ���������¿����ʿ�̺��ʤȤ����������ݡ�����餬�������ΤλѤǤϤʤ������븲����Ȥ���˺ܤ������Ȥ�����¸��Ω�κ��ʤ����������褦�ʴ���Ū����Ū��ɽ���Ȥ��ƽФƤ��륱������¿�����Ĥޤꡢ���Τ褦�ʡָ�����פ��ޤ����äơ����Ρָ�����ס��⤷�����������Τ�ΤΤޤ�Ω��Ū�˺Ƹ�����ʾ�ˡ��������Ū��ʿ�̤��ϼ̤��Ƥ����Τ��ֺ��ʡפȤʤäƤ���褦�˸����롣����С����θ����漫�ΤǤϤʤ��ơ������������θ������Ѥ��ͤ������ʿ��Ū�����������褦���㤬¿���Ȥ����褦�ʤ��Ȥȹͤ���Ф����������Ƥ����������Τ��ְ��������οޡפȤ��Ƥ����ˤ��Τ����礬¿������Ȥ����櫓�Ǥ��롣

��

��

����Ĺ��������º�������������������塢��ʩ�ա����Ͼ���

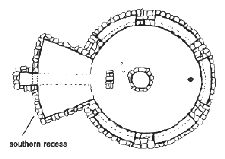

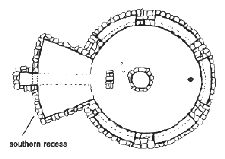

�������ɹ�Ω��ʪ�ְۡ������������׳��һ���ʷ�Ĺ8ǯ��1256��

̵����Ω��ɽ���Ȥ�����Ħ�ʤɤΰ��������Ȥ����Τϳ��Ϥ�¸�ߤ��Ƥ��롣�������������Ȥʤ�������������ʿ��Ū�����������Ȥ��˸��ˤ���줬����褦�ʤ����������������Τ��Ȥ�����ͳ�����餫�ˤʤäƤ��롣�Ĥޤꡢ��¾�˾�äƤ��밦���������Τ����Ǥʤ������줬�ܤäƤ�����¡��������������ν��פ����ǤȤ������̤���뤳�Ȥ������Τΰ�̣����ã���������̵��Ǥ��ʤ��ۤ��礭�ʰ�̣����äƤ��뤫��Ǥ��롣�⤷���������������Τ��������̤��оݤǤ���Τʤ�С������������פ��������Dz�䳨��Τ褦��ʿ�̺��ʤ���äȤ��äƤ���Ȧ�ʤΤǤ��롣����Ǥ⤽���㤬���ʤ��Ȥ������Ȥϡ���¼��Τ��������Τ�Ʊ���ۤɤν���������äƤ��롢�Ĥޤ���¤�ޤ���������������������ʤ��ä��Ȥ������ȤʤΤǤ��롣

�ޤ������������κ����������¤ξ夫��ֿ�ľ�˿���ľ�����Ӥ���פξ�Ǥ��ꡢ�����Ȥ����������֡�Ū�ʻ���ϡ�ں¡ˤξ�ʤΤǤ��롣���η���Ū����ħ����䤷�̤�ˡ����������Ϥ��켫�Τ������Ƥ�ĺ���˺ܤäƤ��������פε�ǽ��̤����Ƥ���Ȥ���������ΤǤ��롣

�ʾ��ǡ��������������פ���ޤǤ�ʤ��������Ĥ����ǤǴѤ�ĺ���ְ����������פ�������餫�ʤ褦�ˡ��������פȡ���¡פ��Բ�ʬ�Ǥ��ꡢ��¤Υǥ��ơ��뼫�Τˤ����ܤ�椯�����η��־����ħ���������äƤ��뤳�Ȥ˵��դ��Ǥ�������

�����Ӥ˳褱��줿ϡ�ں¾���֤��������ؤˤ��Ʒ�������פ�������̤����������������������¾�˰��֤���ͥ���դˤ�������ۡפ���ʮ�ͤ��졢����ĺ�����ĥ���Ƥ��뤫���ͤ˸����롣�����������ۡפȡ������פΥѥ�����ϡ����饸����ԻĤʥ��פȤ��Υ��פ���ФƤ������ͥ��ˡ��פȤδط�������Ϣ�ۤ������ΤǤ��롣�۵��֤�������ޤǡ����ˡ��Ͼ����ʥ�������Ĥ�������Ƥ��ơ��������Ȥ�����Ȥ��Υ��פزä������ȿ��Ū�ʻɷ�פ˸Ʊ����ƥ��פ�����������ֿ�ФƤ���פ櫓�Ǥ��롣�����������饸��Υ��פ˸������ħŪ�����Ρ��ۡס����ӡˤ�ô�äƤ���Ȥ���С����������ϡֶ۵��֡פ˼�ͤθƤӳݤ��������뤫�����dz���ʮ�Ф��ƽ����롢�Ȥ������ε�ǽ��ô�äƤ������ʤ��Ȥ������Ǥ���ΤǤ��롣�ޤ�����������Ȥ�����������⡢��Ū�ǰ���Ū��¸�������⡢�����μ��ʤ륢�������ʹ١ˤ�ż���������ʥߥå���ưŪ�ˤDz���Ū��¸��������äƤ��뤳�Ȥ����������Ǥ�������

http://ja.wikipedia.org/wiki/��������

http://www.linkclub.or.jp/~argrath/goa.html

�����������֥顼���顼����פȸƤФ�륤��ɤο��Ǥ��ꡢ���ܸ�ˡְ����פ�������Ƥ���褦�ˡְ��ߡפȴ�Ϣ�դ����Ƥ��뤳�ȤϹ����Τ��Ƥ��롣�����������ä���Ǻ���Ǥġʰ�����Ǻ¨����ˤȤ�����̱�ֿ��Ĥ��Ѷ�Ū�˻ٻ����롣�����ˤϡ������פ���ꤹ�뤢������Ū�פʰż���˭�����ݻ�����̩���Ȥδ�Ϣ������ΤǤ��롣

���ȥ�å������θ������Monstrance�ˤ�̩���ΰ����������⡢����Ū�ˤϡ���¡ס����ͥ����Ū���ۡˡס�����������פȤ������Ƕˤ�ƻ�����ΤǤ��롣�����ơ��������Ԥʤ�����ΰż��ⶦ�̤Ȥ������Ȥ�����롣�����⤳����������пʹ֤�����Ū�ռ���Ķ������������Ǥ���ֽ����פ�ž������Ǻ��־Ƥ��Ԥ����ơ���Ū�ʶ�Ǻ�����������Ȥ������Ǥ⤽�ε�ǽ�϶��̤��Ƥ���Ȥ������Ȥ������ΤǤ��롣

�����Ƥ����Ϥ�����������ɸ�ˤȤδ�Ϣ������졢���ߤǤ�����Ū�ʾ�ħ������������������ȡָ����פ���Ƥ��롣����� + ��+ ����������פȤ��������ϡ��ӡ�= ���μ�줿�ۡˤȤ�����������Ū�˿�Ĺ���뿢ʪ���֤��������⤢�ꡢ���ο��������˲ˤ��ʤ�������ϥڥ륷���ȥ륳�Υ����ڥåȡ�������ʤɤ����륤����ߥå��Ϥ���¾�Ρֺ����оΡפ�����Ū���ʤ���ˤ⸫�Ф���ѥ�����Ǥ��롣�����Ƥ����ϻ���������ˤλ��Ź�¤��ȯ�ꤷ�ƿ�Ĺ�����徺����ˤĤ졢�����뿢ʪŪ����Ĺ�ʲ��Υѥ������ľ��Ū��ɽ�ݤ������ʤǡ��췲�ο������롼�פ������Ƥ��롣

��

��

�Ǹ�˸���Τϸ��¤������ˤ�����徺�ȡ������פ���Ǥ��롣���夽���Ϥ�긽�¤�Ÿ�����줿�ۤȤ�����ȤˤĤ��Ƥθ��ڤ���Ť��֤��Ƥ������Ȥˤʤ뤬�����ΤҤȤĤξ�ħŪ���㡢�����Ƥ��ΰ�̣�ˤĤ��ƾ�ħ���Ԥ������̵�ռ�Ū��ǧ�����Ƥ���Ȥ�������Ǥ��롣

��

��

�Ǥ��夲���������ȯ���Τ����ä����ڡ�������ȥ�֥����㡼�פξ��Ȱ������餹�륵����������饤�ʽ��Υ����졼�����Ρ��ġʺ��ˡ�Ʊ���пȤα������ԻΤ����Ȱ��Ǥ��ä����ᡢ̾������̱�Ȥʤä������ν�������ħ����ǡ�������Ȱ������ϡ��־徺���������������ζ̡פȤʤä��Τ��ä���

���ؤ������

��

�� ��

��

�� ���Ρ�����Υե��˥���

���Ρ�����κ����оο����ε����θŤ��ˤĤ��ƤϤ��Ǥ˽Ҥ٤��������餯�����ˤȤäƤ���˻���Ȥ�Ƥ֤٤����֤ΡֻϤޤ�פˤޤ��̤��ΤǤϤʤ����Ȥ����פ��Ƥ�������ΤҤȤĤǤ��롣�����Ǥϡ������餯�����Ρֵ�Ͽ���줿����פˤ����ơֺǸšפȻפ����оο����Τ����Ĥ�����ˡ����Ρ��濴Ū�����ǤǤ���ե��˥��뤽�Τ�Τξܺ٤����롣

���������ʤ���˸��Ф���������ʡ֥ե��˥���פ��������оΡ����̤��������Ǥ�ۤ��㳰�ʤ�ȼ�����ȡ��ޤ��ֶ���Ū���ǡפȤ��ƤΥե��˥���ˡ��ɤΤ褦���붵Ū�ʰ�̣����ä�ʪ�ʤ����夲��졢�������ʡפȤ��Ƶ�������Ƥ���Τ��Ȥ����ΤƹԤ���

��ϡ���¿�����뤳�ȡפǤϤʤ����Ȥ����Ƥˤʤ���������������ʡ������켫�Τ��̾����λ��äƤ�����ã�ϰʾ�Ρ��ۤȤ�����Ū�ȸ��äƤ��ɤ��褦�ʿ����Ϥ�ȯ�����뤫��Ǥ��롣�������äơ������ޤ��ɤ߿ʤ�Ǥ������������������ˡ�Ȥ��ơ���ǽ�ʸ¤ꤳ�������ֿ��Ǥ��Τ�Τ˸�餻��פȤ����Τ��¤ϸ����ʤΤǤ��롣

�ʥХ�������ʸ�������κ������ӡ˥ڥȥ�Ρ�ʯ��װ���

�ڥȥ�ϡִ仳�פΰա��ڥƥ��ʥԡ������ˤȸ츻��Ʊ�����ڥȥ���ԻԤ�¸�ߤ����Τϵ�����300ǯ��������⥭�ꥹ�ȶ���������˷�Ω���줿�ȹͤ����Ƥ��롣���ĺ���˿�����줿����ʡ��ۡפϡ������Ȥ������β��������Ĥ���ˤ�äƻ٤����Ƥ��ꡢ�ޤ��˥ȥ��ե����θ����Ȥʤ��Τ��Ȥ������Ȥ�ʬ���롣����ͥ���դ˺�����������Τ��֥��쥹�ȡפǤ��롣

���ɡ��ǥ���ʽ�ƻ����

���롦�����͡Υ��롦�ϥ��͡ϡ���ʪ�¡�

����ʥե��˥���Ǥ�����ۡפˤ���ʪ�����äƤ���ȹͤ����٥ɥ�����ˤ�äƽƤǼͷ⤵�줿���Ȥ�����ȸ����ʸ��ߤ��˲����줿�ޤޡˡ�ư���ϤȤ⤫���Ȥ��ơ���������Τ����ä��Τϼ¤˾�ħŪ�ʹ٤Ǥ��롣

�ӤȸƤӽ��魯���Ϥष�����ۡפ��ɤ������Ŭ�ڤʤΤǤϤʤ����Ȼפ��뤳�Ρ��աפθ���Ū�ʤΤ���������ʤ��뤤�Ϥ�������ˤΥե��˥���ȥ��쥹�Ȥ��Ȥ߹�碌�Ǥ��롣����ˤĤ��Ƥϡ���Ƭ�������Ͻ����оΤʹ��ޤȡ��濴�˿����դ����Ƥ��������۾��Υե��˥������ã���褦�Ȥ�����ĤΡ��ӡפȤ�����٤��ֲ����פ���ħ�Ǥ��롣���β����ʥ��쥹�ȡˤϡ��̾�β�����Ʊ�͡��濴�˶�Ť��ˤĤ�ƹ⤯�ʤ�ˤ�ؤ�餺�������ľ���ΤȤ��������䤵��Ƥ���Ȥ�����ˡ����ʷ�����Ȥ롣���줬�ֲ����פȸƤФ��ˤ�ؤ�餺�������ε�ǽ��̤����Ƥ��ʤ����Ȥ����餫�ǡ��Ȥ������Ȥ�����ΰ�̣���Ƥ������뤿��Ρ�����Ū��ǽ���������ʤ���ΤǤ��뤳�Ȥ⡢�ۤȤ���������Ԥ��ʤ�������ϥե��˥��������������פˤ�����̣�����뤫��Ǥ��롣

��Ϣ

�������������

��Υ��饹��

�� ��ͥ����Ū�����פȤ��Ƥκ���Ū�����ʡ�modern arts��

���Ǥ˥ȥ��ե�����ͥ���աˤ���˾�����ͥ���դ��ޤޤ��褦�ˡ��ե��˥��뼫�Τˤ�ޤ��������ʥե��˥��뤬�ޤޤ��Ȥ����ͤʰ��Ρ�����ҹ�¤�פ����뤳�ȤˤĤ��Ƥϴ�ñ�˸��ڤ�����������ˤĤ��Ƥ⤤���Ĥ��μ���Ƥ�������

ͥ���ռ��Τϥ�������Ȥ�������Ū���ۡʤ��뤤�ϳ�����ä��ӡˤ�����Ū�ʤ������������Ƥ��롣ͥ���դȥ�������ϡ��ۤ�Ʊ����ΤǤ���ȸ��äƤ��ɤ��ۤɻ�����¤����äƤ��롣�����˶��̤ʤ��ȤϤ��켫�Τ��֥ե��˥���פȤ����礭���������Ǥΰ�����ʤ��Ƥ��ʤ��顢���켫�Ȥ������ˤ����Ƭ�ȥե��˥���פȲ��Ǥ����������Ǥ�ޤॱ������¿���Ȥ������Ǥ��롣�Ĥޤꡢ�ۡʥ�������ˤκ������ۤ�����ü�ʥϥ�ɥ�ˤϴ������о�����Ĵ�������ǤȤ������Τ���°���Ƥ��ꡢ�ޤ��������̤Ǥ�;���Ѥ������ʤ��褦�ʤ���¿�ʰվ�����ĥϥ�ɥ�ˤϡ�¿���ξ�硢ǻ���ʡ���Ƭ���������������Ѥ��롣�����������ĺ���˰��֤����ۤγ��ΤĤޤߡʥΥ֡ˤϡ����Ф��в�ʪ�Τ��������Ϥ����ե��˥��뤬�դ��Ƥ���ΤǤ��롣�Ĥޤꡢ�ե��˥���Ȥ��ƤΥ������뤬�����ʥե��˥����ޤ�Ǥ���ΤǤ��롣

��

��

�����ե�μ��﹩˼��19������������Ȥ�����������(Sevre)

����19�����ե�Υڥ��Υ������롣Onyx�θƤФ�����դ�����¤˾褻��줿��Ρ�������⤽�켫�Τ��ե��˥�����Ǥ��ꡢ������˾����ʡ֥ե��˥���פȤ�����������Ȥ��뿢ʪ��̢�ʤĤ�ˤΤ褦�ʡ���Ƭ�����Υϥ�ɥ�ʤ⤷���������ˤ�ȼ���Ƥ��롣

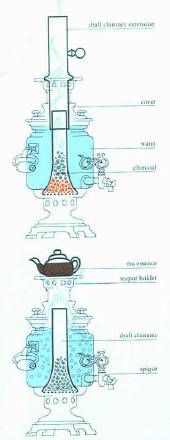

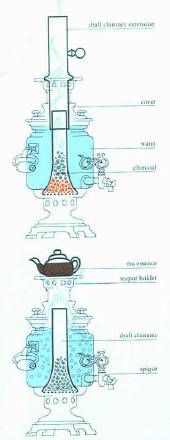

�������뤿��˻Ȥ������������ο���˸���������Ū�ʥ����� (samovar)�ʤɤ⡢����������������Ū�ʸ�����ޤ��ۤ䳸����ä��ӤΥХꥨ�������ΤҤȤĤǤ���������˸���18-19����������줿��������Ȱ�äơ�������ϼ±פ˶�����ƻ��Ǥ��뤬������Ū�ˤ���¤ˤ����벼���Ͼ���������ľ�¤����륻�åȤ�����줿�������ȤΤ褦�˹ʤ��Ƥ��ꡢ�Ƥ�ʪ�ˤ�������ʬ�������Ĥ��Ǥ��롣�����Ƥ������ξ���������Ū�ʺ����оΤΥϥ�ɥ뤬�դ������Υϥ�ɥ�Υǥ�������Ƭ��ռ����Ƥ��롣�����������Τ˹����������ۡ��ӡˤ���ϡ��ޤ��ˤ�������ͥ���դΤ��������ķ��ȸ����٤���������Ȥɤ�Ƥ���ΤǤ��롣

��

��

�������ˤ��������ε����פ˷礫���ʤ������ƥࡢ�����롣������⡢�����μ�ü�ʥϥ�ɥ�ˤϡ���Ƭ������̾�Ĥ����뤬������������ϼ������������뤿�ᡢ���٤˥����ʥ��ˤϤʤäƤ��ʤ���

�庸��ŵ��Ū�ʥ����������Υ����롣�����о�������ħ�������������Ф��뤿��μظ����Ĥ��Ƥ���Τ�ʬ����ʤ�����ظ��μ�ü�ϥȥ�˥ƥ��魯�ָ��פΤ褦�ʻ��ؼ��ǥ�����ȤʤäƤ���ˡ����줬�ʤ���С�ͥ���աפ��Τ�ΤǤ��롣

�屦�������뿩���̤������ʤȤ��ƤΥ����롣���ĺ������ʬ�ϡ��ݥåȤ��ݲ����뤿��λ����Ĥ��Ƥ��ꡢ�ݥåȤ���ꤹ��ȹ⤯�ݥåȤ��न����ˤʤ롣�ݥåȤ��ܤ����뤳�Ȥ�������κ������ħ�ȸ��äƤ褤������Ū�ǤϤ��뤬�����ΰ��ͤʻ�����ˡ�ϡ���ħ����Ū�ˤϡ��礭�ʥե��˥���סʥ�����ˤξ�ˡ־����ʥե��˥���סʥݥåȡˤ��ܤ�������Ȥʤ롣

��

�� ��

��

�庸��Ƽ���Υ����롣������ü�Ρ���Ƭ������̾�Ĥ������롣

������ۤȤ�ɥ������벽��������Ū�ʥ����롣����ǤϤ����餯�֤����ʨ�����פ��ȤϽ���ޤ���

�����ŵ����ˤʤ����Ρ�ú�Ф����Ѥ��Ƥ������Υ�����θ����������˲Ф����졢ͯ����������ϼظ����ͳ���ƥݥåȤء���������ä��ݥåȤ������ĺ���ء������ƽФƤ����Ϥ�����ݲ��ˡ��Ȥ������ˤ�Ƽ���Ū�Ǥ��ʤ���ɤ�����ƻ����Ū�Ǥ��ϣ��ѡ�Ū�Ǥ⤢�롢�뵷�����������δ֡פ�ƻ��

����

Samovars: Truly Cultural Symbols of the Rus

The Russians are Here! What's Samovar

���ؤ������

�� ���ܤΡ֥ե��˥����

�����Ƥ�ƻ�����ۤ������Ѥ�ȿ�ǤǤ��뤳�Ȥϴ��˽Ҥ٤����ޤ����줬�Dz�������Ǿ����˳ݤ��ơ��ϡ��塦�С��������פ�ɽ�����Ƥ���餷�����Ȥ�����Τ�줿���ȤǤ��롣�Dz��������ϡפ�ɽ�����Ȥ��������פ��ޤ����������ƤȸƤФ���ؤι⤤�����ƤΡִ��á���ʬ�ˤϡ��ֲ֡פȸƤФ�����������Ф�����礬���롣�Τ��˲����飲���ܤΡֿ�פ�����Ū�ˤ����Ƥ��˷礤����ΤǤ���ʤȸ�����ꡢ�ɤ����餬�����ܤʤΤ��������ƤǤ���ˤˤ��衢���ΡִȡפȸƤФ����ξ�ˤ���ֲСפ���ʬ�����Ƥε�ǽ��ʬ�����ʤ���ºݤ˥��������ʤɡֲСפ������ս�Ǥ���*���Ȥ��Ǥ�ޤǤ�ʤ������줬�ֲ��ޡפǤ��롣�����Ƥ��ξ�β����Ρָ���פ���������ʬ�������פȤʤ롣����ϡֱ����פ�ɽ���Ƥ������ʤ��ȤϤ�����ħ�Τ���վ�����������Ǥ��롣����ϡֱ��η����ڤ�ȴ�������Ϥ����ˤ�Τǡ����ۤ���Ҥʤɤ�ȼ�ä�������Ķ����Ū�ʱ��ס��缭�� �����Ǥ��ˤ���������뤤��������ݤʤɤǻȤ����������֤Ǥ��롣���줬�����פˤ�äƱ����������Ƥ��뤵�ޤǤ��롣���Ρֲ����פ���ʬ�������ƤǤϡֳޡפȸƤӡ�������ʬ����ϼ�פȸƤ֡�����ϡ��������ͤʤɱ����ΰվ��ѥ�������̤�����ʬ�����뤳�Ȥϸ�ƨ�����Ȥ��Ǥ��ʤ��������Ƥ��ξ�ˡֶ��פ����������ʡ�������פ������֤���롣��������ϡ����֡������ФʡפȸƤФ��ֻ��פ˺ܤ����Ƥ��뤳�Ȥ����롣

����

* ���ƤβФ�Ƥ٤���ޤ����̤��鸫��ȡֻ��Ĥη�פ��������Ƥ����Τ����ˤ�äƤϸ��Ф���롣�Ĥޤ�Ф��������Ȥ����ˤϡֻ��ĤβФζ̡סʻ������ˤ��⤫�Ӿ夬��Ȥ�������ˤʤäƤ���ΤǤ��롣���ޤ����̤��̾�Ф�Ƥ٤뤿��Υ��������ˤʤäƤ��롣���������̤��ֻ��ķ깽¤�פˤʤäƤ��ʤ���ΤǤ⡢���ΡֲСפκ����ˡ����פȡַ�פ�ɽ�������η꤬���줾�쳫�����Ƥ���ΤϤ�����Ū�Ǥ��롣�ҤȤĤϤۤܿ��߷��ǡ��⤦�ҤȤĤϻ�����η�Ǥ��롣�Ĥޤ������˾��ַ�פȡ����ס����ʤ���ֱ��ۡפ���ħ����Ƥ���ΤǤ��롣���������η꤫��������¾���η�뤳�Ȥ�����롣����ϡֿ�: eclipse�פ��������ۡ������Ƥ��ο��ˤĤ��ơ������Ρ�Ķ�˼�Ū���פˤĤ��Ƥϡ��Τ��˻��֤�ݤ��ƹͻ��뤳�Ȥ⤢��Ǥ�������

�����ƤκǾ����ˤ�������ʶ��ˡ������Ƥ��Τ������β�����פ碌�������ʤʤ���ϻ�ѷ��ˤγޤη����ϡ����Ҥη�Ωʪ�β����δ��ܹ�¤��Ʊ���Τ�ΤǤ��롣����ϲ�������ü��������ޤΡָ���פ�ķ�;夬�ä���������Ƭ�����ˤǤ��ꡢ����ķ�;夬�äƱ����Ƥ����ϼ�ξ��Ƭĺ���˵�����ʤ����餫��������Ϥ��������ʥե��˥�������ˤ���ĤȤ��������������Ф���롣

���Τβȶ櫓�Ƥ�����פ�٥åɤ˸�����֥��쥹�ȡפȡ֥ե��˥���פ��Ȥ߹�碌�Ȥΰ㤤�ϡ������Ƥ��о��̤��������̤Σ������ʤʤ���ʣ�������ˤ˻��ĤΤ��Ф������ΤΥ�ǥ���о��̤�����Ū�����̤��鸫��줿�Ȥ��Σ������ˤ��������ʤ��Ȥ������Ǥ��롣

�ޤ��������Ƥϸ���С�����Ū�ʡֻͶ��������ѡפ˻�����¤���㳰Ū�˻��äƤ���Ȥ������Ȥ�Ǥ��뤬��������������ɹ������������̤���Ω���ħ���Ƥ���褦�ˤ⸫�뤳�Ȥ�����롣���쥹�Ȥȥե��˥���Υѥ�����ϡ������Ƥˤ����Ƥϻ�����Ū�ʱ��Ԥ��ȹ��������äƤ���ΤǤ��롣

��

��

������̣�������Ȥˡ���Τ褦����Ӥ�Ԥ��ȡ������Ƥ��Τ�Τ����ΤȤ��ƤҤȤĤΡ֥ե��˥���פȤ��Ƹ�������롣�Ĥޤꡢ�緿�Υե��˥���ˡ�����פȤ��������Υե��˥��뤬�ޤޤ�뤳�Ȥ�ʬ���롣���������ΤΥե��˥�����оο�������ζ���Ū���å��Ȥ��Ƥ����Ǥʤ�������Ū����������ޤ��Τˤ⸫������롣�����ơ����Ρפ�ޤ��ΤȤ���ª����ȡ����Ū�緿���������ǤȤ��ƤΥե��˥���ˤϡ�����˾����Υե��˥����ޤ�����ҹ�¤�ˤʤäƤ��뤳�Ȥ�ʬ���롣����������¤�ϡ���ˡ֦��ķ��פȸƤ֤��Ȥˤʤ��Ϣ�ξ�ħŪ������ˡ§�ΰ�Ĥ���¤ˤʤ����ΤǤ��뤳�Ȥ�λ����������

�� �����Ȥ���������

�����Ƥȼһ�ʩ�դη�������������餫�Ǥ��뤬���һ�ʩ�շϤη���ʪ�β������ˤ�Ʊ�ͤ����Ǥ������롣����Ϥ���礭��Ʊ���������Ѥ���ˤ�侮���Υ�ǥ뤬������Ҿ��פ˴ޤޤ����Ǥ��롣�äˡֵ����פ�̾���ǿƤ��ޤ���褿������ü�����ü�ʴ�����ˤ����������˽स������Υѥ������Ф���롣�����Ƥ�Ϥ괤�ΰվ����Τ�Τ����ֱ��������ˡפ�ơ��ޤˤ�����ΤǤ��뤳�Ȥ�����̤Ǥ��롣

���餫�ʡֵ��δ�פο�������������Ū�Ǥ����ΤΡ���ˤϤ��δ������������Ρּ�����ʬ�פ�����䲰�桦�ȹ��ʸ���ˤ��֤�����륱�����⸫���롣

�㤨����Ƭ�ˤ�Ǥ������Ϥ�����ˤʤäƤ��������Ȥι���˻Ȥ��Ƥ���ֵ���ʵ������⤽����Ǥ��롣�����Τ褦�����̤δ�ϡֲȹ�פ��֤�����äƤ��롣���Ρ����ӡפȤ���̾����ޤ��ŵ��Ū�оο����ȤʤäƤ��롣�����ηפ餤�ˤ��Ƥ⡢���ӡפζ�ʸ������������ڥ������ڵ��Τ褦�˸����뤳�Ȥ϶�̣�������ޤ����ε����Ϥ��η��������Ƥ��μ�����ʬ�β���������Ƥ���ֱ����פΤ褦�ʱ�������褯��Ƽ�뤳�Ȥ��Ǥ��롣���ԡ��ϡֹ�ˡ���Ѥ�äƤ��Ϥ륹�ԥ�åȤ��Ѥ��ʤ��פȤ��롣�����ƥ����ƥ�å��ʥ�å������Ǥ��롣

������ʬ���ֲ���פ��֤�����ä��������������Ϥ������ʬ�η��������ܡ���ˤ���줬��ͭ���뤳�Ȥˤʤ�֦��ķ��פ������ˤ⸫�Ф���롣

ʿ��Ū�ʥ��վ��ε����Ǥ��뤬���Υ����ȥꥫ��ʵ���ɽ��ˤϡַ����פ��Ϥ����褦�ʡֱ����פα������Ф���롣�����̼��Τ�������ޤ�Ǥ���ѥ��������������̤��̤���ɽ��������оο����ϡ�����������Ƽ��˸���������ʤȤ��Ƥġˡפʤɤˤޤ��̤뤳�Ȥ��Ǥ��롣���̿������оΤε����ˤĤ��Ƥ����Ӹ��ڤ����Ǥ������������Ǥϡ�����Ω���ɹ��פ��뺸���ʱ��ۡˤ����Ϥ�����Ƭ������α��Ȥ���ɽ���졢���줬��Ĥο�Ū¸�ߤΡִ�פ���Ф��Τ��Ȥ������Ȥ���α��롣

���μ�����ʬ�����ǽФξ��ȡפȤ����ե��˥��빽¤��ΤäƤ��롣�����϶ˤ�����Ƥ˵����μ��դ�־��äơפ��롣���α������־��ȡפȤ���������帢������֥��쥹�ȡפ�����̤����Ƥ��롣

�̾�ε���ɽ�������������Ʊ�ͤι����ˤʤäƤ��뤬��������ʬ��ñ�ʤ���ΤǤ��ꡢ���ε��Τ�������褦�ʷ����ˤʤäƤ��롣�������ֱ����פϤ����ޤǤ⺸���оΤˤ��ε��Τ����롣

���쥹�ȡʥڥ�����Ω�����ˤȥե��˥���ʻ�帢�ˤλ��ΰ�Ȥε������оΤ˥ڥ��������ֱ����פϤ�����ֻ�ҡסʹ����ˤ�פ碌������ˤ�ʤäƤ���Τ����ܤ��٤��Ǥ��롣

�ۤȤ�ɵ����Ȥ��Ƥθ�����α��ʤ��ۤɤ˼�ͳ�˥ǥե���ᤵ�줿�����������о����ϴ����ˤʤäƤ����ΤΡ�����Ƭĺ��ʬ�˻��̰��Τ�ɽ�����룳�Ĥα߷����͵�ʪ����Ω�ġ�

�ʾ�Τ褦�ˡ����ܤ������Ƥ˱����������סʵ�����ˤ��ϼ�ʱ�����Ƭ�ˤ��Ȥ߹�碌�˸����о������ֵ������Ȥ˸�����ֲ��桦�ȹ�פʤɤΡֻ�帢Ū��ħ�ȱ������Ȥ߹�碌�˸����о����ϡ����餫�Ǥ��ꡢ��������Τ��������ݤˤ�����֥ե��˥���פȡ֥��쥹�ȡפ��Ȥ߹�碌�˸����о�����Ʊ����Τ�ɽ���Ƥ���ΤǤ��롣

���ۡ�������Ϣblog

��������ʸ�������ϼ�ŵ��

���ؤ������

���ؤ������

���ؤ������

�ֶ��פؤ������

����ϡֿ�ǯ�ס�����פ����ơֻ��ĤβФζ̡פ˴ؤ��Τ����á��äˡֻ��̰��Ρ������ݲ����Ƥ���ȹͤ�����������ħŪ̾�ΤʤɤΤ����Ĥ��ˤĤ��Ƹ��ڤ��롣

���ܤμһ�ʩ�շϤΡ����ʤ��Ͻ�פ�ˬ���Ȥ���줬���Ф����̲ᤷ�ʤ���Фʤ�ʤ��ǽ�ξ��Ȥ��ơ���פ����롣�ä˻���κ������⤷��������äƤ��餷�Ф餯���ƺ����ˡ��оΡפ����֤��줿��Ĥ����˵��դ��Ǥ�������¿���ξ��ϡ����ܤǤϹ����ʤ��ޤ��̡ˤʤɤǿƤ��ޤ�Ƥ�����Ƭ�νáʤ���Ρˤ������Ǥ��롣����ϼ¤�¿���ξ��Ǹ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����������Τ˸��������֤�����Ƥϡ��оΡפǤϤʤ��������ϡ֤������פβ���ȯ��������Ƥ��ꡢ¾���ϡ֤�����פβ���ȯ��������η��Ƥ��롣�Ĥޤꡢ�֤�������פ���Ĥ˶��ޤ줿����������š��ȿʤ�ǹԤ��Ȥ������Ȥˤʤ롣���νä��¤ϡֻ�ҡפǤ���Ȥ������Ȥ�ñ�Ȥ��õ����뤳�Ȥ��ǽ�����������Ǥϥơ��ޤδط��夢�ޤ꿼���ꤷ�ʤ���

���⤽�⡢���ν����ˤ������������ʥ����ꥢ��Ȥ����äƹ�����= ��ҡˤ����Ǥʤ���ͭ̾��Ǥϡֶ���ϻ����פΥ�����������졢�ޤ���ٿ��ҤǤ���к����θѡʥ��ĥ͡���*�Ǥ��ä���⤹��ΤǤ��롣�����������Τɤ�⺸�������������褦�Ȥ��Ƥ��뵭��ϡ֤�������פʤΤǤ��롣

* �����⤽�ο����η�����ǥե���ᤵ���뤳�Ȥǡ�����פ��ͤ˸�Ω�Ƥ��륱���������롣�Ĥޤ꺸���Ρ�����פǤ��롣

�֥�ϥͤ��ۼ�Ͽ�פˤϼ��Τ褦�˽�Ƥ��롣�ָ��衢�錄���Ϥ�������롣��Ȥ��Ƥ��Ƥ��줾��Τ��虜�˱������褦���錄���ϥ���ѡʥ���ե��ˤǤ��ꡢ���ᥬ�Ǥ��롣�ǽ�μԤǤ��ꡢ�Ǹ�μԤǤ��롣���Ǥ��ꡢ�����Ǥ��롣�פ�������ˤ�������Ρֻ��֤ؤδ��ס���ˤγ��ϡפ˴ؤ��Ƥξ�ħŪ�Ƿٹ�Ū��ɽ���Ǥ��롣���ꥹ�Ȥ����Τ褦�˽Ҥ٤��Ȥ������Ҥϼ¤ΤȤ��������Ĥ�ʡ����������ʤ��������ο���κǸ�˼�����Ƥ�����ۼ�Ͽ�פˤϡ����ꥹ�ȶ����Ѥ䶵�������������ǥ��ꥹ�����ȤȤ�ˤ��κ����˥���ե��ʦ��ˤȥ��ᥬ�ʦ��ˤ��ۤ���뺬��ȤʤäƤ���Ȼפ��뵭�Ҥ����Ф���롣�������ֻ�ϵ����Ժߤ��ˤ����ޤ��Ƥ���ä����פȻ��̤����˸����ä���«�����������ʥ��ꥹ�ȡˤȡ����Ρ֥���ե��٥åȤξ�ħ�פȤ����Ҥȥ��åȤˤʤäƤ���ʾ塢�¤�ɬ��Ū�ʤ��Ȥȸ��虜������ʤ���

������ɤޤ�������ˤȤäƤϡ�����Ƥ��Ȥ��ޤǤ�ʤ��֥���ե������פȡ֥��ᥬ�����פϥ��ꥷ���Υ���ե��٥åȤκǽ�ȺǸ��ʸ���Ǥ��롣�Ѹ�Ǹ����Ф��������A�Ǥ���Z�Ǥ���פȤ������ȤǤ��롣����ˤϺ��������ä���Ťΰ�̣�����롣���֡���ˡˤ����Ф��졢���줬�Ϥޤä��ʾ塢������֤���פˤϽ���꤬��ʤ���Фʤ�ʤ��Ȥ�������ˤ������˴ؤ��Ƥ����Ȥε�ǽ�����Ǥ��롣�ޤ��Ѹ�Ρ�(from) A to Z�פȤ���ɽ����������褦�ˡ�����ˤϡ֤����뤹�٤�: all and everything�פȤ����ްդ����롣�ǽ餫��Ǹ�ޤǤΡ֤��٤ơפ�ޤ�Ǥ���Ȥ�����̣�Ǥ��롣�ޤ��˿Ͱ٤ο����Ȥ������Ф����Ȥ����Ͼ�ʸ����ˤ˵�����֤��٤ơפΤ��Ȥ����礷�ƸƤ�Ǥ������Ǥ���*��

* �֥������Τʤ������Ȥϡ����Τۤ��ˤޤ���¿�����롣�⤷���������Ĥ���ʤ�С������⤽�ν줿ʸ������ʤ��Ǥ��������סʥ�ϥͤˤ��ʡ����21:25�ˤȤ������Ҥ��۵����줿����

���ơ������֤�������פϤɤ�������̣�ʤΤ���Ĵ�٤Ƥߤ�ȡ������Ǥϡְ��ߡפΤ褦�˵����졢��ñ�˸����Ф���ϡֺǽ�β��פȡֺǸ�β��פǤ���Ȥ������������Ƥ��롣���첻����¿��12���ȻҲ�����ʸ��35���ǹ��������פȤ�������ʥ�����åȡˤλ���Ǥ��꼽�ޡʤ��ä���ˤ��ʤ��������*���ȾͤΰաפʤΤǤ��롣�����ơְ��ߡפϡְ֡��פϼ���(���Ĥ���)����κǽ�β��dz����������ߡפϺǸ�β����ĸ����פȤ��ꡢ���äƤߤ�Х���ե��٥åȤΡ�A��Z�פ���������ΤǤ��ä�������ϡ��ҥ�š����Υޥ�ȥ��A-UM�פȤ�Ʊ�ͤΤ�ΤǤ��롣�Ĥޤꥤ��ɡ��衼���åѽ�̱²�ζ�ͭ��Ȥ��ơ�����ե��٥åȡ�ʸ���ˤ����ꥷ����ˤ����Ƥ⥵����åȤˤ����Ƥ�ǽ�ȺǸ�ϡ֥���ե������פȡ֥��ᥬ������פȡ����̤ʤΤǤ��롣

�Ȥʤ�С�����줬�һ�������̲᤹��ֹ����ס��ϻ����פȤϡ��ޤ��ˤ��νá��ϻΤθ��η����ˤ�äơ֥���ե��פȡ֥��ᥬ�פ��������ã���뤳�Ȥ���Ū�����ꡢ���ΡֻϤ�פȡֽ����פδ֤��⤤�ƹԤ��Ȥ���������Τ餺�Τ餺�˶����ˬ���͡���Ƨ��Ǥ������Ǥ��롣

���ܤ�ǯ��ǯ�ϤȤδؤ����ä��ʤ���Фʤ�ʤ����ȤȤ��ơ��Ȥ���������뤢���ε���Ū����Ȥ��Ƹ��ؤ˸������羾�����ɤޤġפ����롣����ˤ⤢�����٤ΥХꥨ�������¸�ߤ����ΤΡ����δ���Ū�����ϴ�ñ�˵��Ҳ�ǽ�ʤ�ΤǤ��롣�ֻ��ܤ����ݤ�������ä�«�ͤ���ΡפǤ��롣�����⤽�Ρ����ݤϼФ�˱Ԥ��Ǥ��ڤ�줿��Ρפǡ����αԳѤΤ��η����ϡ�������Ǥ����礤������ż������ΤˤʤäƤ��롣���줬������θ��ؤκ������֤����פ�Τǡ������оΤǤϤ��뤬������˴��Ԥ�����ħŪ��ǽ�ϼһ�����˸�����ֹ����פ�Ʊ�ͤǤ��롣���ʤ���֥���ե��פȡ֥��ᥬ�פ�Ʊ�ͤ˺��������֤���Ȥ����٤ʤΤǤ��롣�Ĥޤ�����βȤϡ֥���ե��פȡ֥��ᥬ�פζ��֤˷��Ƥ��Ƥ��ơ������Ϥ����ˡֽ���Ǥ���פȤ������Ȥ���ã����ΤǤ��롣��������������Ƥ���褦�ˡֿ����ɤ���פ���ΤǤ���Ȥ�������Ū���������ꤹ���ΤǤϤʤ���

��

��

�� ŵ��Ū���羾�פκߤ����ʥ��饹�ȤϺǤ⥷��ץ�˸�����ȿ�Ǥ��䤹����

�������ɤ����Ƥ��ΰ�Ĥ�Ĺ������ä����֤Ρֺǽ�פȡֺǸ�פˡ���������ݤĤ�«�ͤ���Ρפ��и�����Τ��Ȥ������Ȥ�ͻ����ʤ���Фʤ�ʤ����ե���ȡʥ֥�ܥ�ȡˤβ���Ǥ��ꡢŷ�ȥ��֥ꥨ��Ȥζ�����Ϣ�Τ���֥ե롼�롦�ɥ�����: Fleurs de lys�פ�ɴ��ʤ⤷���ϥ��������ĥХ��ʤɣ��ۤβ֡ˤ���ϡ����ѥȥ�å������������ȸ����뻰���դΥ������С��η��Ƥ���ϡ��֡��������å�: Shamrock���ե���� (club, clover)�����ꥷ��������Υݥ����ɥ�λ��Ļ�������ʥȥ饤�ǥ��: Trident�ˡ������Ȥβ���ʻ��ܤ���ˤʤɤ�Ʊ�ͤˡ��ֻ��Ĥ�«�ͤ�줿��Ρפ����̰��Τ�ɽ�����Ȥϸ����Ԥ��ʤ���������ξ�������פȤ����Ƥʴ�Ϣ�����뤳�ȤˤϺ�������ܤ�ʧ���٤��Ǥ��롣�����Ϥ��٤ƴ���Ū�����Ȥ�����й����뤿����ɸ��Ȥ�������뤳�Ȥ����롣

���ξϤ���Ƭ�˷Ǥ����褦�ˡ��ե롼�롦�ɥ������ϡ������ü�פ˸����ѥ�����Ǥ��ꡢ�ޤ����ˤ��ɸ��ɡʺ��ˤ��ʥ�����ɡˤ˸��������Ǥ��롣�ȥ��פ��Τ���ֻ����աפξ�ħ�������֥���֡פΤ��ȤǤ��ꡢ���겼������Ũ��Ƭ��դ�����Ū�����Ǥ���ʤޤ�����̱�ξ�ħ�Ǥ⤢��ˡ��ޤ���������ϸ��ߡ����פη��Ǹ�¸�����ΤǤ��뤬���ݥ����ɥ������ޤǤ�ʤ����ΰ��ȹͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����Ȥβ���ʤ����⤸�ˤߤĤۤ��ˤˤĤ��Ƥϸ�Ҥ��롣

�� �����Ȥβ���֤����⤸�ˤߤĤۤ���

�� �����Ȥβ���֤����⤸�ˤߤĤۤ���

���������ʤ복ǰ�Ȥ��ƤΡֻ��̰��ΡפȤϲ������Ȥ����䤤�ˤ�������������ʤ���Фʤ�ʤ�������ˤϡ������̰��ΡפȤ�����Τ������餫�Ρִ���Ū���ϡסֿҾ�ʤ餶���˲��ϡפȤη�ӤĤ�����Ĥ�ΤǤ���Ȥ��������Ĥ���̵��Ǥ��ʤ�����⤢�롣

�����Ĺ��˸������겼��������ˡ��罣����ǰ�Ĥθ����¸����Ԥ��Ƥ��뤳�ȤϹ����Τ��Ƥ��롣�˥塼�ᥭ����������⥴��ɤκ����������������Ρֻ˾��פθ����ˤϥ����ɥ͡��ब�դ����Ƥ������ޥ�ϥå���ײ��κǸ�ζ��̤˱������ǽ�λŪ�����ˤĤ���줿̾���ϡ֥ȥ�˥ƥ�: Trinity�פǤ��ä��������Ƹ��ߤǤ⤽�����������Ф��줿���ˤϡ�Trinity Site�פ����Ǥä����꤬�����֤���Ƥ������Ĥޤ�֤����Ϥϡ����̰��Τΰ��סʸ���ˤʤ�פȡ�

��

��

�Ĥޤ�ϣ��Ѥκǽ�Ū����ɸ�Ǥ��ä��Ͱ٤ˤ��ֻ��̰��Ρפμ¸��ʶ�������ˤȤ�����Τ�������ʪ���ؤ���ɸ�ʳ˥��ͥ륮������С����ҳ��Ѵ��ˤȤδ֤ˤʤ�餫�ζ���Ū�ʰ��ס��⤷���ϡʤ������̤ˤȤäƤϡ����Ƥʰ��פ�����Ȥ������ȤǤ��롣���Τ�ϣ����Ѹ�����Τ�̩���Ѹ�ˤȳ˳�ȯ��Ϣ�Ѹ�Ȥδ֤ε����褦�Τʤ��ط��ˤĤ��ƤϤ����Ĥ��μ����뤳�Ȥ��ǽ�Ǥ��롣

�����ƥ��ʣ�����Ȱ������ݤ˾��ۤ������뤿��˳ƹ���ܺá��⤷����ű�ष�Ƥ���˻��ߤ˹�®����ϧ�Ȥ�����Τ����롣������̾�ϧ��dz���Ǥ��륦����dz�������ʳ��ˤˤ�����ץ�ȥ˥����ֺ����ѡפ��Ƥ�����礭�ʥ��ͥ륮�������뤳�Ȥ��Ǥ���Ȥ�����̴��ȯ�Ż��ߡפǤ���餷�������ƹ�ˤ�������ޤ����Ǥ�ȿ�Фˤ�ؤ�餺�����ܤǤϰ����Ȥ��Ƴ�ȯ��³�����Ƥ��롣���ι�®����ϧ�ˤϡ֤դ���פȡ֤��פ����ե�˱�����Ʊ�ͤμ¸�ϧ�ϡ֥ե��˥å����ס֥����ѡ��ե��˥å����פȤ���̾�����դ����Ƥ������Ĥޤ����ܤ˱������淿�μ¸�ϧ�ˤ��ḭ���̾��������Ƥ��ꡢ����緿�ξ��Ѥ�����ϧ�ˤϡ��ҷŤβ��ȡפ���ʸ���: Manjushri ��̾��������Ƥ��롣ʸ��ȸ��������ܤǤϡֻ��ͤ���ʸ����ηáפȤ�����?���Τ��Ƥ��뤳�Ȥ����դ����٤��Ǥ��������ֻ˾��פθ������ƤΥ����ɥ͡��ब�ֻ��̰���: Trinity�פǤ��ä��褦�ˡ������ˤ�ֻ��̰��Ρפΰż�������ΤǤ��롣�����ƺǽ�˿ͤξ����Ȥ��줿�������Ƥΰ�ĤϹ���*����Ȥ���Ƥ��ꡢ�����Ϥϡֻ��ܤ���פθλ���䤷���Ȥ���������Ȥȿ����Ĥʤ��꤬���롣

�������ե��˥å������Ի�Ļ�ˤˤϡֳ��פ���ᴤ�����ɡפΥ�����Ȥ���ϣ��ѿ��Ǥˤ⸽����ΤǤ��롣

* ������ϸ��Ȥ��륵�å�����������֥���ե�å�������̿̾���줿�Τˤϡ����ե�å��������ʤ���ˡפȤ�����ƥ�ʥ����ꥢ�˸��פ碌�벻��Τä���Ʊ���ˡ֣��ե�å����פĤޤ�ֻ��ܤ���פˤ��ʤ�Ǥ���Ȥ����ä�ͭ̾���äǤ��롣����������५�顼�ϡ��֡פȡ��ġפκ��硢���ʤ���ֲФȿ�������פη�̤ˤ�ä�������ֺǸ�ο��ס����뤤�ϥ��ꥹ�ȶ���Υ��Ȥλ����ʥ��ꥹ�������塢���������λ����ˤ˻Ȥ������ʤ뿧�ֻ�פ���Ѥ��Ƥ��뤳�Ȥˤ����ܤ��٤��Ǥ��롣����ˤϡֻ��̰��Ρפθλ��ȤȤ�˳ˤ�ż������ħ�����Ǥ˸�����ΤǤ��롣

�����ƤҤȤĤΡ������䤬�դ��Ĥΰ�̣����ġ����ʤ���ֻϤޤ�פǤ���ֽ����פǤ���Ȥ������Ȥϡ�����������ҡפǸ��Ƥ����褦�ˡ�Ʊ��Τ��Ȥ���������ɽ���Ƥ��롣����ϡ���Ĥλ���Ū�ʼ����ι�֡פ�����ΤȤ������Ȥ��Ǥ��롣����ˡ��ݤ������ˤʤäƤ��������Ҥ��������ʬ���ڤ���ߤ�����ơ����������ǤǤ��Ƥ����ΤǤ��뤫�Τ褦��ʿ�̤ؤȡ�Ÿ���פ���С������Τ��Ȥʤ��餽���������ʬ��������ֻϤޤ�פǤ���ֽ����פǤ�����ʬ�Ϻ����оΤ����֤����ΤǤ��롣��̩�˻��֤��ֲפ����ΤǤϤʤ���ľ��Ū�����Բĵ�Ū�˿ʹԤ����ΤǤ���ȹͤ���С����Ρ�����פ϶����˸����뵼����Τ褦�ˡ��ۤ����ֳ֤�������Ǥ��������Ȥ��������ʤ���

������סֹ����ס��羾�פ��͡���ɽ�ݤǾ�ħ������ΤȤ�Ʊ��Τ�ΤǤ���Ȥ������Ȥ��Ǥ��롣

�ֶ��פؤ������

��Ĥμ����Υ�쥤�������ۤ�

����ˤ˴ط��Τʤ�������ۤʤɤȤ�����ΤϤʤ�

�Ť��Ǥ��뤳�ȤΡֶ����ϡפȡֲ��ؤΰ���

�Dz�إѥå����٤�¤롧

entee memo

����

�������

2010-03-23

G���ե��ǥ롦�졼���ؽ������ݳ�����٤��ɤ� #3

����ϡ����ˤ��Ф��Ф���������鼡�λ����ؤΰܹԤ������ꡢ���ܤ�ʤ�����Ū�ʻ����ǡ��̲ᵷ��Ȥ��ƹԤ��롣���κݡ����λ����Ρֱ���סʤ����Ǥ⡢�����θ���Ū���ݻ��Ȥΰ�̣�ǤϤʤ��ˤϡ����٤�㱤��ʤ���Фʤ�ʤ��������ޤǡ���Ȥ��Ϥ��濴�Ǥ�������������¤�ǯ�˰��پ����줿���ˤϡ��������������ɺ�äƤ���ȸ���줿����������ϡ���¯Ū�ٶػߤ����ס�dies nefasti�ˡ��Ĥޤ��Թ������Ȥߤʤ��줿������Ͽ��Ť˱����줿�ΤǤ��뤬������Ͽ��¤α���Τߤʤ餺����ǯ�֤ι�Ȥα���ˤ�ڤ��������ά�ˡ������ǯ�θ��ؤϡ���ݤ���ʾ����ȼ���������Ȥ����������ʤ��Ȥ�¿���ο͡����ܤˤϨ��������Ҥ��������������Թ��Ȥ������ʤΰ�����������γ�ǰ����˻�¸���Ƥ����褦�˻פ��롣

�ֿ��ȿʹ֨������ʤ�٨����סʤξϡˤ�ꡢ�֣�����Ū�ʹ١פΡ�26. �����������������פ��(page 199)

�졼����ʸ�Ϥ��顢��ʬ�Ρּ����������פ��֥��ᥬ�ķ����������˻ٻ���Ϳ����褦�ʵ��Ҥ��������Ȥˤʤ�Ȥ�ͽ�����Ƥ��ʤ��ä������Ĥ��ˤ����������Ҥ��������뤳�Ȥˤʤä���

�ҤȤĤλ������鼡�λ����ؤΰܹԴ��ˡ־���פ��Ԥ���Ȥ����Τϡ������˽�Ƥ���褦�ˡ�������ι������ꥢ�Ǵѻ������ΤϳΤ��ʻ��¤Τ褦�������ᥬ�ķ��Τ����Ĥ�������ˤ����äơ�ɮ�ԤϤ��Ĥơ����ܤ�����Ū�������ΰ�ĤǤ���Ȥ������羾�ʤ��ɤޤġˤ䡢�Ȥ�櫓��ƻ�κ���λ����˻Ȥ���餷�����̤����������ҡפʤɤ���夲�����������Ȥ����ä������ޤ��˼�����֤���Ǥ⡢�����˿ȶ�ʡ֣�ǯ�פȤ��������ˤ�������λ��������ʤ����ǯ��ǯ�ϡפȤ������μ���ؤȰܹԤ��Ƥ����ֻ��ζ��֡פˡԦ��դη�����Ϣ�ۤ������Τ��и��������⤽���礭�ʼ���Ǥ���Ȥ����ΡԦ����դ�̤���α��꤬�Ĥ���ʤĤޤꡢ�ߤλϤޤ�Ƚ���꤬�����դ���Ϣ�뤹��ˤȤ������Ȥ������Τ���˽��פ�����̤������Ȥ������Ȥ��������ΤǤ��뤬���졼���Ϥ��β���Ū�ʻ���Ū���֤�ֶ��ܤ�ʤ�����Ū�ʻ����פȳ��ˤ����������Ƥ�����������ί�ޤä�����Ȥ�������Ū�ʻ���٤�㱤�����뤿��ε���Ȥ���ª���롣

��ϡ������ǡ֤����θ���Ū���ݻ��Ȥΰ�̣�ǤϤʤ��פȤ虜�虜��̤�����ǤäƤ��뤬��page 198�Ǥ�졼���������Ƥ���褦�ˡֺǽ�ˤʤ���ʤ���Фʤ�ʤ����ʤ�١פȤ��Ƥξ���������δ������鸽��Ū�ʺ�ɾ����Ϳ�����Ƥ���褦�ʡ֥⡼���䥤����ඵ�β�Χ�פβ��ϡ��֤��٤Ƹ���Ǥ���פ������������ꤷ�Ƥ��롣

����κ�㫤����ִ���Ū�פȵ��Ҥ����褦�ʥ��ݥå��Ǥ���Ȥ�����������ϡ���ǯ�����äƤ���ɮ�Ԥ�������Ǽ��夲����ȿ��ʪ�ΰ��ספˤ����������Ȥ���������̷�⤷�ʤ��ɤ�������������դ����ΤȤʤ롣�Ĥޤꡢ����Ū�ʲ��ϴ���ȼ������ϡ�ñ�ʤ뼫�����ݤǤ���Ȥ������ϡ������ƿ���Ū�ǿ�Ū�ʲ��餫��ư����֤��٤Ǥ��ꡢ�����������ȼ������ʤΤǤ��ꡢ���줬�ʤ���иŤ����������ޤ��Ѥ�뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ�����������ʬ�ڤΤ褦�ʡ������ּ�ȯ��Ū�٤ʤΤǤ��롣�Ĥޤꡢ��ǯ�Ȥ����ϵ�θ�ž�����ʾ�Ǥ�ʲ��Ǥ�ʤ���������Ū�ʼ���ϡ����ο���Ū�����Ū�ֹ١פ�פ��Ф������ħŪ���Ϸ��ʤΤǤ��äơ��ʹ֤Ϥ��μ�����֤���¤ˡ����ĤƤο��ब�Ԥä��Ȥ����Ρ־�������פ����魯������Ȥ��Ƥ����Ȥ����Τ����������Ĥޤꡢ�ϵ�θ�ž�����䡢������տ魯�뿢ʪ�ΰ�ǯ����Ū����̿���ݤ��顢�ʹ֤������ؤ���ΤǤϤʤ���������ķ�Ūȿ���٤ˡ��ϵ�θ�ž������������Ƥ����ȸ����٤��ʤΤǤ��롣

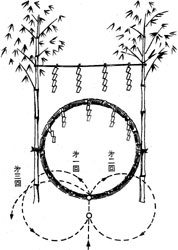

���ˤ�椬���˿����դ����ؤΤ褦�˷Ҥ������Ȥ��릸���Ρ�̤�����ءפ��Ĥ����֥����ܥ����פΤ褦�ʴ��������ߴĤȤ��뤿��η���������κ�㫡����ʤ��������Ū��������פʤΤǤ��ꡢ��������路�褦�Ȥ��Ƥ��륳�ȡʻ��֡ˤϡ��ޤ��˿�������Ǥ�浯�����ͤʤ�����Ū�ʡ֥�����פʤΤǤ��롣

���ΰ��Ѥθ�Ⱦ�����ָ����Ȥ����������ʤ��Ȥ�¿���ο͡����ܤˤϨ��������Ҥ��������������Թ��Ȥ������ʤΰ�����������γ�ǰ����˻�¸���Ƥ���褦�˻פ���פȤ�����ʬ�ϡ��Ȥ�櫓�⤤����������äƤ��롣���줳�������ߴĤν�����ˬ�����Τ��פ������ȡ����줬����ä���α��Τ褦���ż�Ȥ���������ۤκפ�˶��̤˸��Ф����ְ�̣���פʤΤǤ��ꡢ������طʤˤ����ơ����ˤ�ª�����褦���Ե����Ƥ��륨�å��ʤΤǤ��롣���ʤ��Τ��Թ���ż�����Ȥ����Τϡ��ޤ��ˡ�ȿ��ʪ�ΰ��ספΤҤȤĤ�¦�̤Ǥ��뤷���ֻ��ȼ��ʤ�����¸�ߤ��ʤ����Ȥ���ɮ�Ԥ��������Ƕ����Ƥ���������ܵ��פ˴ؤ����ʬ�Ǥ��롣�Ĥޤ�졼���������ǰż����Ƥ��뤳�Ȥ����������̻�פȤ������ʺҤ��ˤ�����������Ω�������ΤǤ��ꡢ�����Ƥ����Թ��ʤ����Ƶ�������ˤε��������־���פΰ�̣�礤�ʤ��뤤���������ˤ�ɬ�פȤ���Ȥ������ȤʤΤ���

��

�Ȥ����ǡ����Ρ����Ū�Ȥ�Ƥ֤٤������Ū���ݥå���־���פ��㱤��פȤ����ʲ褦�Ȥ��롢����Сֽ��������줿��ħ����פϡ����줬����Ȳ����������Ǥ��Ǥ�����ؤΰ����ʤ�Ǥ��롣�졼���Ϥ������ˤĤ��Ƥ�ȴ����ʤ���Ŧ���롣

�ܳФ�ĤĤ���ƻ��Ū������Ū�ռ��ϡ��٤����ᤫ�졢��ˤ���Ĥ����ʤ뽡������Ǥ��ˤ�����˰۵Ĥ���˻���ΤǤ��롣(page 200)�Ĥޤ�ҤȤĤˤϥ��ꥹ�ȶ��ˤ����ƹԤ�������ε����ˡ֤ʤ��夬�Ȥ���Τ��פȤ���ȴ��Ū�ʵ���ϡ������Ȥ��ƿ��Ԥˤ�äƤϤʤ��ʤ��輨����ˤ������ȤǤϤ��뤬���¤Ϥ����������䤬��¿���ο��ļԤ����ˤ�ä������������ˡ���Ƚ��������İ����ν������Ԥ����ˤ�äơ��֤�Ϥ�̤���ͤΤ褦�˻װԤ��ʤ��ʤä��ʹ֤ϡ�ξ�ԡ�ʪ��Ū�ʱ��������Ū�ʱ����Ϥ���̤��Ϥ��ᡢ����Ȥ������ʤ�������»�ʤ���Ρη���������������ϤǤ��ꡢ�ʰ̤˷礱��ȴ�����褦�ˤʤ��(page 200)�ΤǤ��롣

�Ρ������ɮ�ԡ������ˤˤ�롣

�������������Ǥ���������������Ȥ��Ƥε���䶵�����Ȥ��Ƥ���ŵ�ʥƥ����ȡˤ����δ������ݻ����Ƥ������Ȥϡ��ɤ߲�����Ź�������������Ȥ������Ǥϡ����ʤ��Ȥ���פ�����̤����ΤǤ��ꡢ�������ݤ�ƻ��Ū���ͤ�����ª���褦�Ȥ��뿮���ʿ��Ŀ��ˤ⡢�ޤ��̤ζ������ؤȽ������侮�������װ��ΰ�ü��ô�äƤ���ΤǤ��롣

�����ǻפ��Ф��٤��������ʤ��Τ�¯�ʤ��Τˤ�äƼ¸����롢���뤤�ϡ�̩��Ū�ʽ������ܵ��ϡ������Ȥ�����ȿ������������¿���λٻ�����������ɡפȤ����Ƥ�ʪ�ˤ�ä������Ķ���Ʊ��Ф�롢�Ȥ����ѥ�ɥ�������ʵ���Ū�ˤʱ����ˤĤ��ơ��ʤΤǤ��롣

��³����

����ʸ��

��˺���줿�����ε�ǽ�פˤĤ��Ƥ�Ĺ����

23:58:14 -

entee -

TrackBacks

2010-02-22

ȿ��ʪ�ΰ��� #4�����ȼ��ʤ�ȯŸ�Ϥʤ����ȤˤĤ���

�ʤ��뤤�ϡ�

���Τ���줬(��)����Ū��������ɬ�פ��ĥ����Τ��ˤĤ���

ȯŸ�ϰ����Ѳ��Ǥ��ꡢ����Ū�ˤϤȤ�櫓̤�����鴰���ؤ��Ѳ��Ǥ��ꡢ�ޤ�̤���Ϥ������Ϥؤ��Ѳ��Ǥ��롣�ޤ���ȯŸ�פȤ������դˤ�ǻ���ʹ���Ū����Ƚ�Ǥ��ޤޤ�Ƥ��롣��������ȯŸ�Ϥ��Ѳ�����̾�ϡ����Ф��Ф����δ����Ȥ��ƹ���Ū�ˡ���Ĺ�դȤ�ƤФ�롣�����ơ�������������Ρ��Ѳ��դϡ�������Ū�Ǥ���褦�˸�����Ȥ����Ρ����������ϤǤ��ξ������ܤ���λ����ΤǤϤʤ��������������ʤ⤷���ϲ��Ρˤء����Ϥϸϻ�ؤȸ�����������Ѳ��Ǥ��뤳�Ȥ�ƨ�����ȤϤǤ��ʤ����ĤޤꡢȯŸ����Ĺ�ˤϱʵפ�ȯŸ��ʱ����Ĺ�⤢��櫓�Ǥʤ�������ȯŸ�Ϥλ�ʪ�������ˤϡ���ˤ�뽪��ԤäƤ���ΤǤ��롣

��Ĺ�Ϥޤ����������ʾ�˿ʲ�������̿���Τ��ü��Ǥ⤢�롣����ϰ���ξ�郎·�������ʤ��������Ǥ��롣�ޤ�����������¸�Ķ�����Ѳ�����������ʾ塢����ؤ�Ŭ����Ԥʤ�ʤ������̿�ϻ��Ǥ���Τǡ�Ŭ���Ȥ����Ѳ���Ԥʤ�ʤ���Фʤ�ʤ������줬���Υ�٥�ǤϤʤ�����Ȥ������롼��ñ�̤ˤ����ƹԤʤ�졢�Ѳ������Ƥμ�������Ȥ��ư����Ҥ˸��경������¹����³�������������ϡֿʲ��פȸƤФ��褦�Ǥ��롣

������ˤ��衢���ΤΥ�٥�ˤ����Ƥ������Υ�٥�ˤ����Ƥ������Ƥ����Τ��Ѳ����롣�����Ƥ����Ѳ��ϡ����Υ�٥�Ǥ���Ĺ�Ǥ��ꡢ�����Υ�٥�ˤ����ƤϿʲ��Ȥ�������Ƥ��롣�ʤ����Ƥ��Τ�����⤬��¯Ū�����Ѥˤ����Ƥϴ����˹���Ū��ǰ�Ȥ��Ƽ���������Ƥ��롣�ˤ��������Ѳ������Τ��Τ��褤���ʤ��뤤�ϡִ����סˤΤ���˺Τ����ΤǤ���Ȳ�ᤷ��������ȯŸ�פȤ���̾�ǸƤ�Ǥ����ΤϤ��ʤ�������Ǥ��ʤ����ȤǤϤʤ���̤�Ϥ������ϡ�̤�����ϴ������������ζ��̤ǤϹ��ꤵ��Ƥ�������Ǥ��롣

���������Ѳ�����Ȥ������ȤϤ���줽������������ԤˤȤäơ����������Ϥθ���ԤäƤ���Ϸ������ԡ������ƺǽ�Ū�ˤϻब�쥻�åȤǤ���ʾ塢���ˤʤΤǤ���Ȥ������Ȥϡ����Ǥ˸����ؤ��ʤ��������������ª����ʩ�����ۤˤ��̤����ΤǤ��Ǥˤ���Ͻ�ʬ�˸�Ƥ����Ƥ������Ȥ���

���������줬��ʬ���Ȥ˰����Ĥ��ƹͤ��뤳�ȤΤǤ���ҤȤĤθ��Τλ�Ȥ��������Ǥ��ʲ��ưפʴ�ǰ�⡢����ˤ�ҤȤĤ�����Τ褦�ʷϡ����ʤ����ʸ���դȤ���ª������硢��ˤ������ˡ���ˤλ�Ȥ������������åȤȤʤäƤ��뤳�Ȥϡ��ʤ��ʤ�����������Τ����뤫�⤷��ʤ����������������Ƥ��뤳���ηϡʥ����ƥ�˼��Τλ�ϡ������ηϤˤ�ä���������Ƥ�������Ϥʤ��ʤ��Ҵ�Ū��ª���뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ����Ϥޤ꤬���äƽ���꤬����Τϡ��ʹ֤��ȿ��Ǥ���Ф��٤��㳰�ʤ����ʤΤǤ��뤬����ʬ�Ȥ������Τλ������Ǥ��Ƥ⡢����ʸ�������ä��꽪��äƤ��ޤ��Ȥ������Ȥ����������ΤǤ��롣